3,786 просмотров за всё время, 1 просмотров сегодня

Аннотация: В статье, на примере Пьеты Ронданини Микеланджело и работ бельгийского скульптора Берлинде де Брёйкере, сделана попытка показать, что в христианском искусстве незаконченность произведения носит характер симптома, где соединены воля к созданию формы, с одной стороны, и отказ от законченной формы, от Ich-Ideal и коррелятивного ему Ideal-Ich, с другой. В результате оно теряет репрезентативный характер: предметом его становится не прекрасное, а безобразное, не форма, а взыскующая спасения вещь.

Ключевые слова: христианское искусство, художественная форма, нарциссизм, симптом

A. Chernoglazov

EXPIATION OF ART

Annotation: The article, with reference to Michelangelo’s Pieta Rondanini and the Belgian artist Berlinde de Bruykere, attempts to show that in Christian art the unfinished character of a work of art may be interpreted as a symptom joining together a will to form, on the one hand, and the refuse of form, of the Ideal-Ich and the corresponding Ich-Ideal, on the other. As a result such art tends to lose its representative character: its object is not the beauteous form, but rather the substance itself in want of grace and salvation.

Key words: Christian art, artistic form, narcissism, symptom

-

Персонажи в поисках автора

Пьета Ронданини — последнее незаконченное произведение Микеланджело. С этих, или очень похожих, слов начнется, наверное, любой посвященный этой скульптуре текст. Мастер и вправду работал над ней девять лет, вплоть до самой смерти. Впрочем, в течение восьми предыдущих лет он трудился над другой Пьетой, которую, не завершив, разбил, и принялся за последнюю, которая стала как бы ее продолжением, так что в общей сложности работа заняла без малого семнадцать лет.

Пьета Ронданини — последнее незаконченное произведение Микеланджело. С этих, или очень похожих, слов начнется, наверное, любой посвященный этой скульптуре текст. Мастер и вправду работал над ней девять лет, вплоть до самой смерти. Впрочем, в течение восьми предыдущих лет он трудился над другой Пьетой, которую, не завершив, разбил, и принялся за последнюю, которая стала как бы ее продолжением, так что в общей сложности работа заняла без малого семнадцать лет.

Микеланджело. Пьета Ронданини (1555–1564). Кастелло Сфорцеско, Милан

Однако во фразе этой, казалось бы, очевидной, два слова вызывают у меня сомнение. И в самом деле — действительно ли это произведение не закончено? И является ли она произведением вообще? Да, мастер действительно собирался продолжать работу, прерванную лишь смертью, но многие их тех, кто писал об этой скульптуре, отмечали, что как раз в незаконченности ее и кроется совершенство. Многие ли скульптуры Микеланджело действительно «закончены» в академическом смысле того слова? Закончены ли фигуры рабов, мощным усилием рвущиеся на свободу из камня? Да и во многих других фигурах мастер оставлял фрагменты поверхности необработанными, так что судить о законченности его вещей непросто.

Незаконченность может приобретать разный смысл. Так, Леонардо да Винчи, соперник и современник мастера, тоже порой работал над своими творениями многие годы и оставлял их незавершенными, поскольку нет конца в стремлении к совершенству, а именно совершенное творение было его целью. В некоторых работах Микеланджело незаконченность сама по себе является, по-видимому, частью художественного замысла: он явно играет, скажем, в фигурах гробницы Медичи на контрасте между гладкими и необработанными поверхностями. Порой масса обрабатываемого мрамора сама становится частью композиции — стихией, материей, из которой на глазах зрителя рождается форма. Трудно судить о том, насколько законченными являются скульптуры рабов из Венецианской Академии — в какой степени незаконченность их запрограммирована, умышленна.

То же самое можно было бы предположить и в отношении последней Пьеты. Сделать это, однако, немного труднее — беда в том, что художник здесь избавляется не просто от лишнего камня, лишней материи, но и от лишних фигур, оставляя нетронутыми отдельные фрагменты первоначального замысла — например, руку Христа первого варианта скульптуры. В отличие от рабов, где фигуры рождаются на свет, выходят из камня, здесь они словно погружаются в него вновь. Так, от первоначальной фигуры Христа остается одна рука — фигуры Сына и Матери-Девы жмутся друг к другу, буквально сливаются вместе: новая голова Христа изваяна из первоначального плеча матери, а окружающие эту пару фигуры, присутствовавшие в первоначальном замысле, исчезают вовсе. Создается впечатление, что фигуры не рождаются из камня, а вновь уходят в него, растворяются в нем. Метафорой, описывающей подобное превращение, будет уже не рождение формы из бесформенной материи, а описываемый неоплатониками возврат всех форм к породившему их истоку, растворение их в стихии Единого, подобное тому, что нашло впоследствии свое выражение в живописи позднего Тернера, где формы предметов поглощаются светом. Невольно возникают ассоциации с распадом тела, старостью, смертью — на скульптуру часто проецируют размышления старика Микеланджело о бренности жизни, горечь расставания с ушедшей из жизни возлюбленной, болезни, чувство греховности, мистические переживания.

Все это так, но обратимся прежде к самой работе и непосредственно к ее теме. Мария поддерживает мертвое, почти невесомое, истощенное тело сына — хотя положение фигур настолько двусмысленно, что можно подумать, будто сын несет на своих плечах мать: их тела в некоторых ракурсах сливаются до неразличимости, ибо существуют не только в синхронии, но и в диахронии, объединяя в себе черты разных версий скульптуры. Тело только что снято с креста, где Иисус принял смерть. Последние слова его были «Или, Или! Лама савахфани?», или «Боже мой, Боже мой! Для чего ты оставил меня?». Слова эти, представляющие собой цитату из двадцать первого псалма, породили множество толкований и комментариев — в наши дни вокруг них возникло целое «богословие богооставленности».

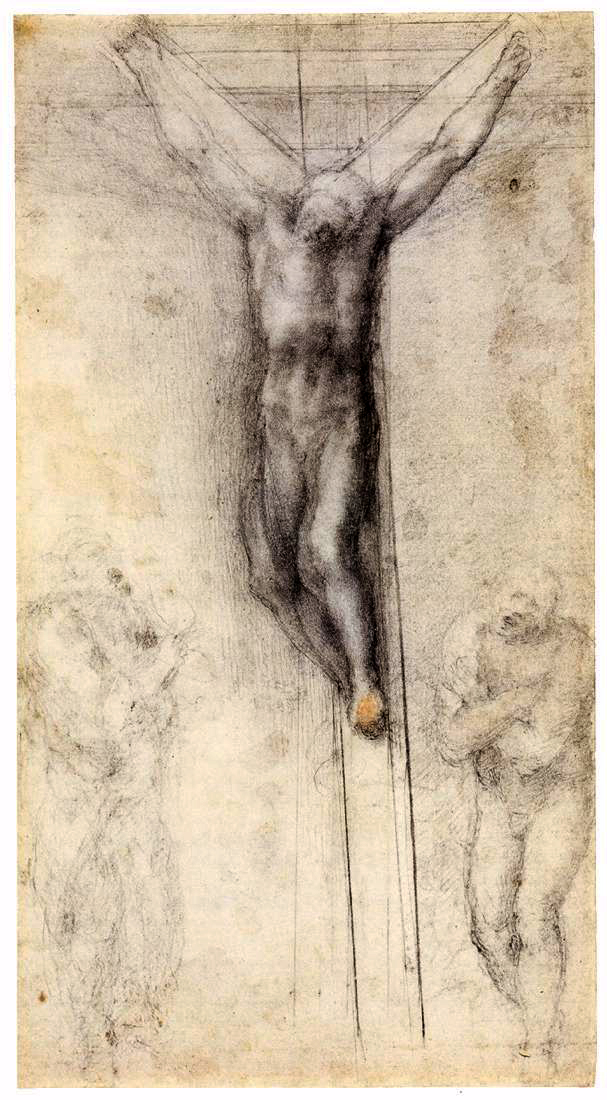

Мы знаем, что тема богооставленности волновала и самого Микеланджело. Так, в 1541 году он создает находящийся ныне в Виндзоре рисунок Распятия Христова, о котором его биограф Кондиви пишет: «Из любви к Виттории Микеланджело нарисовал также распятого Иисуса Христа, при этом не мертвым, как его обычно изображают, а живым. Обратив лицо к небесному Отцу своему, Христос взывает: Эли! Эли!» (Цит. по: Р. Роллан. «Жизнь Микеланджело»). Фигуры Марии и Иоанна, чьи контуры проступают на этом рисунке, по сравнению с ярко очерченной фигурой Христа едва заметны — что подчеркивает Его одиночество: словно и они, как Отец, оставили Его умирать одного. Явно присутствует этот мотив одиночества и в нашей скульптуре. Начав, по всей видимости, с четырех фигур, как в предыдущей, флорентийской, Пьете, мастер и здесь постепенно сводит количество персонажей до минимума: с Иисусом остается лишь его мать, разделяющая Его земное страдание и его смертную участь, — Отец покинул Его, и смерть этому неложный свидетель.

Итак, девять — а, считая с флорентийской Пьетой, и все семнадцать — лет пытается мастер совладать со своей задачей. Она явно волнует и затрагивает его лично: все эти годы обе работы не покидают стен мастерской художника, не предназначаются для чужих глаз и носят, скорее всего, исповедальный характер («Отныне я умею ваять одно — себя, в мученьях тела», — пишет он в одном из своих мадригалов). На исповедальный, личный характер темы указывают и другие детали. Так, черты Никодима флорентийской Пьеты автопортретны: Микеланджело, по свидетельству Вазари, предназначал ее для собственного надгробия. Трудность, с которой столкнулся мастер, принципиальна: она заложена в самой теме исповеди. Сформулировал ее, размышляя об авторе и герое в эстетической деятельности, еще Михаил Бахтин, но его рассуждения о словесном искусстве вполне применимы и к искусствам изобразительным. Говоря об исповедальном жанре, Бахтин отмечает, что любая исповедальная рефлексия, любой самоотчет неизбежно предполагает позицию вне себя, взгляд на себя со стороны Другого: «…можно говорить об абсолютной эстетической нужде человека в другом, в видящей, помнящей, собирающей и объединяющей активности другого, которая одна может создать его внешне законченную личность»1. Но «самоотчет-исповедь есть именно акт принципиального и актуального несовпадения с самим собою»2, в то время как «эстетический подход и оправдание другого могут проникнуть в мое ценностное отношение к себе самому и замутить его чистоту»3. Поэтому «неизбежен конфликт с формой и с самим языком выражения, которые, с одной стороны, необходимы, а с другой — принципиально неадекватны, ибо содержат в себе эстетические моменты, обоснованные в ценностном сознании другого»4. И далее: «Предвосхищая верою оправдание в Боге, я мало-помалу из я-для-себя становлюсь другим для Бога»5. Иными словами, какую бы степень распада, дезинтеграции, отчаяния ни стремился я, создавая произведение, передать, сам факт этого внешнего для него взгляда эстетически оформляет его, «милует», говоря языком Бахтина, искупает его несовершенство. Любой хаос внутри произведения обращается в композицию и судится уже эстетически, как созданная художником, «другим», выразительная форма.

Микеланджело. Распятие (1541). Виндзорская Королевская библиотека, Великобритания

Для Микеланджело и его современников художник — образ творца, подобие Бога, вызывающего формы из косной материи. Но тогда произведение становится образом творения, которое, в конечном счете, «хорошо весьма» уже потому, что является созданием Бога, как «хорошо» созданное мастером произведение. Мастер находится вне своего произведения, как Творец пребывает вне своего творения, но то и другое связаны: произведение существует постольку, поскольку существует мастер, его создатель. Творение существует во взгляде своего творца, и сам этот взгляд всегда будет свое творение искупать, оправдывать, миловать. Как бы ни был страшен гниющий труп на распятии Изенгеймского алтаря, мы восхищаемся им как шедевром. Как бы ни были хаотичны краски на холстах Джексона Поллока, мы любуемся ими как заключенным в раму узором. Изобразить богооставленность невозможно, ибо Бог не внутри произведения — Он занимает позицию мастера. А это значит, что художник, избравший богооставленность своей темой, должен, так или иначе, с этой ролью расстаться.

Создается впечатление, что Микеланджело, многие годы упорно, одержимо работая над своим созданием, встречает сопротивление, которое явно не сводится к сопротивлению с юности послушного великому мастеру камня. Так, по свидетельству Вазари, Тиберио, ученик скульптора, «навестив однажды Микеланджело в его доме, где находилось и разбитое Оплакивание, в ходе продолжительной беседы задал ему вопрос, почему он разбил и погубил плод столь дивных трудов, а тот ответил, что виноват в этом несносный Урбино, его слуга, который что ни день понукал его завершить работу, и что, между прочим, отломился там кусок локтя у Мадонны, а он ее и раньше возненавидел, так как очень много пришлось с ней возиться из-за трещины, которая была в камне, и вот, наконец, лопнуло у него терпение, он ее и разбил и хотел совсем все разбить, если бы Антонио, слуга его, не посоветовал подарить ее ему такой, какая она есть»6.

Скульптор действительно жалуется на твердость и неподатливость камня, но, будь это действительной причиной, вряд ли бы он, знавший свойства мрамора как никто, стал работать над ним восемь лет. Да, он возненавидел ее за трудности, которые, по его словам, в ходе работы возникли, но не была ли эта ненависть одновременно ненавистью к себе, чьим надгробием этот камень призван был стать, не чувствовал ли мастер то самое, о чем только что был у нас разговор: что само совершенство скульптуры, само мастерство ее не позволяет автору совершить над собой тот нелицеприятный суд, которого требовала от него исповедальная искренность, что, создавая ее, он, не ожидая уже оправдания от Бога, невольно оправдывает себя сам? Не забудем, что поводом к уничтожению Пьеты послужили понукания слуги Урбино закончить работу — т. е. сделать то самое, мысль о чем была мастеру, по всей видимости, невыносима. Предположение это не так уж невероятно — ведь очень сходные мотивы звучат во многих поздних сонетах мастера, где он отрекается от своей веры в искусство и от оправдания им, возлагая надежды исключительно на Божию к нему милость: милование, спасение, оправдание должны исходить не от художника, как он раньше самонадеянно полагал, а от Бога. Приведем лишь один пример, хотя их можно было бы привести немало:

Уж дни мои теченье донесло

В худой ладье, сквозь непогоды моря

В ту гавань, где свой груз добра и горя

Сдает к подсчету каждое весло.

В тираны, в боги вымысел дало

Искусство мне, — и я внимал, не споря;

А ныне познаю, что он, позоря

Мои дела, лишь сеет в людях зло.

И жалки мне любовных дум волненья:

Две смерти, близясь, леденят мне кровь, –

Одна уж тут, другую должен ждать я.

Ни кисти, ни резцу не дать забвенья

Душе, молящей за себя Любовь,

Нам со креста простершую объятья.

(Сонет 114 (Giunto è già ‘l corso della vita mia), пер. А. М. Эфроса)

Разбив одну скульптуру, Микеланджело принимается за другую, но и здесь встречает то же внутреннее сопротивление, которое на много лет приковывает его к этому куску мрамора, заставляя вновь и вновь менять свой замысел, вгрызаться в камень глубже и глубже. Микеланджело постепенно уменьшает число фигур, сжимая оставшиеся все теснее, но оставляет части прежних фигур нетронутыми, словно в спешке, хотя работает над статуей девять лет, так что дело явно не в недостатке времени. Создается впечатление, что, создавая свое творение, мастер одновременно уничтожает его, скрывает фигуры в камень, из которого они вышли. Фигуры скульптуры — Мария, поддерживающая тело Иисуса, или, если угодно, Иисус, несущий символически мать на своих плечах — могут вызвать и более отдаленные ассоциации: с Адамом и Евой, пытающимися сокрыться в камень от своего творца, найти убежище в небытии, из которого Он их вывел.

Микеланджело. Пьета Бандини (1547–1555). Собор Санта-Мария дель Фьоре, Флоренция

Как видим, воля скульптора здесь словно двоится: он разрушает, возвращает в небытие то, что сам создает. Для окружающих — ученика Тиберио, слуги Урбино, заказчика Бандини — его работы воплощают собой совершенство, они понуждают мастера закончить их. Для него самого, напротив, мысль об этом невыносима: трудясь над ними, он в то же время сопротивляется их завершению. Еще недавно он верил во всесилие искусства и почти божественное могущество мастера — это поистине титаническое сознание с удивительной рельефностью выражено в некоторых его стихах. «Но если б захотела — пишет он в одном из мадригалов о своей возлюбленной — Она сберечь свою красу векам, Пусть даст мне радость, — Я Ей вечность дам!» Мы чувствуем здесь, что он действительно верит в свою власть наделять формы вечностью и бессмертием. Но чем совершеннее его создания, тем более он ощущает себя самозванцем — никакая эстетика, ни резец, ни кисть, не дают душе забыть о Том, Кто принял ради него смерть и был, как и он, оставлен Богом наедине с собой. Чем более стремится творец достичь совершенства, тем более он уходит от своего замысла, чем созданная им вещь прекраснее как творение, тем фальшивее она как исповедь. У мастера, который хочет отождествить себя с Сыном как персонажем, один выход — он должен отождествить себя одновременно с оставившим Сына Отцом: оставить свое творение, как оставил Отец Сына умирать на кресте. Но можно ли говорить о произведении, когда мастера больше нет? Является ли Пьета Ронданини «произведением», Kunstwerk, в классическом смысле этого слова? Не имеем ли мы дело со сложным симптоматическим образованием, где воля творца оборачивается против себя самой? И не знаменует ли собой это образование возникновение искусства нового рода — искусства, не нацеленного больше на репрезентацию как таковую?

Что же тогда делает его искусством — как судить о том, имеем ли мы в данном случае дело с вещью, или с набором каменных фрагментов? Пьета Ронданини — одна это вещь, или две, а, может быть, три? Есть ли какие-то формальные признаки, которые говорили бы о том, что мрамор этот можно рассматривать как произведение? Что наделяет его чертами произведения, т. е. единого, отвечающего авторскому замыслу целого?

С очень сходной проблемой столкнулся в анализе поэмы Малларме «Бросок костей никогда не упразднит случая» французский философ Квентин Мейясу. Скрупулезный анализ текста приводит его к выводу, что в поэме зашифрован организующий ее смысл цифровой код, и что задан он числом слов. Но в силу особенностей орфографии французского языка определить их число в поэме с точностью невозможно. В конечном итоге, центральным словом поэмы оказывается peut–etre, быть может, — дефис, соединяющий две его части, делает его неопределенным местоимением и одновременно создает решающую неопределенность в подсчете слов, ставящую под сомнение замысел автора и зашифрованный в поэме смысл, который теперь лишь «может быть» в ней присутствует: «может быть» становится здесь, как пишет философ, «причиной самой себя», становится иллюстрацией его собственной философской системы, где в основе бытия лежит случай.

Другими словами, читатель — в данном случае, комментатор поэмы — делает ставку на то, что смысл в поэме присутствует и, опираясь на этот смысл, выстраивает определенное мировоззрение, определенную онтологию. «Акт расшифровки поэмы — пишет он — становится аналогом причастия, через которое реальные страсти поэта — конечного человека, его одинокое и рискованное пари [пари на то, что код будет читателем замечен и расшифрован] объединились бы в бесконечном становлении его созданного сообществом (и общиной) читателей посмертного двойника»7. Иначе говоря, читая поэму и делая ставку на ее осмысленность, мы, по мысли философа, «приобщаемся» к ее автору, т. е., следуя метафоре причастия, которую Мейясу сознательно здесь использует, становимся им, занимаем его позицию. Наградой нам становится не просто понимание зашифрованного в поэме числа, а озарение, понимание того, что бытие есть не что иное, как случай.

Рассуждая в связи с этим о новоевропейском искусстве, автор высказывает предположение, что настоящей моделью его является на самом деле не греческая драма, где зритель созерцает представленную на сцене смерть героя, а литургия, где зритель причащается этой смерти, переживает ее в себе. Именно такой модели и следует, на его взгляд, поэма Малларме, читатель которой должен сделать ставку на смысл: только при этом условии становится он сопричастен автору.

Вернемся теперь к Пьете. Покидая человека, оставляя его, Господь лишает его жизнь всякого смысла, обрекает его на смерть. Оставляя свою работу, скульптор обращает ее в бесформенный кусок мрамора. Держа пари на то, что Микеланджело, намереваясь закончить свою работу, хотел, чтобы желание его осталось не удовлетворено, что незаконченность ее — не случайность, а жест, которым автор подражает и вторит оставляющему свое творение Богу, мы тем самым возвращаем его персонажам то, что отнял у них он сам: оправдывающий, милующий, искупающий ее взгляд Другого. Как сделал это с флорентийской Пьетой его ученик Тиберио, собрав по кускам и склеив разбитый мастером мрамор. Но поступая так, мы, возможно, не идем вопреки замыслу мастера, а, напротив, становимся ему сопричастны. Ведь, оставляя свое творение и разыгрывая тем самым — именно разыгрывая, а не изображая — богооставленность Иисуса, с которым он отождествляет себя, Микеланджело надеется, тем не менее, как надеются на это все христиане, что Бог, оставивший Иисуса, вернется к нему, что на него вновь упадет Его оправдывающий и милующий взгляд, — тот взгляд, который и предоставляем ему мы, зрители, словно подхватывающие своим взглядом эти скользящие вниз и неизвестно на чем держащиеся фигуры, в которых творец их доверил нам свою собственную судьбу.

Жест автора, который, в сознании собственного бессилия, оставляет свое творение, ожидая и испрашивая для него милости зрителя, находим и в произведении другого, по времени достаточно близкого Микеланджело произведения, — в шекспировской «Буре». Уинстон Хью Оден в поэме «Море и Зеркало» устами Калибана, одного из персонажей пьесы, разворачивает этот жест в целую философию, в программу нового, христианского по своему духу искусства. Рассуждая о задаче серьезно подходящего к своему делу современного драматурга, он описывает ожидающие его трудности в терминах, напоминающих те, о которых только что говорили мы: противоречие между планом содержания, темой, и художественной формой как таковой, ставят его в «комичное, но безвыходное положение»: «показывая вам, как отчуждены вы от истины, он обречен на провал тем вернее, чем лучше у него это получается, ибо чем правдивее его картина, тем менее ясно может он указать на истину, от которой вы отчуждены; чем ярче предстает у него истина в ореоле порядка, справедливости, радости, тем бледнее становится зрелище вашей никчемной и убогой жизни; больше того, что еще хуже: чем резче он подчеркивает само отчуждение… тем более укрепляет он вас в заблуждении, будто осознание пропасти и есть мост, а желание оставаться в узилище — избавление, так что вместо того, чтобы вести вас к покаянию и смирению, разглядывание своих пороков в том зеркале, что он подставляет, тот диалог, что вы ведете сами с собой, становится единственной деятельностью, которая, как пожирание, накопление, или трата, никогда не подведет вас, единственной игрой, которая всегда способна увлечь любую компанию, безумием, исцелить которое может лишь непредвиденное происшествие, непредсказуемое замутнение стекла, или нелепая опечатка»8.

Иными словами, безобразие зрелища искупается совершенством, с которым оно демонстрируется: этическое отношение оказывается поглощено эстетическим.

Единственная надежда несчастного драматурга состоит в том, что «какой-нибудь непредвиденный случай испортит произведенное им впечатление», что его стремление к совершенству встретит непреодолимое препятствие на своем пути, что его желание «воссоздать жизнь» останется неудовлетворенным. И образ, который приходит ему в голову, когда он пытается подобную ситуацию себе представить, — это пышная опера в исполнении бродячей провинциальной труппы: представление, где все не клеится, все фальшиво, все оборачивается лишь жалкой пародией.

Но именно потом, после этого представления, «видим мы, наконец, себя как мы есть, не домашними ручными созданиями, а стоящими на обрыве над бездной под ураганным ветром — мы так и стоим там целую вечность, — где наш пристыженный разум молчит, потому что ему никогда не было, что сказать, и наша воля квохчет жалобно как птенец, и нет, и не было у нас выхода — и вот тогда, в этот момент впервые в жизни слышим мы — нет, не звуки, к которым мы, прирожденные актеры, прибегали до сих пор, скрепя сердце, чтобы покрасоваться собой и своими взглядами, а то реальное Слово, в котором и состоит наш единственный raison d’ètre… только теперь осенила нас та Абсолютно Иная Жизнь, от которой отделяет нас принципиально непреодолимая пропасть, слабыми символами которой служат — теперь мы понимаем, зачем они нам нужны — жалкие преграды просцениума и зеркал, так что в результате все смыслы поменялись местами, и лишь под личиной Суда можем мы встретить Милость, лишь здесь, меж могил и развалин, можем мы насладиться совершенством иного, не нашего, Мастерства»9.

Оден имеет здесь в виду последнюю сцену шекспировской «Бури», где Просперо, уже не волшебник, а бессильный, никудышный, грешный человек, просит прощения у публики и признает, что его ждет отчаяние, если снисхождение и молитвы зрителей не испросят ему у Бога милости, а их снисходительность не исходатайствует ему свободу. Из жалкого, иллюзорного, невсамделишного, марионеточного мира пьесы он выходит в реальный мир, где искусство его бессильно и где он — сложив с себя иллюзорную власть волшебника и мага — отдает себя на милость Божию. Искусство драматурга в его лице развенчивает само себя, и лишь в глазах зрителя надеется обрести оправдание, «restored relation», как говорит в заключение Оден, утраченную было связь Творца и творения.

И здесь, как видим, автор покидает свое создание: лишь постольку, поскольку он оставляет свое призрачное могущество, удается ему передать ту фундаментальную богооставленность, то стояние на краю пропасти, то отчаяние, которое разрешается лишь молитвой («And my ending is despair unless I be relieved by prayer»), — отчаяние, которое лишь прощающий, милующий взгляд Другого способен преодолеть.

Как и у Микеланджело, автор (Просперо), а с ним и Шекспир, от имени которого он, по сути дела, этот монолог произносит, оставляет им созданный мир и отдает его на милость Другого, зрителя. Для Одена — а возможно, и для Микеланджело тоже — это парадигма нового, христианского искусства, где произведение выступает не как продукт авторской воли, а как симптоматическое образование, где христианское покаянное чувство богооставленности вступает в противоречие с художественным совершенством, в котором оно от себя неизбежно оказывается отчуждено.

Симптом этот имеет, как видим, описанную Фрейдом истерическую структуру: это «желание видеть свое желание неудовлетворенным». Перед нами, таким образом, два желания. Первое из них, то, что истерик желает видеть неудовлетворенным, сознательно. Второе, желание видеть неудовлетворенным первое, и есть, собственно, то бессознательное желание, которое психоаналитиков занимает. Именно его имеет в виду Лакан, формулируя заповедь психоаналитической этики: не поступаться своим желанием. Речь, как видим, идет не о потакании своим капризам, а о настаивании на чем-то таком, чего мы сами не сознаем, что идет, напротив, сознательному желанию вопреки.

При внешнем сходстве структуры, в христианстве, однако, дело обстоит немного иначе. Приведем один очень наглядный пример. Героиня пьесы любимого и много комментированного Лаканом католического драматурга Поля Клоделя «Шелковая туфелька» дона Пруэзе влюблена в дона Родриго, соединиться с которым не позволяет ей супружеский долг. Обращаясь с молитвой к Богородице, она посвящает ей атласный башмачок, умоляя ее: «Матерь Божья, сохраните эту несчастную ножку в своих руках! Предупреждаю, что отныне больше не увижу Вас и буду противиться Вам как только смогу! Но когда я попытаюсь устремиться ко злу, пусть я буду хромать на бегу! Когда я взмою в воздух, чтобы перелететь ограду, которую Вы поставили мне, пусть будет подрезано мое крыло! Я сделала, что могла сделать: храните же мой башмачок у своего сердца, моя страшная большая Мамочка!»10.

Посвящая большому Другому, своей «большой Мамочке» туфельку, предмет, который Лакан называет «объектом а», «объектом-причиной желания», поскольку утрата его и связанного с ним наслаждения как раз и вызывает желание к жизни, дона Пруэзе жертвует своим наслаждением, покупая этой ценой способность желать. Именно этот посвятительный, жертвенный акт и становится началом грандиозной клоделевской космической драмы, драмы нашего расщепленного, раздвоенного и смертельного, как жало змеи, человеческого желания.

Оба желания, присутствующих в описанной Фрейдом структуре, здесь налицо: первое — соединиться с доном Родриго, и второе — чтобы не осуществилось первое. Поскольку они противоречат друг другу, дона Пруэзе, оставляя исполнение первого желания за собой, препоручает второе из них Большому Другому, большой Мамочке, которая и служит гарантом неисполнения, а, значит, и сохранения, первого. Однако, в отличие от истерического, это второе желание вполне осознанно: вверенное Другому, оно принимает поэтому форму молитвы. Не случайно Лакан сказал однажды, пусть не вполне всерьез, что католики в анализе не нуждаются. Заповедь не поступаться желанием принимает здесь иную форму: не отступать от молитвы, не дать второму желанию уйти в бессознательное и превратиться в вытесненное истерическое желание. Симптом раздвоенного желания уже выведен здесь наружу и в анализе поэтому не нуждается: связь с Другим установлена, речь обращена к Нему прямо и без посредников. Структура эта, для христианского сознания исконная и существенная, как раз и находит себе выражение в христианском искусстве, где вещь, Kunstwerk, в принципе не окончена и завершается лишь молитвой, — молитвой, которая одна, как в Пьете Микеланджело, способна сообщить этой вещи искомое (не)совершенство, обнаруживая зияющую в ней рану желания.

-

Прославление вещи

Бысть на мне рука Господня, и изведе мя в дусе Господни и постави мя среде поля: се же бяше полно костей человеческих… И рече ко мне: сыне человечь, оживут ли кости сия? И рекох: Господи Боже, ты веси сия. И рече ко мне: сыне человечь, прорцы на кости сия и речеши им: кости сухия, слышите слово Господне.

Иез. 37, 1–4

И все так близко и так далёко,

Что, стоя рядом, достичь нельзя,

И не постигнешь синего ока,

Пока не станешь сам как стезя…

Пока такой же нищий не будешь,

Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,

Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,

И не поблекнешь, как мертвый злак.

А. Блок

Характерная для христианского искусства симптоматическая структура, где совершенство произведения как формы в нем самом изначально скомпрометирована, не всегда, разумеется, оказывается на поверхности. Тем интереснее будет обратиться к творчеству скульптора, где она явно обнаруживает себя и сознательно доведена до логического конца. Речь пойдет о бельгийском мастере из Гента Берлинде де Брёйкере, чью скульптуру мне довелось видеть на выставке Папессы, проходившей летом 2013 года в залах папского дворца в Авиньоне. На выставке были объединены работы пяти наиболее интересных женщин-художников двадцатого столетия, самой молодой из которых и была де Брёйкере, известность к которой пришла после венецианской Бьеннале-2003.

О ее работах много написано, и я не стану задерживаться на общих местах. Подчеркивают обычно, что изображают они не тела, а их материю, плоть. Отец Брёйкере был мясником, и разделанные туши животных знакомы скульптору с детства. Фигуры выполнены в крашеном воске, позволяющем добиться невероятной степени натурализма. Здесь она использует традиционную, еще средневековую технику: подобные фигуры, с настоящими волосами и зубами, хорошо умели делать испанские мастера, чье творчество Брёйкере прекрасно знала, так как родители скульптора были набожными католиками. Персонажи ее, если вообще можно говорить в данном случае о персонажах, чаще всего абсолютно пассивны: динамика их — это динамика слияния, разложения, метаморфозы, страдания. Вместе с формой исчезает и личность как таковая — не случайно все они лишены лиц, а часто даже голов. Личность для скульптора, как и телесная форма, с которой она связана и которую формирует — не более чем эпифеномен страдающей плоти. Фигуры, вылепленные мастером, не делят между собой чувства, их связывает сама плоть, которая является для них общей.

В произведении под названием «Марта» мы видим человеческую фигуру, обращающуюся, подобно Дафне, в дерево, чьи ветви, словно пронизанные кровеносными сосудами, неотличимы по своей структуре от человеческих костей. Фигура эта уже не вызывает в нас непосредственного сострадания: она слишком непохожа на нас. Невольно возникает тот эффект отчуждения, который так ярко описывает в рассказе «Писец Бартлби» Герман Мелвилл: «Как это верно — и как ужасно! — что до известной черты чужие муки будят в нас лучшие побуждения; но дальше этой черты, в иных случаях, дело не идет. И не правы те, кто стал бы утверждать, что это объясняется лишь свойственным человеку себялюбием. Скорее это проистекает от сознания, что ты бессилен излечить слишком далеко зашедший недуг. Человеку чувствительному жалость, которую он испытывает, нередко причиняет боль. И когда наконец становится ясно, что жалостью не поможешь, здравый смысл приказывает вырвать ее из сердца»11. Перед нами существо, которому мы не способны помочь, которое не способны понять, и сама неспособность эта будит у нас, как у героя Мелвилла, муки совести.

Берлинде де Брёйкере. Марта

Деревья-кости постепенно занимают в творчестве мастера все больше места. Кульминацией становится гигантская, выполненная из ствола дерева и восковых сучьев-костей композиция «Искалеченный лес», созданная для Венецианской Бьеннале-2013 года, где для нее было выстроено некое подобие мавзолея. Композиция, сделанная на основе гигантского, найденного скульптором у себя на родине ствола дерева, воплощала собой плоть святого Себастьяна, покровителя Венеции — своего рода дерево-скелет, пронзенный сучьями-стрелами. После выставки огромная фигура «святого» была распилена на фрагменты, которые разошлись затем по различным выставкам, как расходятся после смерти святого остатки его мощей по различным странам и храмам.

Целую группу работ составляют выполненные в той же натуралистической восковой технике «кости» — порой мастер заключает их или в стеклянные колпаки, куда помещают обыкновенно фигуру Мадонны, или в ящики, напоминающие ковчеги с мощами, которые можно видеть в капеллах и ризницах средневековых соборов. Плоть, которую мы видим здесь — уже не страдающая плоть, которой можно соболезновать или сочувствовать. Это мертвая плоть, та квинтэссенция праха, которую видит в человеке шекспировский Гамлет. Это уже не эстетика страдания — это эстетика остатка, останков, праха. Предметом искусства становится здесь именно прах, материя в предельном своем виде, — плоть на последней стадии распада. Иначе говоря, перед нами попытка подойти как можно ближе к веществу как таковому, остаточному, лишенному формы. Начав с античного культа человеческого тела и его формы, искусство, описав круг, возвращается к чистой материи, чистой вещности, которая и становится ее предметом.

Сходство этих произведений с мощами, которые хранит в своих реликвариях Церковь, отнюдь не случайно. Мощи эти занимают в христианском культе очень важное место — аналогичное во многом тому, что занимало в античном культе изображение божества, которому был посвящен храм. В античности кульминацией культового действия, следовавшей за жертвоприношением, происходившим во дворе храма, была эпифания, открытие статуи божества, слава которого почивала на его форме: прекрасное совпадало с божественным. Искусство мастера и было призвано этот идеал воплотить.

Берлинде де Брёйкере. Искалеченный лес

Еще и поныне в Греции, в особенности в афонских монастырях, заключительный момент службы наступает после совершения литургии, когда священник износит из алтаря для поклонения верующих хранящиеся там мощи и реликвии: приобщившись Святых Даров, причастники вступают теперь в общение со святыми. Действие это по месту своему соответствует эпифании в античном храме, но это уже не явление совершенной, идеальной, прекрасной формы, — слава почиет здесь не на форме, а на материи, на самой вещности вещей. А это значит, что христианская эстетика — не эстетика совершенного творения, а эстетика вещества, праха: на смену форме, личности, духу приходит кость; на смену вещи как совершенному произведению искусства, Kunstwerk, приходит Вещество как квинтэссенция материальности, das Ding. Kunstwerk: сам собор, эта сокровищница смыслов и все бесчисленные произведения, которые наполняют его, — не более, чем драгоценный футляр, оболочка ни к чему, кроме своей материальности, не отсылающей, почерневшей кости. Точно так же, как смыслы, которые обнаруживает путем интерпретации психоаналитик, суть всего-навсего оболочки, покровы лежащего под ними травматического ядра.

Таково и искусство Брёйкере, которое прекрасное — этот, говоря языком психоаналитиков, Ich–Ideal, «идеал Я» — полностью дезавуирует, лишает всякого божественного ореола и оправдания. Обнаруживая поверхностный, нарциссический по сути своей характер этого идеала, оно являет нам лежащую в его основе реальность материи как остатка, отброса, «останков». Скульптор не только не пытается эстетически оформить их — она, напротив, сознательно совлекает с них всякую привлекательность, всякое подобие красоты: зрелище их вызывает у зрителя невольную дрожь отвращения. Но собирая останки, эти «сухие кости», в подобия реликвариев, скульптор, расписываясь в своем бессилии, вручает их Богу как они есть, «безобразными, бесславными, не имущими вида», предоставляя Ему дать им ту славу, в которой отказывает им, дабы не погрешить против правды, не оставаться на уровне пустой оболочки, ее собственное мастерство.

Перед нами новое христианское культовое искусство — искусство, где, в отличие от античного, образом Божиим становится как раз безóбразное и безобрáзное, а вечность предстает как вещность. Искусство, которое требует от художника своего рода кеносиса: только ценой отказа от формы, от императивного Ich–Ideal и коррелятивного ему нарциссического Ideal Ich, может он умалить себя до той бедности, которая сделает его произведение правдивым образом человеческой нужды и желания, сообщит ему, говоря психоаналитическим языком, вящее достоинство — достоинство Вещи.

-

Триумф боли

Художественной рефлексией на эту происшедшую в искусстве «смену вех», попыткой конкретного, пластического ее осмысления, является замечательная статуя Святого Варфоломея ломбардского скульптора XVI века Марко д’Аграте, наверняка запомнившаяся всякому, кому довелось побывать в Миланском Дуомо. Недаром на цоколе ее можно видеть надпись, гласящую: Меня сделал не Пракситель, а Марко д’Аграте. Дело здесь, думается, не только в гордости скульптора своим творением, в осознании им своего мастерства, но и в противопоставлении нового, христианского искусства, искусству античному и языческому.

Марко д’Аграте. Статуя Св. Варфоломея (1562). Кафедральный собор Дуомо, Милан

Замечая статую, стоящую на высоком постаменте, в конце нефа, издалека, и постепенно приближаясь к ней, зритель видит впечатляющую фигуру культуриста-атлета с нарочито, преувеличенно подчеркнутой мускулатурой — персонаж находится в величественной, свободной позе, рука его лежит на упирающейся в колено огромной книге, а тело его обвивает, свисая с обеих сторон, небрежно перекинутый через плечо плащ. Невольно возникает ассоциация с Гераклом, опирающимся на палицу с наброшенной на плечи шкурой побежденного и убитого им Немейского льва.

Однако подходя ближе, зритель, только что любовавшийся мощной фигурой атлета-победителя, неожиданно вздрагивает, обнаружив, что на теле героя видны не только мышцы, но и покрывающие его кровеносные сосуды, что кожные покровы на нем отсутствуют. Иными словами, перед ним не тело, а плоть — плоть, с которой содрана кожа. Подойдя еще ближе, он видит, что кожа эта как раз и обвивает его как плащ — на ней хорошо различимы конечности, голова, поросшее бородой лицо. Восхищение сменяется дрожью невольного отвращения, вызванного зрелищем открытой, словно в мясной лавке, плоти. Приближение меняет фокус: античный герой и атлет обращается в христианского мученика, а воплощающее своими пропорциями идеал красоты тело обращается в сплетение сосудов и сухожилий.

Тем не менее, перед нами именно триумф — об этом явно говорит уже сама поза мученика. Над кем же он торжествует? Недаром несет он свой плащ, как нес Геракл шкуру убитого им Немейского льва. Но, в отличие от античного героя, торжествовавшего над поверженным и убитым врагом, святой торжествует над самим собой, над своим собственным Я — ведь это его кожа, его собственное лицо свисает у него с плеча как трофей. Какой ценой далась ему эта победа? Ценою боли — боли, которую испытывает каждый миллиметр поверхности его тела. Не мертвая, а живая плоть его и есть ее, этой боли, зримое воплощение. Что же дало ему силы выдержать эту боль, победить и совлечь с себя свое эго, свое я, свой собственный нарциссический образ? Что, говоря лакановскими терминами, которые вновь приходятся здесь как нельзя кстати, позволило ему вырваться из плена Воображаемого и прикоснуться к Реальному вопреки той боли, которую несет в себе это прикосновение? Выдержать эту боль можно лишь при условии, что она вступает в сплав с наслаждением, jouissance — только оно, наслаждение это, позволяет человеку действовать вопреки принципу удовольствия, преодолеть его, перейти по ту его сторону. Что же несет мученику наслаждение, которое позволяет ему преодолеть свое Я? Конечно же, то орудие, та палица, на которую опирается его рука, — книга. Книга — мы имеем дело с апостолом, — несущая в себе христианское благовестие. Иными словами, орудием этим выступает, говоря вновь в лакановских терминах, Символическое, — полученное апостолом и принятое им Слово. Jouissance обнаруживает себя как jouis-sense, наслаждение смыслом. Именно Слово является тем орудием, что позволяет апостолу победить свое Я и, сплавив наслаждение с болью, встретить Реальное.

Скульптуру эту действительно создал уже не Пракситель, пусть современный — ее создал христианский скульптор, в работе которого тело оборачивается плотью как зримым образом боли, а боль, сплавленная с радостью смысла, оборачивается триумфом Слова; скульптор, сумевший, используя вполне классические приемы и формы, дать пластическое выражение новому, христианскому идеалу.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. Философская эссеистика 1920-х годов. М.: Русские словари, 2003. С. 115.

2 Там же. С. 210.

3 Там же. С. 209.

4 Там же.

5 Там же. С. 211.

6 Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: в 5 т. Т. 5. М., 2015. С. 328.

7 Мейясу К. Число и сирена. Чтение «Броска костей» Малларме // Носорог. 2014–2015, осень–зима. № 2. С. 159.

8 Auden W. H. The Sea and the Mirror // Auden W. H. Collected Longer Poems. Faber and Faber Ltd., 1968. P. 247 (Здесь и далее перевод с английского А. К. Черноглазова).

9 Ibid. P. 249–250.

10 Claudel P. Le soulier de satin. Gallimard, 1953. P. 49.

11 Мелвилл Г. Писец Бартлби // Мелвилл Г. Собрание сочинений: в 3 т. Т. 3. Л.: Художественная литература, 1988. С. 38.

© А. К. Черноглазов, 2016