3,290 просмотров за всё время, 1 просмотров сегодня

Две формы синтеза искусств

Две формы синтеза искусств

Идея синтез искусств бесспорно стала исключительным, глубоко личным и мощнейшим творческим опытом Кандинского — в тот миг, когда он, услышав музыку Вагнера, увидел «все свои краски» в форме «бешеных, почти безумных линий». Этот синтез и стал конечной целью его трудов.

Кандинский никогда не сможет забыть миг экстатической радости, совершенного воплощения высшего восторга, который остался с ним на всю жизнь: закатный час в Москве, «самый чудесный час московского дня», «до дна потрясший душу». Он вспоминает: «Написать этот час казалось мне в юности самым невозможным и самым высоким счастьем художника»[1]. Эта радость повторялась каждый солнечный день. Он пишет: должны были пройти многие годы, «прежде чем путем чувства и мысли я пришел к той простой разгадке, что цели (а потому и средства) природы и искусства существенно, органически и мирозаконно различны — и одинаково велики, а значит, и одинаково сильны»[2].

Именно вокруг этой очевидности, более сложной и многогранной, чем может показаться на первый взгляд, и начинает выстраиваться живописное, но также и поэтическое, и театральное творчество художника. Ведь Кандинский был также поэтом и сценографом. Поиск синтеза — ядро его творческой деятельности. Основные литературные тексты к моменту создания теории духовного в искусстве уже были написаны, и они послужили ее необходимым практическим подтверждением. Кандинский пишет: «…сила, которая побуждает меня к работе, всегда остается той же, — так сказать, “внутренним напряжением”. И это сила, которая просит меня сменить инструмент»[3].

С другой стороны, существует поистине природное сродство между живописью и поэзией, которое позволяет естественный переход от одной к другой: «Каждое истинное живописное произведение — это поэзия. Ибо поэзия создается не словами, но и с помощью организованных и скомпонованных цветов; потому живопись есть поэтическое творение в красках. Она обладает собственными средствами для того, чтобы стать “чистой поэзией”. То, что называют “абстрактной живописью”, “говорящей” (или “повествующей”) с помощью форм, имеет преимущество над словесной поэзией благодаря своим чисто абстрактным формам. Источник этих двух языков один и тот же, корень у них общий: интуиция = душа»[4].

Таким же образом становится очевидной связь между поэтическим письмом и театром: «Последнее из существующих искусств, которое еще не выявило своих способностей к абстракции (поэзия) отдает в распоряжение театра человеческую речь, которая разворачивается в пространстве и во времени»[5].

Итак, существует неразрывная связь между основными тремя видами творческой деятельности Кандинского: живописью, поэзией и театром. Но если между живописью и поэзией есть некое природное сродство, то театр (или, точнее, сценография) стоит немного особняком, потому что именно он стал местом первых опытов в области «монументального искусства».

Кандинский впервые высказывается по этому поводу в 1920 году, предлагая свою программу для Инхука в России: «Институт художественной культуры должен отвергнуть современный театр во всех его проявлениях, полностью забыть о нем и начать с совершенно новой точки отсчета. Это важно, потому что именно в этой сфере могут состояться первые опыты по осуществлению целостного произведения монументального искусства»[6]. В той же статье есть хорошее определение монументального искусства: это «искусство в целом»[7].

Это важнейшее понятие. Для читателя Канта Целое представляет собою априорный синтез единства и множественности. Искусство как Целое не может сводиться к кумулятивному процессу объединения двух или более его разновидностей. Для художника более чем законным стремлением является дополнение одного искусства другим; это нечто большее, чем методическая необходимость, это своего рода эвристический метод.

Искусство как Целое (или монументальное искусство) есть неизбежное завершение, как в формальном, так и в содержательном плане, всего художественного творчества, предназначением которого является мессианское (или пророческое) послание. А само мессианское послание и есть, как мы знаем, цель трудов Кандинского.

По его мнению, существуют две формы синтетического искусства. «Конкретная» монументальность в самом буквальном смысле слова — это синтез трех видов искусства: живописи, скульптуры и архитектуры. Почти в насмешку Кандинский предлагает тогда же, в 1920 году, соорудить здание гигантских размеров и посвятить его Утопии: «той утопии, которая была всегда пугалом для ограниченности и без которой невозможно никакое духовное движение. А недвигающееся разлагается». И он заключает: «Это здание, может быть, никогда не будет построено — и тем лучше, потому что гибель истинного творчества в том и заключается, что укореняется мысль о бесплодности всякого стремления, не приводящего к осязаемым, практическим результатам»[8]. Говоря это, Кандинский показывает нам одновременно и необходимость утопической мысли, и ее ограниченность, неизбежно приводящую к попыткам практического использования утопических идей, — эта угроза всегда нависает над конкретной монументальностью, которая легко может выродиться в прикладное искусство на службе идеологий.

Напротив, другая форма монументальности характеризуется как тотальный синтез. Разнообразие форм искусства, призванных участвовать в нем, практически бесконечно. Живопись, скульптура, музыка, танец, поэзия позволят задействовать самые разные художественные средства — краску, поверхность, объем, пространство, звук, время, движение и слово.

Сценическая композиция

Это синтетическое целое у Кандинского обозначается словом «театр» или — чаще — «сценическая композиция». Она дает возможность достигнуть тотального искусства самым естественным образом, потому что имеет большую свободу от практических целей — в отличие от ограниченной в этом смысле конкретной монументальности. Таким образом, сценическая композиция становится площадкой для особого (и даже исключительного) художественного опыта в силу своей природы: «Театр владеет неким удивительным магнитом, который заключает в себе странную скрытую энергию. Нередко притягательная сила этого магнита достигает мощных напряжений, которые, проявляясь, вызывают в ответ сильное напряжение других участвующих сил. […] Каждое искусство обладает своим собственным языком, своими собственными, личными средствами выражения — это абстрактный и внутренний резонанс элементов. […]

В сфере абстрактного и внутреннего резонанса эти языки не являются взаимозаменяемыми. Так, каждое из абстрактных искусств фундаментально отлично от другого. Вот в чем коренится сила театра. Магнит, скрытый в театре, имеет власть привлекать к себе все языки и все средства выражения, которые, благодаря своему союзу, предлагают лучшую возможность для воплощения целостного абстрактного искусства»[9].

О каком же загадочном «магните» говорит Кандинский? Нужно сразу отметить, что попытка найти ответ на этот вопрос — ключ к пониманию взаимосвязи между разными формами искусств для Кандинского.

Опыт душевной вибрации

Однако сначала стоит обратить внимание на свидетельства самого художника, и в первую очередь на утверждение, последовавшее за описанием заката в Москве, — о возможности вызывать душевную вибрацию средствами искусства: «средства различных искусств внешне совершенно различны.

Звук, краска, слово.

В конечном внутреннем основании эти средства совершенно одинаковы: конечная цель стирает внешнее различие и открывает внутреннюю тожественность.

Эта конечная цель (познание) достигается в человеческой душе при посредстве тончайших душевных вибраций. Эти тончайшие вибрации, тожественные и своей конечной цели, обладают, однако, сами по себе различными внутренними движениями, чем они и отличаются друг от друга.

Неопределимое и в то же время совершенно определенное душевное переживание (вибрация) и есть цель отдельных художественных средств. Определенный комплекс вибраций есть цель отдельного произведения.

Обогащение же души, расширение и углубление ее мира, растущая ее утонченность, достигаемая суммированием определенных комплексов, есть цель искусства»[10]. И далее: «Всякое произведение и всякая его составная часть (средство выражения) вызывает в каждом без исключения человеке душевную вибрацию, тожественную по существу с вибрацией художника»[11].

Таким образом, самый фундаментальный опыт — это ощущение вибраций, изначальное достижение искусства и основа для любого обмена в этой сфере. Вибрация — знак того, что художественные средства достигли своей цели. Она играет главную роль. Она есть знак действенного контакта между произведением искусства и человеческой душой. Вибрация — признак психической очевидности, которая выражается через резонанс или созвучие (Klang) с душой.

Именно об этом резонансе идет речь в стихотворном сборнике «Klänge» и в сценических композициях «Der gelbe Klang», «Grüner Klang» («Желтый звук», «Зеленый звук»). Всякий раз важно войти в контакт с этим резонансом с помощью композиции, основанной на принципе внутренней необходимости, который и есть принцип установления действенного контакта с душой.

В конкретном историческом плане все складывалось между 1909 и 1912 годами: изобретение абстрактной живописи, разработка базовой теории, сочинение основой части стихотворений и создание сценических композиций. Между концом 1911 и началом 1914 годов Кандинский опубликовал «О духовном в искусстве», «Ступени», сборник стихотворений «Звуки» и альманах «Синий всадник», содержащий «Желтый звук». Кроме он планирует совместно с Хуго Баллем публикацию работы, посвященной новому театру («Das neue Theater»)[12].

Несомненно, что в этот период Кандинский одержим мечтой о соединении всех средств творческого выражения ради высшей цели. Об этом времени оставил чудесное свидетельство Жан Арп, рассказавший о своем визите в мастерскую Кандинского на Айнмиллерштрассе в Мюнхене: «Кандинский говорил со мной ласково, щедро, живо и с юмором. В его мастерской слово, форма и цвет сливались, преображаясь в сказочные, никогда не виданные и неслыханные миры. Сквозь рев и смуту этих миров я мог различить, лишь внимательно вслушавшись, малиновый звон русских городов, похожих на заросли грибов, сияющих и многоцветных. Кандинский рассказал мне, что предок его прибыл в Россию верхом на маленькой боевой лошадке, увешанной фарфоровыми колокольчиками, привезенными с зачарованных горных вершин Азии. Нет сомнения, что этот предок передал потомку какие-то удивительные секреты»[13].

Арп заметил важную вещь. Кандинский в тот период действительно был полон мыслями о России, воспринимая ее как путь на Восток, как нацию пророков, хранительницу наследства древней Византии.

Поэзия Кандинского

В 1913 году в Мюнхене, в издательстве Пипера, напечатавшего «О духовном в искусстве» и альманах «Синий всадник», появился сборник «Звуки» (Klänge)[14]. В него включено тридцать восемь стихотворений в прозе, сопровождаемых пятьюдесятью двумя гравюрами на дереве, двенадцать из них напечатаны в три или четыре цвета, сорок — черно-белые.

Эти иллюстрации содержат ценные герменевтические указания. Тогда, около 1912 года, подобный союз между поэзией и живописью не был редкостью[15]. Но Кандинский и тут идет своим путем. Он создает нечто целостное и взаимосвязанное, открывая дорогу тотальному искусству.

Многое можно понять, просто читая стихи. Первое, открывающее сборник, нечто вроде манифеста, озаглавлено «Холмы» (Hügel), оно вводит в тематику сборника. Речь идет о многоцветных холмах, между которыми петляет белая (не желтая и не синяя) тропинка. Человек, одетый в черное, с белым лицом, двумя красными кружками на щеках и с красными губами бьет в барабан и идет рывками, словно игрушечный заяц. Он падает, поднимается и снова идет вперед. Как видим, содержание незамысловато. Стихотворение оканчивается следующей ремаркой: «Все это я видел сверху и прошу также и Вас взглянуть тем же взглядом сверху»[16].

Здесь мы можем поддаться искушению говорить о распаде поэтического языка. На самом деле все намного сложнее.

В этом первом тексте, открывающем цикл «Звуки», мы оказываемся в рамках литературной и философской традиции, чрезвычайно близкой к мировоззрению древнего Китая.

Сперва отметим базовую идею, которая заключается в движении вперед. Мы знаем, какую огромную роль играла для Кандинского тема пути. Этот сюжет бесконечно воспроизводится в его картинах. Одновременно это и основная тема его теории формы. Та же тема пути (дао) является основной в китайской поэзии и в особенности в пейзажной живописи, когда зрителя призывают пройти путь, открыв свое сознание навстречу мистическому приключению, подобно У Даоцзы, исчезнувшему в собственной картине.

Смысл стихотворения крайне прост. Он отсылает к звучанию основных цветов, в том виде, как они описаны в теоретических текстах Кандинского. Персонаж отмечен черным и белым — черными одеждами и белым лицом. Это время пути (от белого к черному). Красный цвет щек и губ означает живое действие, несомненную силу, которая еще развернется, а белизна дороги являет собой основание (нетронутое) этого действия; сам путь не желтого и не голубого цвета, значит, выбор между земным и небесным еще не состоялся: он еще не способен превратиться в оранжевый или фиолетовый.

Здесь дана формула судьбы человека, прообразом которой, как известно, является теория цвета. Второй элемент отсылает нас к китайской традиции. Это упорный и неумолкаемый призыв к реализации личного опыта. Язык стихотворения далек от описательного. Задача состоит не в том, чтобы воссоздать некую реальность из жизни поэта, демонстрируя глубину и оригинальность стиля. Она состоит в том, чтобы обратить нас к собственному опыту, который и есть подлинный источник поэзии, исходящий из реальности вещей.

Кандинский пишет: «Обыкновенные холмы, как каждый их мыслит и никогда не видит (Einfache gewöhnliche Hügel, wie man sie sich immer denkt und nie sieht)», или: «игрушечный белошерстный мягкий зайчик, которого мы все так любим (das weichfellige weisse Spielbäschen, welches wir alle so lieben)».

Именно это и есть важнейшее свойство традиционной китайской поэзии, содержание которой систематически и намеренно возвращает читателя к тому, что пережил он сам.

Здесь Кандинский сохраняет верность духу своей теории искусства, в которой он всегда призывает нас вживаться, на основе своего знания, в то, что он раскрывает перед нами. Это относится и к его теории цвета, и к теории формы в «Точке и линии на плоскости».

Но что касается словесного опыта, здесь Кандинский предвосхищает противопоставление между витальным порывом поэзии и обычным описанием. Скорее всего, именно к этой особенности, а не к стремлению разрушить структуру языка, — который лишь одно из средств достижения стихийной чистоты — следует отнести исключительное влияние поэтического творчества Кандинского на посетителей Кабаре Вольтер — в первую очередь, на дадаистов и Хуго Балля.

Чтобы убедиться в этом последующем воздействии, нужно процитировать «Манифест неопластицизма» от апреля 1920 года, в котором мы читаем, за подписью Дусбурга, Мондриана и Кока, следующие высказывания:

«Для современного писателя ФОРМА БУДЕТ ИМЕТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

Да не опишет он никакого события.

Да не описывает он вообще ничего.

Но он будет писать.

Он заново создаст в слове собрание событий: конструктивное единство содержания и формы»[17].

Нужно также упомянуть Андре Бретона с его отказом от описательной литературы, обвиненной в излишней логичности и зависимости от внешнего. Ей Бретон противопоставляет поэзию, через которую осуществляется наша свобода и которая изменяет нас, заставляя испытывать сильные чувства: «Я хочу, чтобы человек молчал, когда он перестает чувствовать», — пишет Бретон в «Манифесте сюрреализма»[18].

Конец стихотворения «Холмы» загадочен. Он требует особого внимания: «Все это я видел сверху, и прошу также и Вас посмотреть тем же взглядом сверху».

Нас призывают «посмотреть сверху». Что это значит? Есть два указания, помогающие понять этот призыв. Первое отсылает к византийско-славянской традиции христианского образа и конструктивным смещениям, приводящим к изменению перспективы — вплоть до перспективы обратной. В данном контексте призыв к перемене взгляда не может нас удивить. Но гораздо важнее другое сближение, а именно намек на традиционную китайскую поэзию, с которой этот образ совпадает почти дословно. Так, мы можем прочесть стихи, родившиеся под пером поэта Ду Фу и посвященные Тайшань, одной из пяти великих гор Китая:

Как мне подняться на гору священную Тай,

В зелени скрывшей утесы древне́е Ци, Лу?

Дух красотой вознесен на вершине горы,

Свет отслоившей от тьмы, разделившей ян, инь.

Дышится легче среди кучевых облаков,

Буду расширенным взором отслеживать птиц.

Только достигну вершины, над пропастью встав,

Россыпь увижу холмов распростертых внизу*.

Чтобы увидеть мир как целое, поэт должен взойти на гору. Только с ее вершины открывается полнота созерцания. Это позволяет понять, почему, помимо всего остального, гора была священной.

Еще более таинственный призыв звучит в стихах Ван Чжихуаня:

Белое солнце катится вниз под гору;

Жёлтой Реки во́ды к морю стремятся.

Чтобы простор бескрайний открылся взору,

Ярусом выше нужно ещё подняться!**

Здесь, как и в стихотворении Кандинского, место, куда нас призывают подняться, остается неназванным.

Итак, первое стихотворение, открывающее сборник «Звуки», есть своего рода манифест. Путь открыт, средства определены, цель намечена: подняться на такую таинственную возвышенность, откуда можно будет научиться смотреть и видеть (целое). В то же время очевидно, что сама эта цель — лишь отправная точка.

Следующее стихотворение тоже посвящено взгляду: «Видеть» (Sehen). Видеть — это значит открыться свету, принять возможность скачков в неведомое, — и тогда может случиться все, что угодно:

Белый скачок за белым скачком.

И за этим белым скачком опять белый скачок.

И в этом белом скачке белый скачок. В каждом

белом скачке белый скачок.

Вот это-то и плохо, что ты не видишь мутное:

в мутном-то оно и сидит.

Отсюда всё и начинается […]

[…] Треснуло […]

Кандинский придавал такое значение этой теме и этому стихотворению, что сделал его эпиграфом к своей книге «Ступени».

Послание здесь заключается в том, что мы призваны смотреть — но особенным взглядом. Кандинский многое сообщает нам в этих стихах, но как всегда разрозненные элементы следует тщательно собрать воедино. В самом деле, в сборнике, помимо конкретного смысла каждого из стихотворений и иллюстраций к ним, есть и общий план, основанный на внутреннем единстве поэзии и графических образов, между словом и изображением. Рассмотрим линии схода между изображением, словом и сценическим проектом тотального искусства.

Основание для интерпретации

Чтобы понять эту совокупность, необходима путеводная нить, и здесь поможет та четкость и определенность, с которой сам Кандинский ставит свои творческие опыты и объясняет их. Многое из того, что действительно для живописи, соответствует и поэзии. Что говорит Кандинский о своем живописном творчестве?

В конце книги «О духовном в искусстве» он дает ключ к пониманию «новых симфонических композиций». Автор объясняет, что иллюстрации, данные в книге, подразделяются на три разных источника: импрессии, импровизации и композиции.

Первый — это «прямое впечатление от “внешней природы”, получающее выражение в рисуночно-живописной форме. Я называю эти картины импрессиями»[19].

Можно отметить точность Кандинского: «импрессия» подтверждена графически и живописно, автор ссылается на конкретные примеры. Мы уже видели, как одна и та же сила может подтолкнуть художника к разным средствам выражения. Следовательно, можно заключить, что для Кандинского живопись и поэзия имеют общий исток. Поэтому мы вправе предположить, что первый источник поэтического выражения для Кандинского тот же, что и для его графики и живописи: прямые впечатления от «внешней природы».

То же самое относится и ко второму источнику, связанному с внутренней природой. Это «главным образом, бессознательно, большею частью внезапно возникшие выражения процессов внутреннего характера, т. е. впечатлений от “внутренней природы” Этот вид я называю импровизациями»[20].

Найти место возникновения этого источника труднее, чем предыдущего. Кандинский говорит нам о «внутренней природе», о процессе, имеющем «внутренний характер» выражения «главным образом бессознательных процессов». Мы должны попытаться немного пояснить это.

То, что Кандинский называет «внутренней природой», имеет совершенно точное определение в книге «О духовном в искусстве», — это «сердечное познание» и «принцип внутренней необходимости». Но почему нужно было характеризовать эти проявления как «главным образом бессознательные»? И как же они (по большей части) «внезапно возникают» из «процессов внутреннего характера»?

Сны

Можно с уверенностью утверждать, что такое явление, как сны, имеет отношение к упомянутому процессу. Кандинский придавал снам огромное значение, считал их необходимым компонентом творческого процесса. Сам он так формулирует этот вопрос: «Художник-творец приходит в мир со сновидением в душе — сновидением, принадлежащим только ему. Его существование может быть оправдано лишь воплощением этого сна. Все его дары нужны лишь для достижения этой цели. Вот почему он неуступчив, вот почему он кажется строптивым, упрямо не поддается воздействиям. … Линия и цвет, с которыми он работает, суть инструменты, подвластные лишь сновидению, которое несет он в своей душе. … Когда он должен сверяться с природой для того, чтобы выразить себя, он не способен воспроизводить ее “с точностью”: исходя из внешних природных данных, бессознательно и неудержимо, он воссоздает внутреннюю природу. Он отражает не вещь, но дух этой вещи — таким, каким он предстал в его видении»[21].

Таким образом, в художнике-творце неразрывно присутствуют два элемента. Первый — это «внутренний мир, то есть идеал, мечта (сон) художника и зов сновидения, которое хочет воплотиться в реальность», и второй — «форма, нужная для того, чтобы быть в состоянии ответить на этот зов, и только на него, с помощью необходимых для воплощения инструментов: линии и цвета, зависящих от личного вдохновения»[22].

Сам Кандинский интенсивно проживает свои сны и напрямую использует их в графике и живописи. Есть два четких свидетельства в его воспоминаниях, когда он упоминает о своих детских годах, говоря о «мучительно-радостных часах внутреннего напряжения, внутренних сотрясений, неясного стремления, требующего повелительно чего-то еще неопределенного, днем сжимающего сердце и делающего дыхание поверхностным, наполняющего душу беспокойством, а ночью вводящего в мир фантастических снов, полных и ужаса, и счастья. Как многие дети и юноши, — говорит он, — я пробовал писать стихи, которые после порвал. Я вспоминаю, что рисование положило этому конец, оно заставило меня жить вне времени и вне пространства, так что я потерял ощущение себя самого»[23].

Этот текст устанавливает связь между фантастическими сновидениями, полными страха и радости, часами бодрствования, когда он переживает внутренние сотрясения, и теми неясными стремлениям, которые сродни «тоске по небесам», упоминающейся в описании колокольни Ивана Великого.

Но есть и нечто большее. Сновидение и даже болезненный бред — это ключ к картине, которую Кандинский представляет в книге «О духовном в искусстве» как пример «третьего источника»; речь идет о «Композиции II»[24].

Что же представляет собою третий источник? После определения импрессий и импровизаций, Кандинский сразу же указывает на него, и это оказывается как раз Композиция: «Выражения, создающиеся весьма сходным образом [как и импровизации], но исключительно медленно складывающиеся во мне; они долго и почти педантически изучаются и вырабатываются мною по первым наброскам. Картины этого рода я называю “композициями”. Здесь преобладающую роль играет разум, сознание, намеренность, целесообразность. Но решающее значение придается всегда не расчету, а чувству». И Кандинский добавляет еще одно замечание: «Терпеливый читатель этой книги увидит, какие бессознательные или сознательные конструкции всех трех видов лежат в основе моих картин»[25].

Тесная связь, взаимопроникновение между сознательным и бессознательным характеризует общее течение творческого процесса, и мы с вами (терпеливые читатели) оказываемся способны отличить одно от другого. Кандинский делится с нами своим опытом в форме воспоминаний, говоря о своем преклонении (употребляет слово в религиозном смысле) перед Композицией: «С самого начала уже одно слово “Композиция” звучало для меня как молитва. Оно наполняло душу благоговением»[26].

И в русской версии своего текста художник уточняет: «В неясных мечтах неуловимыми обрывками рисовалось передо мною подчас что-то неопределенное, временами пугавшее меня своей смелостью. Иногда мне снились стройные картины, оставлявшие по себе при пробуждении только неясный след несущественных подробностей. Раз в жару тифа я видел с большой ясностью целую картину, которая, однако, как-то рассыпалась во мне, когда я выздоровел. Через несколько лет, в разные промежутки я написал “Приезд купцов”, потом “Пеструю жизнь” и, наконец, через много лет в “Композиции II” мне удалось выразить самое существенное этого бредового видения, что я сознал, однако, лишь недавно»[27].

Кандинский и традиция пророков-визионеров

Сновидения и даже болезненный бред служили Кандинскому, питая его графическое и живописное творчество. Кандинский понимает важность бессознательных процессов, он использует их как художник, оставаясь в этом смысле в согласии с иудео-христианской традицией, связанной его поисками мессианского искусства.

Библейский Бог является пророкам во сне. Он являлся Авимелеху, чтобы помешать ему уйти с Сарой, женой Авраама. Он являлся Иакову в Вефиле и обещал ему и его потомству обетованную землю и свою защиту. Это сон-видение. Величественная картина разворачивается перед взором патриарха: «И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Быт 28:12). Иосиф также наделен сновидческим даром: сны о снопах и звездах (Быт 37:5) и сны в целом могут иметь смысл, толкование которого принесло Иосифу покровительство фараона, потому что этот дар есть свидетельство, что носитель его — человек Божий (Быт. 30:8, 31:1–7, 17).

Великие пророки тоже удостаивались видений, внезапных и необъяснимых откровений. Например, Иезекииль: «И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре, отверзлись небеса, и я видел видения Божии» (Иез 1:1). Или Даниил, который «видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела» (Дан 7:1). И также Захария: «В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, — это месяц Шеват, — во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку: видел я ночью: вот, муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые…» (Зах 1:7,8). В начале Откровения, продиктованного св. Иоанну: «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел» (Откр 1:1,2).

Пророческая традиция — это традиция приятия и открытости навстречу богодухновенным видениям. Бог обращается к человеку из самой сокровенной его сердцевины. Дом Бога — на глубине человеческого духа, Он может властвовать над снами, тогда его премудрость побеждает ложную мудрость внешнего мира. В византийско-славянском мире существует традиция апологии безумия, основанная на пророческом образе Самого Христа, воплотившегося Бога, который «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись по виду подобным телу смирения нашего, чтобы и нас сделать подобными образу славы Своей» (Божественная литургия св. Василия Великого, тайная молитва священника).

Апостол Павел пишет: «Мы безумны Христа ради» (1 Кор 4:10). В России и по сей день существуют мистики, отвергающие общепринятый взгляд на мир, отрицающие внешние моральные ценности и придающие особое значение безумию ради подражания Христу, который никогда не поступал так, как от него ожидали. «Безумцев во Христе» по-русски называют юродивыми, знаменитейшим из них был святой Василий Блаженный, которому посвящен причудливый собор, находящейся на Красной площади в Москве, — и это святой покровитель Василия Кандинского[28].

Федотов так объясняет связь между безумством во Христе и пророческим даром: «Дар пророчества приписывается почти всем юродивым. Прозрение духовных очей, высший разум и смысл являются наградой за попрание человеческого разума, подобно тому, как дар исцелений почти всегда связан с аскезой тела, властью над материей собственной плоти»[29].

Бессознательное, бред или сновидение обретают для Кандинского эсхатологическую ценность, которая в перспективе иудео-христианства и в особенности в православии дает возможность выхода за пределы человеческого разума. Следовательно, мы понимаем, что значительная часть художественного творчества основана на слушании этого таинственного голоса, соединяющего нас с сущностью вещей, рождается из сновидений. Можно считать доказанным, что схема, предложенная Кандинским для классификации его живописных работ (импрессии, импровизации и композиции), также приложима и к его литературному творчеству.

Поэтические творения Кандинского можно подразделить на три разновидности. Во-первых, можно выделить серию наблюдений над жизненными явлениями, порою самыми простыми, когда Кандинский в легком словесном эскизе, в нескольких строфах, описывает какой-то один аспект явлений внешнего мира, — это импрессии. Далее, мы можем безошибочно определить вдохновенные видения, возникающие либо в бреду, либо во сне: импровизации. Иногда это обычные сны, воспроизведенные с большой тщательностью. Наконец, в отдельных стихотворениях и особенно в театральных пьесах мы имеем дело с композициями.

Заметим, что логическая стройность снов у Кандинского, как и в традиции пророков, основывается не на случайностях онтогенеза, к чему сводится их анализ по Фрейду, и они не поддаются психоаналитической интерпретации по двум основным причинам. С одной стороны, для мистика сон рассматривается как возможность выхода к духовному познанию, к вдохновенному видению и, следовательно, представляет собой место встречи с божественной сущностью, место явления Духа Святого. С другой стороны, многие пророческие сны является видениями как таковыми, а, следовательно, образами, которые по сути своей несводимы к словесному выражению (хотя, за неимением лучшего, их часто пытаются пересказывать словами) и выходят за пределы аналитического поля фрейдизма, по сути своей основанного на обработке словесного материала[30].

Добавим, и это будет важным замечанием, что Кандинский даже в слове тяготеет к визуальному образу (в этом он сохраняет близость к китайской традиции). Это проявляется в почти повсеместном присутствии цвета. Все стихи Кандинского основаны на цвете, и это сразу бросается в глаза. Но есть и нечто другое, а именно — размещение в пространстве.

Возьмем, к примеру, поразительное стихотворение 1939 года, озаглавленное «Глухой, который слышит», где Кандинский использует очень смелые, но полностью соответствующие его идеям сравнения между письмом, слухом и зрением в своем оригинальном, и вместе с тем в совершенно китайском стиле:

Как должен я рассказать эту историю?

Она очень проста. Вот почему она так сложна.

Простота — вот что трудно.

Самое простое всегда будет самым сложным,

И наоборот.

Если я говорю вам: на обочине этой дороги лежит маленький

камень.

Что вы скажете — это просто или сложно?

И как вы думаете, что увеличивает простоту сложности

Если я вам говорю: маленький камень лежит на обочине большой

дороги?

У меня есть свое мнение.

Самое простое и самое сложное можно было бы выразить так:

ДОРОГА-КАМЕНЬ (и через несколько секунд) БОЛЬШОЕ-МАЛОЕ.

Вот импрессионизм духа.

Повторите еще раз (одного довольно)

ДОРОГА-КАМЕНЬ (семь секунд) БОЛЬШОЕ-МАЛОЕ.

Простота обнимает сложность.

И наоборот.

Нужно просто уметь слушать.

Остановитесь на миг у большой дороги и взгляните на малый

камень.

Смотрите ушами.

Глухой поймет еще лучше.

Композиция, мессианское зрение и сдвиг в видимом

Итак, существует близкое родство между графико-живописным и поэтическим самовыражением Кандинского, и мы видим, что источники здесь совпадают и что они характеризуются в первую очередь двойной принадлежностью к сознательным и бессознательным процессам, связывая таким образом внешнюю природу с внутренней. Художник подтверждает это родство, когда в 1938 году пишет по поводу «Звуков»: «Это был небольшой пример синтеза. Я сочинил стихотворения и “украсил” их многочисленными цветными и черно-белыми гравюрами на дереве. … В этих … гравюрах и стихах прослеживаются следы моего развития от “фигуративного” к “абстрактному” (к “конкретному”, согласно моей терминологии, — более точной и более выразительной, чем общепринятая — так, по крайней мере, кажется мне самому)»[31].

Благодаря этому тексту мы можем понять, что сущность абстракции (или конкретного искусства — согласно термину, который в то время он предпочитал) не есть формальная характеристика, более или менее связанная с фигуративностью, но обозначение внутренней реальности, и вследствие этого, в итоге, абстрактное искусство может иметь пророческий смысл.

Сущностное и исключительное свойство композиции заключается в том, что она сознательно делается пространством мессианского созидания. Композиция в этом смысле есть место встречи между внутренним и внешним зрением, место, в котором естественным образом связываются области внутреннего и внешнего. Это место, где становится возможным воссоздать пророческие видения, это место, где проявляется визионерство пророков. Понятно то уважение, которое испытывает Кандинский к такому типу изображений, которые зачастую являются образцовыми в своем совершенстве, потому что ком-позиция означает объединение частей в единое Целое, то есть нахождение высшего смысла там, где обычный человеческий опыт видит лишь разрозненные и неорганизованные явления.

Благодаря композиции проявляется нечто крайне важное, относящееся к визионерскому плану видения, некий сдвиг, переход от материального зрения к духовному. Понятие сдвига — это откровение в образном строе. Изображение раскрывает двойственный характер реальности, которая не есть противостояние между материальным и духовным, но явленная в образе встреча между миром видимостей и миром смысла.

Эта способность к обратимости, которая присуща изображению, не существует в словесном плане, потому что слово, хотим мы этого или нет, связано с реальностью иначе, чем изображение. Мы знаем, что назвать вещь — это значит условным образом соотнести с ней условную же совокупность звуков, которая не имеет ничего общего с природой этой вещи. Миф о едином священном языке прошлого — это всего лишь напоминание о вавилонском столпотворении, и те крупицы мудрости, которые можно извлечь из этимологического анализа великих «изначальных» языков, все же слишком отмечены человеческой мыслью — путь даже они отражают единство разумной жизни.

Для слова способность к обратимости была бы лишь недостатком, именно потому, что оно не связано с реальностью органической связью. Изображение же использует свою связь с реальностью, но не путем простой имитации. Речь идет об особых, исключительных связях — о внутреннем порядке изображения.

Природа изображения может обнаруживать природу реальности. Изображение, которое можно рассматривать как обратимое, или изображение со сдвигом указывает на двойственности реальности. Оно помогает подступиться к этой двойственности.

Роль слова в творчестве Кандинского

Итак, слово не может играть ту же роль, что изображение, и тогда встает вопрос, как с точностью определить место поэзии и сценографии в творчестве Кандинского и почему вообще у него возникла необходимость писать?

Первое замечание будет чисто техническим. Кандинский прежде всего творец, занимающийся уникальной практикой и полностью отдающий отчет в ее оригинальности и перспективах. В этом смысле словесное выражение для него — методическая необходимость. Это проявилось в самой структуре «текста художника», в «Ступенях», где порядок изложения фактов не зависит от реальной хронологии событий, но следует внутренней логике его художественных открытий[32]. Литературное творчество для Кандинского — это также способ ведения полемики, общения с единомышленниками, объяснения своих идей и демонстрации теории. Но есть в нем и нечто большее. В потоке творческих экспериментов и практик, в лихорадке поиска он вынужден почти ежедневно фиксировать каждый элемент своих открытий. И ему нравится форма заметки. Нередко заметка предшествует пластическому решению или сопровождает его. Она имеет ценность и как способ литературного выражения, и как «бортовой журнал».

В этом причина создания большинства стихотворений. Это своего рода переходный этап к изображению, но одновременно и бережное запечатление всего, что привлекло его внимание, — и пережитого опыта, и душевных откликов (резонансов), которые становятся вехами на пути художника.

Второе замечание касается того, что слово — это речь. Многие стихи Кандинского написаны в форме диалога. В них действуют существа, которым есть что сказать нам. Их высказывания имеют ценность. Пророческий дар не только визионерский, он еще и словесный: предвидения, предсказания, заклинания или пророчества, — слово всегда имеет функцию определения или наименования. Традиционные русские или китайские изображения (две наиболее близкие Кандинскому традиции) сопровождаются подписями. Изображение рассказывает.

И в иконописи, и в традиционной китайской живописи употребляется слово «письмо». Картина буквально пишется (xie) в Китае. Византийский иконописец тоже пишет икону (γράφειν). Это специальные термины, и икона будет закончена в тот момент, когда нанесены все подписи и никак не раньше. В Китае живопись имеет тот же сакральный статус, как и икона, и украшена каллиграфией. Впрочем, в русском языке, как и в греческом и в китайском, рисовать красками — значит «писать»[33].

Все это указывает на комплементарный характер этих двух способов передачи традиции — изображения и письменности. Вот почему стихотворения «Звуков» сопровождаются картинками, а картинки дополнены стихами. Особый дух книги восходит скорее к этим двум традициям, нежели с модными тенденциями эпохи. Добавим, что эти иллюстрации не просто сопровождают стихи — они связаны с творческими поисками Кандинского в целом. Стихи — часть художественного эксперимента. Так, подборка стихотворений выстроена в определенном порядке, иллюстрации же помогают разделить стихи на три главные категории: импрессии, импровизации и композиции. Обычно техника гравюры на дереве способствует этому делению. За небольшим исключением, импрессии сопровождаются фигуративными гравюрами, а импровизации — абстрактными. Иллюстрации к композициям смешаны, а темы в них обычно разработаны более тщательно.

Кандинский оставил около шестидесяти стихотворений, среди них большинство импровизаций (около тридцати трех), сравнительно мало импрессий (четырнадцать) и около десяти композиций. Что касается импровизаций, мы можем выделить примерно двенадцать тщательно воспроизведенных сновидений[34].

Что же касается содержания, то оно подразделяется на основные тематики, находящиеся в поступательном развитии. Это развитие идет от простых наблюдений над жизнью до полного выхода за ее пределы, в откровение Судного дня. Центральная тема — это взгляд пророка, позволяющий увидеть двойной характер реальности. Это происходит благодаря преодолению речи (молчание, несказанное) и принятию своего пути (или перехода в иной мир), что служит мистическому откровению скрытого и в итоге спасению всего человечества. Грандиозные апокалиптические темы (всадники, гаснущее солнце, разрушение града земного, бичи Божии, вострубившие ангелы) встречаются как в текстах, так и в иллюстрациях.

По мере продвижения книги к ее кульминации, мы проходим путь навстречу великому Воскресению (Große Auferstehung). Бесспорно, этот образ — ключ к пониманию целого.

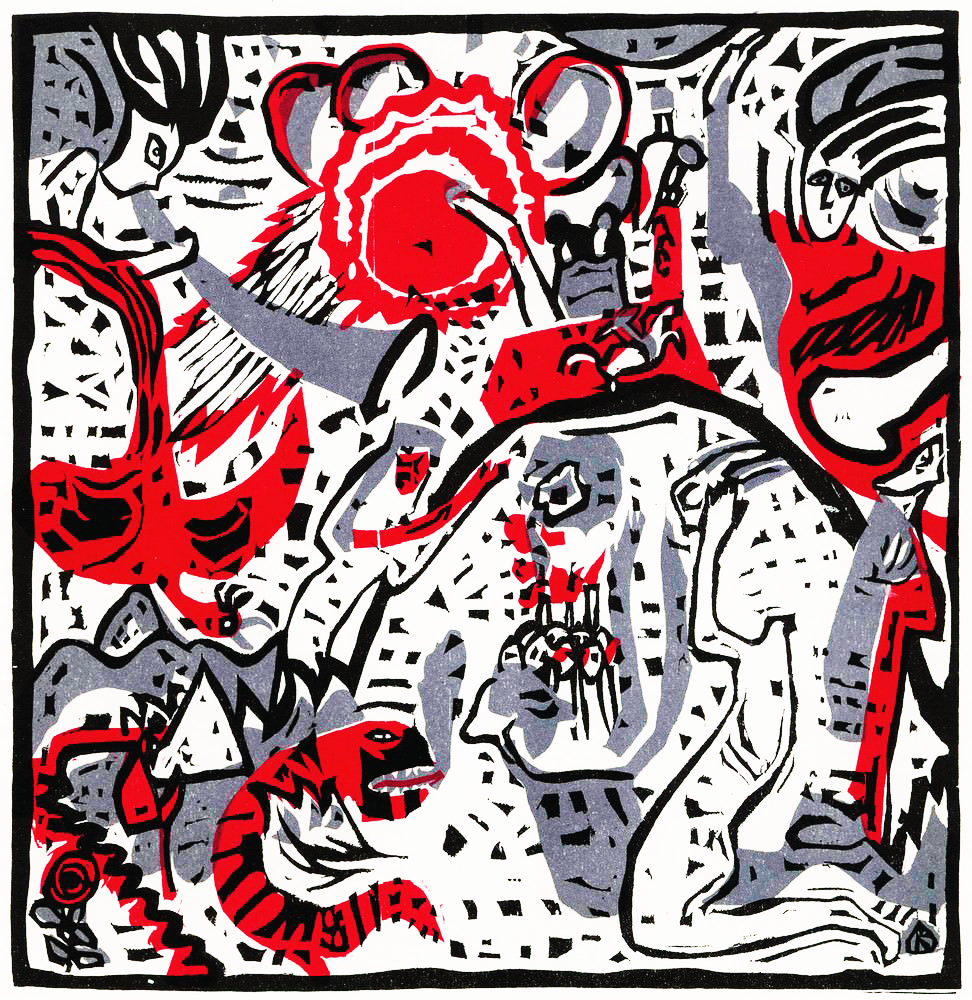

Образ, о котором идет речь — самый главный и завершенный в иудео-христианском мире, — конец времен, совпадающий с великим Откровением (Апокалипсисом). Гравюра Кандинского на самом деле является иконой. С первого взгляда узнается трубящий Ангел, гаснущее солнце, падение духовного града, река крови, Всадник, Ангел с пламенеющим мечом, собрание праведников, великий змей и Воскресение.

Василий Кандинский. Великое Воскресение (1911)

Изображение собирает воедино все эти элементы, большинство из которых рассеяны в разных стихотворениях и иллюстрациях, оно объединяет их в композицию, то есть обнаруживает смысл целого. Мы оказываемся теперь в состоянии исследовать смысл того, что дал нам опыт — как внешний, так и внутренний, и то, что мессианское откровение разворачивает перед нами благодаря изображению.

И тогда обретают смысл основные темы стихотворений: молчание и несказанное («Пестрый луг», «Салонный разговор», Viribus unitis), призыв к изменению взгляда («Холмы», «Видеть», «Колокол», «Песня», «Между волком и собакой», «Всегда вместе», «Глухой слышит»), настойчивое утверждение двойственного характера явлений («Холмы», «Почему», «Иной», «Выход», «Белая пена», «Позже», «Мел и сажа», «Листья», «Пестрый луг», «Всегда вместе», «Ergo», «Дно», «Предосторожность») или же предвестие откровения («Занавес», «Взгляд»). Есть место, откуда мы призваны смотреть на мир. Это место преодоления видимостей и ложных сущностей, преодоления наших границ. Создать такое место — цель композиции. Это место пророческого образа.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Статья представляет собой перевод Первой главы третьей части «Творческая практика Кандинского» книги Филиппа Серса «Кандинский. Философия абстрактного искусства. Живопись, поэзия, сценография». Перевод с французского Арины Кузнецовой.

Philippe Sers. Kandinsky. Philosophie de l’art abstrait. Peinture, poésie, scénographie. Нazan: Paris, 2016. P. 151–167.

[1] Кандинский В. Ступени. Текст художника. http://www.kandinsky-art.ru/library/isbrannie-trudy-po-teorii-iskusstva53.html

[2] Там же.

[3] Кандинский В. Мои гравюры на дереве. http://www.kandinsky-art.ru/library/isbrannie-trudy-po-teorii-iskusstva97.html

[4] «L’esprit poétique». Опубликовано в: «Cahiers du Journal des Poètes». Nº 10. 1933 (Статья Кандинского, не переведенная на русский язык. — Прим. перев.).

[5] Статья 1923 года «Абстрактный синтез на сцене».

[6] Схематическая программа Института художественной культуры по плану Кандинского: http://www.kandinsky-art.ru/library/isbrannie-trudy-po-teorii-iskusstva68.html

[7] Там же.

[8] Там же.

[9] Кандинский В. Абстрактный синтез на сцене.

[10] Кандинский В. О сценической композиции: http://www.kandinsky-art.ru/library/isbrannie-trudy-po-teorii-iskusstva47.html

[11] Там же.

[12] 27 мая 1914 года Хуго Балль пишет своей сестре: «Что касается новой идеи (экспрессионистского театра), то я намечаю издать книгу “Новый театр” к 1 октября вместе с Кандинским, Марком, Томасом фон Гартманом, Фокиным и фон Бехтеевым. Там мы развиваем идеи, которые хотели бы внести в художественный театр благодаря новым декорациям, новой музыке, новым костюмам и т. д. Мы намерены встретиться в июне на Кохельзее, чтобы все это организовать. Нам снова придется приостановить наши планы, касающиеся архитектуры. Совершенно новый театр. Новый фестивальный театр … если нам удастся опубликовать брошюру к 1 октября (издательство Пипер в Мюнхене), то мы создадим Международное общество современного искусства, посвященное не только театру, но также новой живописи, новой музыке, новому танцу» (см. Hugo Ball. Briefe 1911–1927. Zürich–Cologne, 1957. P. 29). Хуго Балль читал стихи Кандинского во время дадаистской вечеринки в Цюрихе, в Кабаре Вольтер. 7 апреля 1917 года там же он прочитал лекцию о Кандинском. В «Бегстве за пределы времени» он пишет: «В то время Мюнхен приютил художника, одно лишь присутствие которого превращало его в современнейший из городов Германии: Василия Кандинского. … Его больше всего волновало возрождение общества путем соединения всех средств и возможностей искусства. Нет ни одного художественного жанра, в какой бы его не заносило, и где бы он не намечал совершенно новых путей, невзирая на насмешки и издевательства. Слово, цвет и звук сосуществуют в нем в редкостной гармонии, и он умеет делать достоверными и естественными самые странные и возмутительные произведения. Его высшим стремлением является не столько создать произведения искусства, сколько представлять Искусство как таковое. Его цель — служить примером в каждом из проявлений искусства, разрушать условности и показывать, насколько молод еще мир — словно сейчас первый день творения. Мы не могли не встретиться — и я до сих пор сожалею о том, что нас разлучила война» (Hugo Ball. Die Flucht aus der Zeit, Lucerne, 1946). Он намеревается опубликовать труд, посвященный театру («Das neue Theater»). Мы видим, что не будет преувеличением рассматривать идеи Кандинского как один из основных источников дадаизма. Еще одно подтверждение я получил лично от Ганса Рихтера, одного из первых дадаистов, во время наших диалогов (см. Sur Dada. Essai sur l’esprérience dadaiste de l’image suivis des Entrentiens avec Hans Richter. Nîme, Jacqueline Chambon, 1997).

[13] Jean Arp. Kandinsky le poète, in: Max Bill. Wassily Kandinsky, Paris–Boston, 1951. P. 89–90.

[14] Подробное исследование условий этой публикации содержится в работе Ханса Конрада Ретеля: Hans Konrad Roethel. Kandinsky: Das graphische Werk. Cologne, 1970. P. 445.

[15] См. также: Valentine Marcadé. Le renouveau de l’art pictural russe, 1863–1914. Lausanne, 1971. Р. 221: «Начиная с 1912 года рождается новый жанр, когда в авторский текст включались иллюстрации, сделанные самими авторами или художниками. Как правило они были графически, формально связаны с текстом».

[16] «Холмы»

Множество холмов всех цветов, которые только возможно себе представить, насколько хватит охоты. И все разных величин, но всегда одинаковой формы, т. е. одной и той же: внизу холм толст, вздут по бокам, плоскокругл наверху. Значит, простые, обыкновенные холмы, как каждый их мыслит и никогда не видит.

Между холмами извивается узкая тропинка обыкновенного белого цвета, не ударяющего ни в холод, ни в тепло, ни в синеву, ни в желтизну.

Одетый в длинную, закрывающую даже пятки, черную одежду, идет по этой тропинке человек. Его лицо бледно, но на щеках два красных пятна. Также красны и губы. Он бьет в большой привешенный к нему барабан.

Очень потешно идет человек. Иногда он бежит и бьет лихорадочно, бестолково в свой барабан. Иногда он идет тихо, может быть, погруженный в свои думы, и бьет в свой барабан механически в растянутом темпе: раз… раз… раз… раз… Иногда он совсем останавливается и бьет в свой барабан, как игрушечный белошерстный мягкий зайчик, которого мы все так любим. Но эти остановки длятся недолго. Вот уже опять бежит человек и опять бьет лихорадочно-бестолково в свой барабан.

Как основательно измучен лежит он черный, вытянутый во всю длину на белой тропинке, между холмами всех цветов. Его барабан лежит около него, а также и обе барабанные палки.

Он встанет. Уж он снова побежит.

Все это я видел сверху и прошу также и Вас взглянуть тем же взглядом сверху.

<1908–1911>

[17] De Stijl, III, 6, 1920. P. 54.

[18] Андре Бретон. Манифест сюрреализма 1924 года: http://www.staratel.com/pictures/surreal/manifest.htm

* Пер. А. Альчук. В кн.: Ду Фу. М., ОГИ. 2012. С. 241.

** Пер. Б. Мещерякова.

[19] Кандинский В. О духовном в искусстве.

[20] Там же.

[21] «De l’artiste» (Om Konstnären), préface au catalogue de l’exposition consacrée à Gabriele Münter au Gummesons Konsthandel de Stockholm en 1916.

[22] Там же.

[23] Кандинский В. Ступени. Текст художника.

[24] Всего Кандинский написал десять Композиций. Здесь речь идет о второй. Созданная зимой 1909–1910 года, эта картина была, к сожалению, уничтожена во время Второй мировой войны, в личном каталоге Кандинского она была озаглавлена «Felsen» («Скалы»). Сохранилась одна фотография и несколько подготовительных эскизов, один из них, наиболее завершенный, находится в музее Гугенхайма в Нью-Йорке, одна акварель в Городской галерее в доме Ленбаха в Мюнхене, и она гравюра на дереве, использованная в книге «Звуки».

[25] Кандинский В. О духовном в искусстве.

[26] Kandinsky Vassili. Regards sur le passé.

[27] Кандинский В. Ступени. Текст художника.

[28] См. также: Irina Goraïnoff. Les fols en Christ dans la tradition orthodoxe. Paris, Desclée de Brouwer, 1983. P. 96–101 et passim.

[29] Федотов Г. Святые Древней Руси.

[30] Фрейд в этом направлении заходит очень далеко. В 1905 году он пишет в статье «О психотерапии»: «Таковым средством является прежде всего слово, и слова суть основные инструменты лечения психики. Профан возможно сочтет почти немыслимым, что патологические нарушения в жизнедеятельности тела или души могут быть устранены с помощью “простого” слова врача. Он может подумать, что его заставляют верить в колдовство. В каком-то смысле он будет не так уж далек от истины; наши повседневные речи суть не что иное, как потерявшая свою силу магия. Будет необходимо, тем не менее, решиться на долгий окольный путь, чтобы заставить понять, каким образом действует наука, чтобы хотя бы отчасти вернуть слову его магическую силу прошлого» (курсив наш). Цитируя это удивительное высказывание Фрейда, Йосеф Хаим Йерушалми в своей речи «Заслуги Зигмунда Фрейда», прочитанной 16 апреля 1991 года в Нью-Йоркском институте психоанализа, скажет о «радикальном подозрении, с которым психоанализ относится к слову», потому что в итоге все покоится на словесной основе, состоящей из рассказов пациента, слов аналитика, из конструкции (или реконструкции) истории пациента и, наконец, из описания конкретного случая. Yosef Hayim Yerushalmi. Le Moïse de Freud et le Moïse de Schönberg, in: Le Débat, Nº 73, janvier–février 1993. P. 39–55.

[31] Кандинский В. Мои гравюры на дереве.

[32] Жан-Поль Буйон в своем издании «Ступеней» восстанавливает в предисловии хронологию событий, которая, как мы можем убедиться, весьма отличается от порядка изложения в тексте, что и подтверждает нашу мысль, высказанную выше. Но далее, в анализе, с которым нам трудно согласиться, он объясняет причину нарушения «исторического» порядка просто желанием скрыть правду «с помощью метафор», — мысль, ставшая ключевой в «идеологическом» прочтении «Ступеней», предлагаемом Ж.-П. Буйоном. Литературная модель, с которой он соотносится — это образ художника Эльстира у Пруста. Рассуждать таким образом — значит игнорировать факт, что для Кандинского «цветное существо» ни в коем случае не метафора, но духовное открытие (отнюдь не идеализация), и что истина «Ступеней» заключена именно в том, что книга представляет собой прежде всего свидетельство о духовном опыте, и основной интерес Кандинского заключается вовсе не в литературном самовыражении, хотя книга и написана прекрасным языком.

[33] Ср. фр. глагол peindre, который дословно переводится как «красить». — Прим. перев. См. Об этом: Jean-Claude Marcadé. Introduction à la question ‘Écrit et Art’, in: L’Écrit et l’Art I, Le Nouveau Musée / Institut d’Art Contemporain, Villeurbanne, 1993. P. 16.

[34] Вот стихи, являющиеся пересказами снов: «Клетка» (Käfig), «Неизменный» (Unverändert), «Гобой» (Hoboe), «Нет» (Nicht), «Звуки» (Klänge), «В лесу» (Im Wald), «Гимн» (Hymnus), «Приключение» (Abenteuer), «Башня» (Der Turm), «Взгляд и молния» (Blick und Blitz), «Мягкое» (Das Weiche), «И конец?» (Et la fin?) (последнее стихотворение написано на французском).

© Филипп Серс, 2016

© А. Б. Кузнецова, 2016