3,138 просмотров за всё время, 1 просмотров сегодня

Дореволюционная пыльная папка на трех шнурках, автографы и машинописные рукописи, письма, самиздатский журнал, или, как сказали бы сегодня, фанзин, вырезки из газет – такую форму зачастую и принимает вполне традиционный архив. Тот, что передо мной, – живые страницы яркой, самобытной, где-то скандальной, где-то уже большой и признанной Истории искусства и культуры Ленинграда / Петербурга конца 80-х – начала 90-х годов. Именно тогда и родилось, – здесь слово «род» задает контекст и тон, – «Общество философии и искусства “Новая архаика”», собравшее вокруг себя целую плеяду талантливых интеллектуалов и деятелей культуры своего времени. В этом месте приведу в качестве цитаты небольшой пассаж-самопредставление, дабы не попадать в тиски репрезентации, почти всегда скрадывающей нечто от оригинала:

Дореволюционная пыльная папка на трех шнурках, автографы и машинописные рукописи, письма, самиздатский журнал, или, как сказали бы сегодня, фанзин, вырезки из газет – такую форму зачастую и принимает вполне традиционный архив. Тот, что передо мной, – живые страницы яркой, самобытной, где-то скандальной, где-то уже большой и признанной Истории искусства и культуры Ленинграда / Петербурга конца 80-х – начала 90-х годов. Именно тогда и родилось, – здесь слово «род» задает контекст и тон, – «Общество философии и искусства “Новая архаика”», собравшее вокруг себя целую плеяду талантливых интеллектуалов и деятелей культуры своего времени. В этом месте приведу в качестве цитаты небольшой пассаж-самопредставление, дабы не попадать в тиски репрезентации, почти всегда скрадывающей нечто от оригинала:

Общество философии и искусства «Новая архаика» было создано в 1989 году на основе теоретико-практического семинара, организованного философом, арт-критиком и куратором Валерием Савчуком, руководителем группы-лаборатории «ДО-ТЕАТР», режиссером и актером Евгением Козловым, видеорежиссером и художником Вадимом Драпкиным, историком античности Любовью Кулаковой, актером и психологом Владимиром Бойковым, а также танатологом, поэтом и философом Андреем Демичевым. Исследовательская работа, начавшаяся весной 1989 г. с изучения проявлений в современной жизни архаического сознания и древних мифов, действенности ритуалов и праздников, привела участников семинара к гипотезе новой исторической эпохи, которая идет на смену постмодернизму. Эпоха, мировоззрение и мироощущение, которое она заявляет собой, была названа «Новой архаикой» (Валерий Савчук).

В целом для «Новой архаики» характерны многие отличительные признаки самодостаточной художественной/интеллектуальной группы: манифесты, оригинальная эстетическая и теоретическая программа, осмысление своего места и задач в культуре, документация событий. Стоит также обратить внимание на подчеркнуто коллективный характер рефлексии, что в целом формировало опыт подлинно-общинной (не отсюда ли в названии – «общество»?) взаимосвязи между участниками группы, в противовес, например, по-модернистски диктаторским, центрированным на фигуре лидера, сюрреалистам или ситуационистам. Подобное соответствие предмету своих штудий проявляется и на уровне письма: язык и стиль тяготеют скорее к поэтической, нежели философско-научной форме выражения. Иными словами, чтобы приблизиться к пониманию мифопоэтического мышления, следует принять нечто от него самого.

В этих коротких размышлениях мне бы хотелось попытаться подступиться к вопросу о том, как архаическое вообще возможно в опыте современности? И, соответственно, – какова природа этой современности? Таким образом, речь идет не о традиционалистском откате в историю, и не о «раскапывании» неких праначал, первоистоков культуры, нации, этноса – так время предстает классически линейно, – а, скорее, о том, что некоторые исторически глубинные бессознательные структуры оказались вытолкнуты на поверхность актуального бытия под натиском цивилизации (насилия) и её технологий (опять же – насилия), обнаружили свое присутствие в настоящем, подключились к современности по принципу конъюнкции. «Со-временность», или же «кон-темпоральность», считывается, разворачивается в модусе именно присоединения, констелляции различных временных пластов. И пафос на преодоление – весьма поспешное, без спора – постмодерна, говорит, скорее, об усталости от релятивизма последнего, но целиком и полностью является его же порождением. Постмодернизм и сделал возможным подобное понимание времени, развенчав модернистский миф о прогрессе, развитии, бесконечном обновлении, модерности.

Обессиленный Ангел истории пал. Шквал прогресса свирепствует по-прежнему, но теперь он лишен Свидетеля. Поэтому и начали раздаваться голоса об ответственности, заботе о мироздании, о возможности жизни «на руинах капитализма» (Анна Цзин), и, наконец, – о «переизобретении будущего» (Клэр Бишоп).

Интеллектуалы XX – XXI веков прочно усвоили одну вещь: самые оригинальные и революционные идеи возникают лишь в определенных социально-культурных условиях: прорыв в мышлении возможен только на разорванном полотне истории, на сломе эпох. И теперь всякий новый авангард требует временной складки, пограничного состояния, а иногда – катастрофы. Отсюда принятые точки отсчета «новых эпох» и периодизаций: fin de siècle, две Мировые войны и Холокост, Май 1968 года, падение Берлинской стены и распад Советского Союза, 11 сентября 2001 года; модерн и постмодерн, к которым сегодня добавились гипер- и метамодерн. Каждое актуальное культурное течение последних ста лет так или иначе связывалось с одним из этих событий, осмысливало себя в категориях «разрыва». И таким же образом стало частью уже большой истории, параграфом в учебнике или секцией в музее.

1991 год Эрик Хобсбаум назвал окончанием «короткого 20 века». Несомненно, как и любое переломное время, рубеж 80-х-90-х годов не мог не вызывать к жизни различные рефлексии по поводу того, что ожидает нас в будущем, и попытки подведения итогов эпохи прошедшей. «Новая архаика» здесь, безусловно, отражает дух своего времени. Однако интуиции группы оказались настолько значимыми, что выдержали еще три десятилетия культурных сдвигов, в условиях прогрессирующего с нечеловеческой силой ускорения времени. Так, сегодня вновь и вновь «новоархаический» дискурс выходит на первый план в разговорах об актуальном технологическом режиме современной цивилизации.

***

Древнегреческие «архэ» (ἀρχή) и «архив» (ἄρχω) родственные и близкие по смыслу слова. Это не просто «первоначало», но некое изначальное «правило», «регулирующий принцип» – смысловые уровни, утраченные в последствии и трансформировавшиеся в понятие «архаики», которое стало обозначать нечто «древнее» или относящееся к «древности». В целом термин «архаика» является базовым для дискурса антропологии и позволяет описывать те исторические и современные общности, что соответствуют первобытному дописьменному типу и уровню развития культуры. Однако уже Леви-Стросс начинает говорить о «псевдоархаике», подразумевая под этим лишь то, что так называемые «архаические» общества, сохранившиеся до настоящего момента, в процессе своего исторического развития могли претерпеть весьма значительные изменения, причем не только в направлении прогресса, но и упадка. И поэтому мы не можем сущностно сказать ничего о «подлинной» древности, напрямую для нас она недоступна. Мы всегда имеем дело только с настоящим. Но при этом настоящее структурно организовано таким образом, что несет в себе некие следы, отметины, шрамы прошлого. Рана обнаруживает себя в форме нехватки, утраты или вытеснения.

Таким образом, когда мы говорим о возвращении архаического, то предполагаем не возвращение в историю и истории, но в опыт и к опыту. И только сам опыт особым образом задает вопрос о переживании и осознании времени.

В текстах «новоархаиков» обнаруживаем два, казалось бы, разноплановых сценария:

– Новая архаика уже случилась / или вот-вот грядет, – это актуальный период, сменяющий эпоху постмодерна.

– Новоархаический опыт требует «культивации», «сознательного хода к возрождению единого знания, к собиранию в единство»[1], то есть определенной стратегии, праксиса, конкретных усилий.

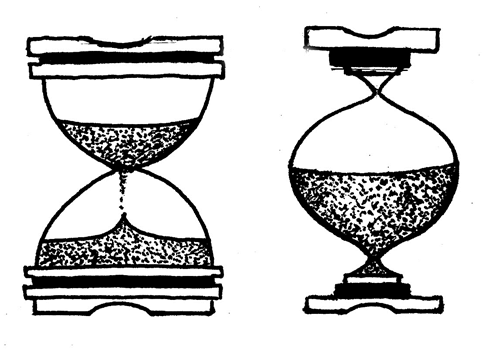

Образ реки в качестве метафоры времени, возникший еще в мифопоэтических формах познания мира, в западной культуре восходит как минимум к Гераклиту. «Все течет, все меняется», «В одну реку нельзя войти дважды», – эти высказывания «темного» философа принято, хотя и не совсем верно, трактовать в рамках философии потока: действительность изменчива, время неминуемо движется в одном направлении, и повернуть его вспять нет никакой возможности. Однако буддист прочитал бы этот образ иначе: меняется не только мир, но, прежде всего, меняюсь Я сам. Мое Я (которое уже не самотождественно) соответствует изменчивому миру, становится частью потока жизни. Человек и время находятся в совершенной гармонии друг с другом. Поэтому правильнее будет так: человек-во-времени (своей жизни). Здесь буддистские представления, безусловно, перекликаются с представлением о времени архаическом. Получается, что не время-река безвозвратно убывает перед взором медитирующего на берегу – уже почти в картезианском духе – Гераклита, а сам человек погружается в симультанность времени. Не мыслит время абстрактно, отдельно от себя, но переживает его как Событие (и, безусловно, со-бытие). Отсюда известная буддийская полушутка: «Мыслю, следовательно не существую». Данная модель времени отражена В. Савчуком в проницательном образе «Часов, которые показывают настоящее время»[2].

Традиционные часы (слева) vs Часы, которые показывают настоящее время (справа)

Однако в традиции западной метафизики мы видим следующую картину: за Логосом Гераклита уже стоит запущенный изобретением линейного письма процесс отчуждения от действительности. Для устранения дисбаланса человечество изобретает Историю и само становится субъектом этой Истории, которая, в свою очередь, представляет собой механизм, дающий иллюзию остановки времени. Подобный жест находим и у Платона, пытавшегося остановить мировой процесс через познание вечных и неизменных идей. Одним словом, большой исторический нарратив западной цивилизации есть череда бесконечных попыток остановить ход времени, структурировать поток событий, дабы преодолеть несоответствие изменчивости мира – инертности человека, возникшей в процессе восхождения рацио. Вилем Флюссер в своем «антропологическом четырехугольнике» (пятиугольник у Дитмара Кампера) наглядно представил его как исторический регресс, в ходе которого происходит постепенная редукция от пространства к точке, от тела к времени, от чувства к вычислению, а трехмерное пространство превращается в нуль-пространство[3].

Современная ситуация складывается таким парадоксальным образом, что на очередном витке культурного развития – прежде представлявшего собой лишь процесс тотального абстрагирования, отчуждения человека от действительности – происходит обратное. Постмодернистское освобождение знака, его десубстантивация, сделали возможным то, что Ролан Барт определял как «снятие культуры». Подобно тому, как в эпоху античности происходило «снятие природы», когда человек буквально выступил за пределы природного, создав метаязык для его описания, сегодня стала возможна и приостановка культуры. То есть останавливается мимесис, который и производит культуру как «вторую природу», открывается свободное пространство для возвращения в опыт природного, а следовательно – и телесного, во всей полноте чувственных конфигураций.

Вернемся к образу архива. Если классический архив выступает здесь одним из инструментов «приручения» времени, и вместе с тем формой его организации, то современный архив – динамичный, находящийся в непрестанном потоке трансформаций, и связывается он с развитием и становлением цифровой и медиареальности.

В авторитетной статье под названием «Архивный импульс» видный теоретик современного искусства Хэл Фостер рассматривает произведения художников, работающих с архивом как формой художественного высказывания. Однако архив для них, не инструмент консервации, остановки времени, подобно экспозиции классического музея, а медиум, который используется в духе переприсваивания, «высвобождения» (Detournement у Ги Дебора) с целью деконструкции исторически заданного порядка культуры. Ризоматическая, разветвленная структура архива у художников вроде Томаса Хиршхорна и Таситы Дин обнаруживает внутри него самого потенциал к неограниченным трансформациям, мутациям и трансгрессиям. Архив становится подвижным, со-ответственным течению времени, но вместе с тем – особым образом задающим такую же подвижную систему координат для ориентирования внутри этого потока.

Таковым предстает новый (цифровой) архив – динамичный, пребывающий в потоке бесконечных изменений и превращений. Обратим внимание хотя бы на такою деталь: любой цифровой файл имеет два временных атрибута: дату создания и дату изменения (т. е. речь идет о потенциально открытой структуре). Подобный «архив» позволяет, с одной стороны, двигаться вместе с общим потоком, не подвергаясь его травмирующему воздействию, делает нас самих – посредством оцифровывания наших жизней – текучими, пластичными. С другой стороны, формирует особую модель темпоральности, которая в рамках общего движения времени делает возможной со-присутствие различных временных пластов в настоящем.

Как отмечает Джонатан Крэри, уже «в XIX веке видение было неразрывно связано с мимолетностью – то есть с новыми темпоральностями, скоростями, опытом постоянного движения и устаревания, новой плотностью и седиментацией структуры визуальной памяти»[4]. Поэтому здесь кроется и некая угроза, о которой читаем в другом манифесте «Новой Архаики»: «Одной из основных проблем современности Новые Архаики считают проблему адаптации, т. е. проблему со-ответствия человека ежемгновенно меняющемуся миру» (Экспериментальная лаборатория АРХЭ). Для того и требуются те самые практики «культивации» архаического, особые формы саморегуляции, восстановления территории тела, его чувственной сборки. Стоит тем не менее предположить, что сам технологический режим современности и создает адекватные этим целям инструменты, важно лишь то, насколько рефлексивно мы подходим к этим вещам. Новоархаическое мышление, таким образом, – мышление со-ответствия настоящему, данному не как репрезентация, а в форме полнокровного присутствия, это забота о мире и доверие к нему.

Примечания

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проекта № 19-011-31418 «Политика формирования доверия в эпоху фейка».

[1] Савчук В. В. Кровь и культура. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1995. С. 9.

[2] Там же.

[3] Кампер Д. Тело. Насилие. Боль: Сборник статей. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2010. С. 78.

[4] Крэри Дж. Техники наблюдателя. Видение и современность в XIX веке. М., 2014. С. 37.

© А. А. Кириллов, 2019