6,793 просмотров за всё время, 1 просмотров сегодня

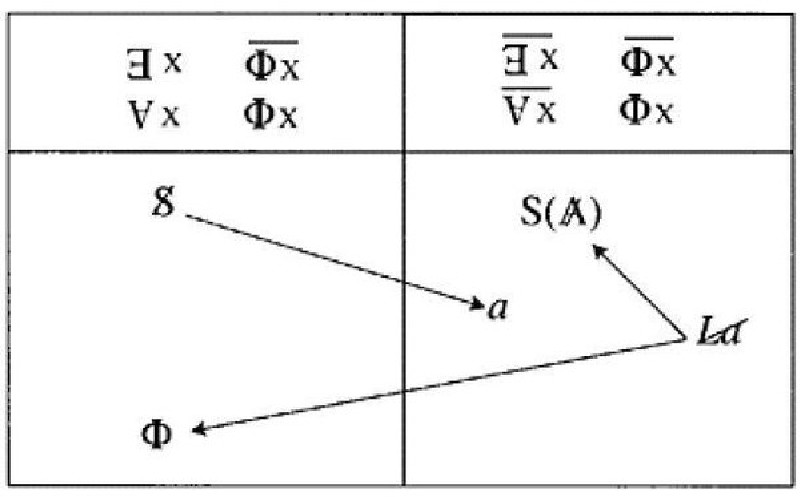

Схема сексуации из 20 семинара Ж. Лакана «Ещё»

Может ли психоанализ что-нибудь сказать о переживании, с которым имеет дело субъект в религиозном опыте, и с которым так или иначе связана этическая и эстетическая модальности человеческого бытия? Есть ли пути к его схватыванию в пространстве психоаналитической мысли? Пожалуй, без 20 семинара Лакана сама постановка вопроса была бы несколько странной и непонятной. Можно сказать, что в семинаре «Ещё» (1972/1973) Лаканом торятся возможные пути к осмыслению особого опыта, к которому может быть причастно человеческое говорящее существо, который Лакан называет мистическим опытом, замечая, что «Пресловутые мистические излияния — это вовсе не болтовня, не пустые слова, это, в сущности, лучшее чтение, какое можно найти…» [Лакан 2011, 90]. Лакан говорит не о религиозном, а именно о мистическом переживании, этим уводя от ритуальной стороны вопроса, связь которой со способами устроения невроза навязчивости хорошо прояснена в психоанализе и убедительно выявлена Фрейдом, к примеру, еще в 1907 г. в тексте «Навязчивые действия и религиозные обряды»[1]. Поэтому и в данном тексте мы, вслед за Лаканом, будем пользоваться этим понятием и говорить о мистическом наслаждении. На семинарской встрече 20 февраля 1973 г. Лакан, говоря о свидетельстве мистиков, которые испытывают особое наслаждение, «но о нем ничего не знают», задается вопросом: «Не является ли наслаждение, которое испытывают, ничего не зная о нем, тем самым, что открывает путь к вне-существованию, экс-систенции?» [ibid., 90; 91]. Попробуем проложить возможные пути к осмыслению этого особого опыта.

Может ли психоанализ что-нибудь сказать о переживании, с которым имеет дело субъект в религиозном опыте, и с которым так или иначе связана этическая и эстетическая модальности человеческого бытия? Есть ли пути к его схватыванию в пространстве психоаналитической мысли? Пожалуй, без 20 семинара Лакана сама постановка вопроса была бы несколько странной и непонятной. Можно сказать, что в семинаре «Ещё» (1972/1973) Лаканом торятся возможные пути к осмыслению особого опыта, к которому может быть причастно человеческое говорящее существо, который Лакан называет мистическим опытом, замечая, что «Пресловутые мистические излияния — это вовсе не болтовня, не пустые слова, это, в сущности, лучшее чтение, какое можно найти…» [Лакан 2011, 90]. Лакан говорит не о религиозном, а именно о мистическом переживании, этим уводя от ритуальной стороны вопроса, связь которой со способами устроения невроза навязчивости хорошо прояснена в психоанализе и убедительно выявлена Фрейдом, к примеру, еще в 1907 г. в тексте «Навязчивые действия и религиозные обряды»[1]. Поэтому и в данном тексте мы, вслед за Лаканом, будем пользоваться этим понятием и говорить о мистическом наслаждении. На семинарской встрече 20 февраля 1973 г. Лакан, говоря о свидетельстве мистиков, которые испытывают особое наслаждение, «но о нем ничего не знают», задается вопросом: «Не является ли наслаждение, которое испытывают, ничего не зная о нем, тем самым, что открывает путь к вне-существованию, экс-систенции?» [ibid., 90; 91]. Попробуем проложить возможные пути к осмыслению этого особого опыта.

1. На путях любви: любовь и наслаждение, возможна ли встреча?

В качестве исходной точки для всего дальнейшего продвижения возьмем осмысление любовного переживания, тем более, что, по словам Лакана, во всех философских размышлениях о природе любви центральное место занимает вопрос любви к Богу. Можно сказать, что в семинаре «Ещё» изобретается новый способ говорения о любви. Лакан во многом продолжает пути, намеченные в предыдущих семинарах: он крайне критически относится к любым представлениям о любви как слиянии двух в одно, об Эросе как тяге к Единому. Также Лакан продолжает размышления на тему функционирования объекта а в любовном опыте: субъект любит не облачение «я», не мираж идеальной формы, напротив, желанным в том, что субъект любит, становится объект а. Будучи помещенным в любимый объект, он вызывает любовную экзальтацию, воспламеняя переживание в силу совмещения с некоей чертой, имеющей отношение к «подлинному» объекту любви, утраченному по определению. С объектом а или объектом-причиной желания связано экстимное ядро бытия субъекта. Будучи недосягаемым, этот объект, тем не менее, частью своей становится доступным в любовном опыте. Любовь предстает как желание быть Одним (le désir d’être Un), и она затрагивает Одно отношений (l’Un de la relation), и именно это Одно отношений и именуется, по мысли Лакана, сексуальными отношениями. Сексуальные отношения невозможны в силу того, что невозможно Одно отношений. Двум телам не стать одним. В этом наслаждении, старом добром фаллическом, насладиться можно лишь частью тела другого. Сама же любовь предстает в качестве того воображаемого скрепляющего нарратива (своего рода структурной иллюзией), которая призвана восполнить невозможность сексуальных отношений. Это позволило Лоренцо Кьеза, вопреки известной лакановской формуле о несуществовании сексуальных отношений, сказать о том, что в какой-то мере они, сексуальные отношения, все же есть, «если мы понимаем их как асимметричное “взаимоналожениеˮ или пересечение, которые “производят одноˮ благодаря иллюзорной вуали/сублимированию воображаемой любви» [Кьеза 2011, 59].

Любовные отношения разворачиваются в поле утраченного объекта, сама утрата предстает следствием встречи с означающим у кромки той или иной зоны, которая в силу этого станет эрогенной, и приведет к изгнанию наслаждения из тела и трансформации его в фаллическое. Последнее задействовано в сексуальных отношениях, при этом миг оргазма прерывает желающего субъекта. В этом смысле места, в котором происходило бы пересечение сексуального наслаждения и любви, нет. Весь 20 семинар Лакан повторяет одну и ту же формулу: «наслаждение (телом) Другого, которое его, этого Другого символизирует, не является знаком любви». О вечной нестыковке любви и наслаждения речь идет и в размышлениях Фрейда: уровень влечения субъекта и поле любви предстают разными регистрами. При этом именно в 20 семинаре Лакан все же делает попытки обнаружения места, где любовь и наслаждение пересекаются, что и предзадает некую новую форму говорения о любви! Этот момент и позволяет нам говорить о том, что Лакан иначе разворачивает разговор о любви, — к примеру, не в привычной логике противопоставления любви нарциссической и любви истинной. Такое противопоставление, хоть и прорисовывается с завидным постоянством в психоанализе, все же обречено на тупик. Попытки рафинирования любовного отношения от нарциссической воображаемой подоплеки оказываются лишь теоретической конструкцией в силу того, что нарциссизм предстает фундаментом психического становления, который не может не давать о себе знать в любовном опыте.

Итак, с одной стороны, разговор о любви в логике 20 семинара позволяет наметить место, в котором встречаются наслаждение и любовь, и в этом интрига семинара «Ещё». С другой, эти размышления все же позволяют уйти от вечных попыток разведения разных форм любовного опыта. Речь скорее идет не о формах, а о поиске какой-то особой позиции любящего. Что это за позиция? Любящий, как уже было сказано, помещает свою нехватку в другого, обнаруживая себя как желающего субъекта. Любимый же — это тот, у которого есть что-то, о чем он сам в неведении, что и делает этот опыт — быть любимым — иногда невыносимым. Здесь кроется вечное несовпадение между тем, чего не хватает любящему, и тем, что есть у того, кто любим. Эти две позиции — любить и быть любимым — ассиметричны, они не предстают в качестве нарциссических зеркальных аналогий. Напомню, что этическая проблематика желающего субъекта помещается Лаканом в предельную логику незаинтересованности самого субъекта в благах. Продолжая эту мысль, можно сказать, что быть желающим — это не значит стремиться быть желанным. Как только субъект в поле своей любви направляет усилия на то, чтобы стать желанным, утрачивается чистота позиции в символическом регистре, она неизбежно нагружается воображаемыми координатами.

Если присмотреться внимательнее, и если другого я люблю постольку, поскольку в нем распознается утраченный объект желания, то метафора любви связана с желанием в другом не его самого, а того, что в нем больше, нежели он сам. То есть в любовных отношениях другой любим за то, что превышает его самого. Это принципиально важный момент! Единственным же объектом, который любим за самого себя, может быть только Бог. При этом Бог как единственный объект, которого любят за него самого, не может ответить взаимностью или, как скажет Миран Божович, он «любит нас отнюдь не в ответ на нашу любовь к нему» [Долар, Божович, Зупанчич 2005, 97]. Здесь возникает крайне интересный вопрос: в какой позиции по отношению к этому нечеловеческому Божественному партнеру может оказаться субъект? Направлять любовь к Богу, к тому, в ком ничего не превышает его самого, т. е. к единственному объекту, который любим за самого себя, субъект не может через помещение объекта причины желания в Другого. Более того, желание Бога замкнуто на самого себя, здесь нет смысла ждать взаимности: «Бог как любимый объект разрушается самим требованием взаимности» [ibid., 97–98], — говорит Миран Божович. В этой форме любви всегда присутствует нечто большее, чем взаимность, в ней явлена спинозовская аналогия: «“любовь Бога к людям и познавательная любовь души к Богу” — unum et idem, “одно и то же”» [ibid., 98].

В таком случае, вновь возникает вопрос: как именно прописать эту позицию? Ведь мы уже почти усвоили из предыдущих семинаров, что к любовному опыту можно приблизиться через подобие только в случае, если он сопряжен с причиной желания, и именно здесь можно выйти на след воображаемого: «Объект-причина желания облачен в образ нас самих: именно им поддерживается чаще всего… объектная связь» [Лакан 2011, 110]. И не с попытками ли вновь и вновь разместить объект-причину желания в Бога мы постоянно имеем дело? Именно поэтому Иисус, по словам Лакана, не столь спасает людей, а спасает Бога, беря на себя функцию объекта желания, до предела разрушая себя, свое нарциссическое облачение. Очевидно, что с нечеловеческим партнером субъект не может любить на тот же манер.

В связи с этим вспоминается небольшая книга Пьера Адо «Плотин или простота взгляда», в которой речь идет о различиях в концептуализации любви у Платона и Плотина, при том, что для обоих философов взлет души берет начало от пережитого любовного переживания. По словам Адо, любовное отношение, о котором говорит Платон, это связь, которая в античности устанавливалась между учителем и учеником. При этом, «любовь у Платона — результат очень сильного волнения чувств. Но при помощи интеллектуальной и моральной дисциплины она приходит к видению чистой Формы Прекрасного в себе. В этот момент любовное отношение влюбленного к любимцу не разрушается, а только сублимируется» [Адо 1991, 55]. Любовные отношения по Платону выстраиваются в мужском мире: «У Платона любовь имеет мужскую тональность: она беспокойна, стремится к обладанию, к действию, к плодотворности» [ibid., 59], в то время как «Плотин не живет в исключительно мужском мире» [ibid., 57]. Плотин, по словам Адо, описывает человеческую любовь через мистическое переживание: «любовь у Плотина, будучи прежде всего мистической, имеет женственную тональность. Если душа “ищетˮ, “стремитсяˮ, “бросается навстречу”, то это как если бы супруга из “Песни Песнейˮ искала возлюбленного; это напоминает влюбленных женщин Рильке, перед которыми открывается “бесконечный путь”. <…> В то время как любовь у Платона поднимается путем ряда интеллектуальных действий до созерцания Прекрасного, любовь у Плотина ожидает экстаза, прекращая всякую деятельность, приводя все силы души в состояние полного отдыха и забывая обо всем, чтобы быть полностью свободной для прихода Божества. Самое высокое состояние души — полная пассивность. И это состояние стремится к продолжению» [ibid., 59–60].

Представляется, что Адо очень точно говорит о двух возможностях любви, — любви из мужской позиции и из какой-то иной позиции, назовем ее женской. Именно это различие обнаружится и в лакановском построении графа или схемы сексуации, в которой есть так называемая мужская сторона, сторона фаллического наслаждения, левая сторона построения, и сторона Другого пола, правая сторона, которую иногда называют также женской, и которая не умещается полностью в фаллическое наслаждение.

Мистик, по мысли Лакана, входит в отношения с Богом из женской позиции. В этой позиции любить — это желать наслаждения. В ней пересекаются наслаждение и любовь. Это то, что невозможно на стороне фаллического, где наслаждение прерывает желание, оргазм кладет конец желающему субъекту. Как замечает Аленка Зупанчич, позицию «желать наслаждения» не надо путать со стремлением наслаждаться, т. е. с тем, что большинство людей «хочет наслаждаться»: «Желать наслаждения для себя (и быть в состоянии действительно “наслаждаться” им) не значит подчиняться безусловному требованию наслаждения, скорее это значит ускользнуть от него» [Долар, Божович, Зупанчич 2005, 145]. Именно — ускользнуть от фаллического наслаждения, обнаружив доступ к радикально иному наслаждению. Собственно, это крайне важный момент — возможность обнаружения места, в котором любовь и сексуальное наслаждение совпадают, что прописывает особую позицию любящего как желающего наслаждения, пребывающего в любовном экстазе.

Стоит сказать, что место, в котором появляется потенциальная возможность встречи любви и наслаждения, уже намечается Лаканом и ранее, в осмыслении куртуазной любви, предстающей парадигмой любовной сублимации. Так, в семинаре «Тревога» (1962/1963) Лакан произносит интереснейшую фразу: «любовь-сублимация… позволяет наслаждению снизойти до желания» [Лакан 2010, 222]. Эта фраза чрезвычайно сложна для понимания. Во-первых, она снимает барьер между наслаждением и желанием, как будто намекая на возможность их встречи, во-вторых, некое движение «снизойти» подразумевает движение вниз, при этом слово сублимация подразумевает движение вверх, возгонку; в итоге вся фраза предстает в максимальной степени напряженности, в ней сталкиваются противонаправленные смысловые потоки. В семинаре «Этика психоанализа» (1959/1960) Лакан демонстрирует, что образ прекрасной Дамы в куртуазной поэзии, по сути, и образом не является, к ней обращаются словно к пустому объекту или к месту, лишенному объекта, «В этой поэтической области женский объект лишен какой бы то ни было реальной субстанции» [Лакан 2006а, 195]. В данном случае проступает активность места, которая очерчивается тканью означающих. Речь в куртуазной любви идет о создании объекта, который сводит с ума, нечеловеческого партнера в верности месту, лишенному объекта, в то время как в любви речь идет о нарциссическом раскрытии на другого, в сублимационной форме происходит упразднение образа. Именно куртуазная любовь может поставить вопрос о разнице между идеализацией и сублимацией. Идеализация имеет отношение к нарциссическому раскрытию субъекта в воображаемом регистре и достройке «я» до некоего миража идеальной целостной конструкции, в ней всегда присутствует оптическая иллюзия. В случае же сублимации любви там всегда обнаруживается не нечто, а ничто. Любовная сублимация позволяет по-особому концептуализировать разрыв между банальной и идеальной сторонами другого и возможность одновременного восприятия этих сторон любовного объекта. И в куртуазной любви как создании также «нечеловеческого партнера» дело не просто в том, что объект недоступен, и не в отказе от наслаждения, а, напротив, в обретении полноты наслаждения именно в силу отказа. Все размышления Лакана о куртуазной любви, в конечном счете, ведут к тому, что это особый вид организации означающего, связанный с определенной аскетической практикой, где максимально проявлена этическая функция эротизма. Лакан усматривает родство куртуазной любви с индусской и тибетской эротикой, в 20 семинаре он скажет: «Куртуазная любовь пронеслась в истории сверкающим метеором, а на смену ей пришла барахолка пресловутого возрождения античных древностей» [Лакан 2011, 102]. Повторимся, во многом концептуализация куртуазной любви уже намечает место, где соединяются наслаждение и желание. Десять лет спустя Лакан ищет иные подходы к такого рода месту соединения желания и наслаждения, замечая, «что к Единому не обязательно приближаться чисто интуитивно, сливаясь с ним в любовном экстазе, что есть к нему и совершенно иной путь» [ibid., 58]. На путь этот он указывает вполне определенно — это путь математики.

2. На путях математики

Если быть еще точнее, то это путь теории множеств. Уже в этом указании Лакана очевидна его осведомленность о поле соприкосновения теории множеств и религиозно-философской проблематики Единого. В эти годы в семинарах Лакана можно встретить ссылки на таких математиков, как Анри Пуанкаре, Эмиль Борель, Георг Кантор, Николя Бурбаки, Готтлоб Фреге, Джузеппе Пеано. Лакан говорит о теории множеств и всевозможных теориях, сопутствующих ее разработке: о натуральном числе и способах построения последовательности из натуральных чисел, часто ссылается на неразрешимые логические парадоксы в математике. И все же, почему математика? На первой же встрече семинара «Ещё» Лакан говорит о математике как «о более чистом дискурсе» о том, что позволяет артикулировать сам психоаналитический опыт [см.: ibid., 16–17]. Эта артикуляция, как известно, начиная с первого семинара, вращается вокруг необходимости выделения различных регистров психической реальности. К примеру, первые семинары Лакан выстраивал вокруг различения регистров символического и воображаемого. В 20 семинаре, выстраивающемся вокруг наслаждения, стоит другая задача, — более четкого выделения регистра реального. Само же «Реальное не может быть вписано иначе, нежели как тупик, в который заходит формализация. …смоделировать его можно, опираясь на формализацию математическую, которая представляет собой самую развитую систему разработки значения, которая создана человечеством на сегодняшний день» [ibid., 110]. О реальном в этом семинаре Лакан говорит как «о Реальном серьезном», том, что «может быть только сериальным» и «постигается это длительным процессом извлечения» [ibid., 26–27]. Опорой в этом процессе извлечения и является математическая формализация, которую Лакан производит на стыке теории множеств и топологической алгебры. Логические противоречия, математические парадоксы, уход от очевидностей, — все это не оставляет места воображаемому. Математики не нацелены на смысл, они опасаются значения, именно поэтому в движении к регистру реального Лакану так необходима математизация как уход от оплотнения смысла.

Вернемся к теории множеств. Последняя в контексте разработок Кантора оказалась теснейшим образом связана с концептом бесконечности, — с одним из старейших и ключевых вопросов для математиков и философов. В 1883 г. Кантор в работе «Основы общего учения о многообразиях. Математически-философский опыт науки о бесконечном»[2] говорит о множестве всех действительных чисел, которые он именует актуально бесконечными. Его мысли оказали сильное влияние на французских математиков. Так, в Париже, в 1900 г., на втором Международном конгрессе математиков с докладом выступает математик Давид Гильберт, он говорит о важности теории множеств Кантора в развитии не только математики, но и науки вообще. Именно теория множеств Кантора возглавила список из двадцати трех самых насущных проблем математики. Международному конгрессу математиков в Париже предшествует Международный философский конгресс в Сорбонне, на котором выступает Анри Пуанкаре, математик, о трудах которого Лакан был очень хорошо осведомлен, судя по большому количеству ссылок на него.

Труд Кантора был предложен к переводу на французский, хотя и с большими предосторожностями. Многие математики считали, что необходимо ограничить перевод той части, которая была ближе к немецкой метафизике, чем к математике. Его мысли находят серьезный отклик в среде французских математиков, в частности, Рене Бэра, Анри Лебега, Эмиля Бореля. Драматическая история поисков и преломления этих идей в религиозной практике имяславия изложена, к примеру, в книга Лорена Грэхэма и Жана-Мишеля Кантора «Имена бесконечности»[3]. Теория Кантора своим появлением ломала привычную логику, введение ординальных чисел разрушало оппозицию между конечным, которое всегда имеет количественное выражение, и бесконечным, якобы не подверженным счету. Также в теории множеств Кантора фрагмент бесконечных множеств полагался равным целому, что представало серьезным вызовом привычной логике. В пределах данного текста нет необходимости разбираться в различных нюансах теории множеств Кантора[4]. Скажем только, что его разработки, вместе с формулировкой Расселом в 1901 г. парадокса теории множеств, вновь вскрыли неопределимость понятия бесконечного[5]. Появилось огромное количество новых вопросов: может ли существовать множество всех множеств, если всегда можно найти множество, его превосходящее? Можно ли мыслить бесконечность бесконечностей как нечто целое? В связи с этим часто говорят о настоящем потрясении в математической среде.

Ответом Кантора на парадокс Рассела была постановка проблемы связности числового континуума через религиозно-философское понятие Абсолюта, о котором ничего нельзя знать. Парадоксы вскоре стали называться антиномиями, что отсылало вновь к кантовской «Критике чистого разума» и положению о том, что столкновение с такими понятиями, как причинность, Бог, свобода неизбежно вызывает противоречия. Неразрешимые парадоксы вели к охлаждению ряда математиков к проблемам теории множеств. Для французских математиков такого рода смешение с философией, богословием оказывалось недопустимо, слишком сильна была декартовская традиция и влияние позитивизма. Это была довольно драматичная история страстных споров, размолвок, психических помешательств и даже самоубийств. Эмиль Борель, Анри Лебег, Рене Бэр, «Следуя Кантору, …вписали в историю математики яркую страницу, но впоследствии их одолели сомнения по поводу сделанного. Достигнув интеллектуальной пропасти, они остановились. Перед лицом устрашающей перспективы и под влиянием окружающей их рационалистической культуры они утратили самообладание, и каждый из них пережил это по-своему» [Грэхэм, Кантор 2011, 35]. Бэр заканчивает жизнь самоубийством, Борель оставляет теорию множеств и обращается к теории вероятности, признаваясь, «что испугался психических последствий исследования теории множеств» [ibid., 66], но именно эти проблемы оказываются не только точкой схождения религиозного дискурса и математики. Идеи Бертрана Рассела, Готтлоба Фреге, школы аксиоматики Гильберта, позже школы Николя Бурбаки стали полем вдохновения и для основателей Московской математической школы — Егорова и Лузина. Именно здесь теория множеств получила свою дальнейшую разработку в направлении религиозно-философских идей и практики имяславия. Эти проблемы оказались, как выясняется, интересны и Лакану.

Единственную встречу так и не состоявшегося семинара «Имена–Отца», где Лакан намекает на возможный разговор о радикально Другом наслаждении, он начинает с разговора о церковной традиции, отмечая, что именно на «эту зыбкую и ненадежную почву» и собирался вступить в этом году, и что интересно, Лакан говорит о своем предположении наличия «в аудитории ушей, достойных все это слышать» — о представителях духовенства [Лакан 2006б, 60]. Что именно в деле построения путей, ведущих к схватыванию мистического переживания, может дать теория множеств и иные теории, разрабатывавшиеся вокруг нее? Попробуем двигаться в направлении выявления этих элементов, по ходу проясняя логику, на которой выстраивается схема сексуации Лакана, точнее, различия логики левой, мужской, и правой или женской сторон этой схемы.

2.1. Функция именования в теории множеств

Разработка канторовской теории множеств поставила вопрос о сути математического объекта, а именно, можно ли быть уверенным в существовании математического объекта, не определив его? К примеру, Лебег, находясь под сильным влиянием Бореля, пишет в 1905 г. статью «О функциях, представленных аналитически», в которой вводит понятие «именованного» (nommée) математического объекта. В тексте проводится мысль о том, что функция именования не просто именует уже существующие множества, она, что принципиально важно, создает новые множества. Другими словами, акт именования дает объекту существование. Если это так, то множество предстает как некая сущность, появившаяся благодаря именованию. Как часто отмечают, тем самым «Онтологический статус математических объектов оказался под угрозой» [Грэхэм, Кантор 2011, 61], и именно это оказалось почвой для пересечения математических и религиозно-философских проблем. Именование множества предстает актом, подобным именованию Бога, т. е. множество и Бог обретают свою реальность посредством именования[6]. И в этом смысле именование предстает актом творения ex nihilo.

Если вновь вернуться к схеме сексуации Лакана, то можно сказать, что субъекты на мужской стороне подчинены закону, фаллической функции, здесь функционирует логика группировки в множество за счет существования некоей объединяющей черты для всех его элементов. Логическая запись на этой стороне гласит: «Всякий х принадлежит фаллической функции» [∀xФx]. При этом сама возможность существования этого множества связана с тем, что есть исключение, тот, кто не вписывается в универсальный закон: «Существует хотя бы один x, который не принадлежит фаллической функции» ![]() . Это исключение элемента делает возможным порядок самого множества. Исключение касается мифа, изобретенного Фрейдом, который Лакан называет единственным мифом XX столетия, а именно — мифа о первобытном отце, убийство которого, как это ни парадоксально, сделало возможным установление закона и работу символического отца.

. Это исключение элемента делает возможным порядок самого множества. Исключение касается мифа, изобретенного Фрейдом, который Лакан называет единственным мифом XX столетия, а именно — мифа о первобытном отце, убийство которого, как это ни парадоксально, сделало возможным установление закона и работу символического отца.

На женской стороне или на стороне Другого наслаждения речь также идет о группировке в логике теории множеств, но в иного рода логике. На женской стороне матема гласит: «Не всякий элемент подпадает под работу фаллической функции» ![]() , и в то же время в логике аристотелевского противоречия: «не существует такой элемент, который бы не вписывался в работу фаллической функции»

, и в то же время в логике аристотелевского противоречия: «не существует такой элемент, который бы не вписывался в работу фаллической функции» ![]() . Другими словами, женская сторона напрямую связана с фаллической, но она там «не-вся». «Если она в фаллической функции и не-вся, это вовсе не значит еще, что ее нет там вовсе. Ее не вовсе там нет. Она, напротив, увязана с ней вовсю. Но есть, кроме этого, еще кое-что (mais il y a quelque chose en plus)», — говорит Лакан [Лакан 2011, 87–88; Lacan 1975, 69]. Женщина не является универсальной, также на этой стороне нет той логики исключения, которая формирует мужскую часть таблицы, а значит и нет «объединяющей» функции, поэтому женщина становится исключением для самой себя, оставаясь сингулярным элементом.

. Другими словами, женская сторона напрямую связана с фаллической, но она там «не-вся». «Если она в фаллической функции и не-вся, это вовсе не значит еще, что ее нет там вовсе. Ее не вовсе там нет. Она, напротив, увязана с ней вовсю. Но есть, кроме этого, еще кое-что (mais il y a quelque chose en plus)», — говорит Лакан [Лакан 2011, 87–88; Lacan 1975, 69]. Женщина не является универсальной, также на этой стороне нет той логики исключения, которая формирует мужскую часть таблицы, а значит и нет «объединяющей» функции, поэтому женщина становится исключением для самой себя, оставаясь сингулярным элементом.

В данном случае, на женской стороне объекты, оказывающиеся вместе, лишены общего свойства. Это могут быть совершенно любые элементы, собранные в одно множество, в нем нет той характеристики, которая бы определяла, почему они вместе, в данное множество может входить любой элемент. В этом — особенность женской стороны, она связана с определенным «одиночеством», специфичным для женщины. В таком случае, что все же позволяет этим элементам объединиться в множество?

В семинаре «Ещё» Лакан, напрямую отсылая к теории множеств, отмечает, что в рамках этой теории появляется возможность говорить о Едином в отношении вещей, которые не имеют между собой никакой связи. Это возможно, если сгруппировать «абсолютно разнородные вещи и позволить себе обозначить эту группу какой-нибудь буквой». Также он обращает наше внимание на то, что буква обозначает группу, так говорится об этом в теории множеств Николя Бурбаки. Но при этом Лакан идет дальше, отмечая, что «буквы не просто обозначают группы, они и есть группы, они их образуют, они функционируют в этой теории как сами группы» [ibid., 59]. То есть сам акт именования и создает группу или множество. До этого акта их нет. Другими словами, он воспроизводит логику, изложенную, к примеру, в тексте Лебега, касающемся функции «именованного» (nommée) математического объекта, хотя напрямую на Лебега не ссылается. Эти части, левая и правая, не предстают комплиментарными друг другу, это не симметричная логика, она строится не на простом отрицании вроде «а/не-а», а имеет отношение к двойному отрицанию «а/не не-а». Разная логика группировки множеств также приводит к разному порядку счета на мужской и Другой, женской стороне.

2.2. Логика счета на мужской и женской стороне

Пытаясь очертить понятие отцовской функции яснее, Лакан обращается к исследованиям Пеано и Фреге, которые заняты поиском закона построения ряда целых натуральных чисел. Именно эти исследования позволили ему подвести под отцовскую функцию логическое основание и соотнести с числом, которое лежит в основании упорядоченной цепочки, берущей свое начало в пустоте. Математики, занятые вопросом возможности размещения натуральных чисел в натуральный ряд, задаются вопросом: откуда вести его отсчет? От нуля или от единицы? Является ли нуль натуральным числом, если натуральное число — это собрание множеств? Фреге в своих «Основаниях арифметики»[7] предложил логическое обоснование первичности нуля: нуль в его теории — это число, соответствующее логическому понятию «не равное себе». В аксиоме Пеано — нуль есть натуральное число. Количественное натуральное число отражает количество предметов конечной совокупности, и эта совокупность может быть пустой, т. е. не содержать ничего. Другими словами, в основании построения натурального ряда может лежать пустое множество, причем оно принадлежит к числу конечных множеств.

Благодаря нулю каждое число как натуральное целое именуется не само по себе, а его именование происходит благодаря предыдущему. То есть нуль в некотором смысле и входит и не входит в образуемую последовательность чисел, поэтому это число «не равное себе». Его присутствие необходимо для выстраивания чисел в ряд. Парадоксальным образом, именно нуль обеспечивает в арифметике и в теории множеств возможность продвижения от нуля и единицы к последующим числам. Анализ нуля, проделанный Фреге и Пеано, оказывается опорой для исследований Лакана в его усилиях схватывания отцовской функции средствами логики. Пустое множество, лежащее в основе ряда, выстраивает некую логику, аналогичную функции Имени-Отца, которая дает опору порядку, установленному в цепочке означающих. Другими словами, в самой логике построения натурального ряда чисел можно обнаружить логическую эквивалентность отцовской функции. Власть по отцовской линии передается и наследуется, скажем, не от Григория первого, а от Бога, который считается как 0, лежащий в основании математической последовательности. Это еще одно математическое обоснование пересекается с мифом Фрейда, изложенном в «Тотем и табу», о структурировании порядка через убийство отца. Мертвый отец лежит в основании порядка. Символический Отец — это мертвый Отец. Его исключение и делает возможным функционирование закона. На женской стороне действует другая логика. Она неисчислима, не обладает отправной точкой. Именно здесь уместно вспомнить, что теория множеств началась с доказательства Кантором положения о существовании двух разных бесконечностей: одна — счетная, другая — несчетная. Важнейший параметр бесконечности в канторовской теории множеств — это ординальное число, которое связано с порядком расположения элементов множества. Ординальные числа разрушают привычную оппозицию между конечным, которое всегда имеет некое количественное выражение, и бесконечным, как будто бы не подверженным счету, или уникальным. На смену интересу к бесконечному неупорядоченному множеству вводятся множества, элементы которых выстроены в некотором порядке. Женщина предполагает опору на бесконечность, и эта бесконечность, что важно, также счетная! Счет здесь особый, он лежит в логике «по одной» (une par une). Эта другая форма счета элементов множества в силу того, что элементы его остаются сингулярными. Бесконечное множество на женской стороне имеет счет, но элементы его подвержены, как мы видим, особому счету.

3. Не-два пола

Все перипетии вокруг теории множеств в различных пересечениях математических и религиозных проблем были связаны с тем, что на горизонте этих разработок так или иначе проступало представление о Едином. Психоанализ слишком хорошо осведомлен о возможном происхождении такого рода фигуры из сферы воображаемого. Не случайно в русскоязычной версии семинара «Ещё», несмотря на привычный перевод греческого ἕν философии Платона и плотиновской традиции как Единое, французское Un переводится как Одно. В стремлении избежать фигуры «единящего и целокупного Единого» (l’Un unifiant, l’Un-tout) [см.: Лакан 2008, 193] такой перевод представляется более оправданным[8]. Большинство форм любви, в том числе окрашенные и религиозными переживаниями, — это отношения, направленные на Единение. Также призрак Единого, который дает о себе знать в любовных миражах, проистекает из воображаемого собирания собственного «я».

Любовь всегда предстает как «желание быть Одним, и потому отношения двоих невозможны. Почему речь идет о двоих? — Да потому что их, полов, два» («la relation d’eux. La relation d’eux qui? — deux sexes») [Лакан 2011, 12; Lacan 1975, 12]. Как мы видим, во французском Лакан играет с d’eux (от них) и deux (два, двое). Впрочем, на это он указывает сам, говоря о том, что французский йазык (lalangue) дает для этого удачную омонимию. Одно, о котором говорит Лакан в этом семинаре, — это не Одно в смысле фигуры единства, целокупности. К слову сказать, и у Фрейда также нет этой фигуры единства, хотя именно ее часто приписывают фрейдовскому Эросу, который стремится из бесконечного множества сделать нечто единое, игнорируя то, что влечение к смерти демонстрирует невозможность этой целокупности в силу того, что влечения к жизни никогда не представлены в одиночку, они всегда находятся в сплетении с влечениями к смерти. Рассматривать это Одно возможно исключительно на уровне языка. Инструментарий Лакана позволяет строже различить Одно и фигуру единства. Un — это означающее. Весь 20 семинар Лакан еще и еще раз возвращается к одному и тому же вопросу: что такое Одно? Как подобраться к этому Одному?

Одно оказывается обнаруженным в двух взаимозависимых, но при этом крайне отличных, позициях субъекта по отношению к наслаждению. Каждое человеческое существо, если оно сексуированно, и вне зависимости от анатомии, всегда находится на правой или на левой стороне. Эти стороны не претендуют на выделение особых структур желания. Человеческие существа разделены на две несимметричные части, которые вместе не создают целое. При этом схема, в которой предстают логические записи на стороне мужского и на стороне Другого пола, не есть попытка записи сексуального различия. В ней есть сторона мужского пола и сторона Другого пола. Полов не-два. Речь не идет о бинарности в смысле двух (2), скорее, речь идет о том, что в силу отчуждения в означающем существует только один пол, но в двух состояниях, матема которых 0/1. На стороне Другого пола обнаруживается иная позиция по отношению к наслаждению, которая теряет связь с человеческим порядком. Если на стороне мужского означающее умерщвляет наслаждение, изгоняет его, то на стороне женского они предстают не разнородными или чужеродными элементами, напротив, означающее оказывается утоплено в наслаждении. Выдвигая гипотезу наслаждения, которое не умещается в фаллическое, Лакан говорит о переживаниях христианских женщин-мистиков, таких, как Св. Тереза и Хадевейх Антверпенская. Женщина имеет избирательное отношение с тем, что не может сказаться.

В какой-то момент своей речи Лакан даже делает предположение: «Теперь… вы наверняка сделаете для себя вывод, будто я верю в Бога. Я верю в наслаждение женщины как нечто избыточное…» [ibid., 90]. Как мы видим, если это и вера, то вера, опирающаяся на «чисто логический путь» [см.: ibid., 88–89]. В основе продвижения лежит идея чистой множественности без фигуры воображаемого единства. При этом вся сложность этого продвижения заключается в том, что в попытках подобраться к тому наслаждению, что не погружено целиком в фаллическую функцию, «Другой оказывается более, чем когда-либо, под вопросом» [ibid., 49]. Другими словами, под вопрос ставится само символическое.

При этом «другое наслаждение» немыслимо без фаллического, оно предстает приложением, добавочным (en plus) к фаллическому. Аскетическая литература достаточно много говорит об этой особой позиции субъекта по отношению к Божественному. Для осмысления этой позиции жестких ограничений, которые субъект на себя налагает в опыте мученичества, необходимо оторваться от всех привычных способов осмысления, к примеру, в логике социального мазохизма, в координатах отношений «я», «идеала-я» и «сверх-я». Александр Черноглазов в сборнике «Лакан. Приглашение к Реальному…» не раз говорит о том, что «свидетельство» в греческой традиции именуется мучением. Мучение включает измерение тела, боли и наслаждения. Что значит свидетельствовать? Послушаем Александра Черноглазова: свидетельство «не в том, конечно, смысле, что он “виделˮ Бога и может о нем немало интересного рассказать, а в том, что своим мучением или страданием он может засвидетельствовать в себе наличие того блаженства, испытать которое никому, кроме существа словесного не дано» [Черноглазов 2015а, 142]. В этом смысле любая пытка только призвана обнаружить это особенное наслаждение, что оставило слово на теле говорящего существа. Речь может идти об особой аскезе, о возможности стать воплощенным объектом а, отребьем в отношениях с Богом. Это позиция, когда субъект стремится занять место объекта желания Другого. Обращаясь уже не к своему зеркальному, нарциссическому двойнику, а к Богу, святой предстает воплощенным объектом, «не делает ничего на потребу… Скорее он становится сам отребьем, он непотребствует. Пытаясь тем самым осуществить то, чего требует сама структура, — позволить субъекту, субъекту бессознательного, принять его за причину своего желания», — говорит Лакан в «Телевидении» [Лакан 2000, 28][9].

Завершая встречу 20 февраля 1973 г., Лакан говорит: «о двух Богах у нас, как видите, не может быть речи, но не получается обойтись и одним» (on voit que ça ne fait pas deux Dieu, mais que ça n’en fait pas non plus un seul) [Лакан 2011, 91; Lacan 1975, 71]. В русскоязычном переводе «deux Dieu» передано как «двух Богах», в то время как Лакан говорит не о двух Богах, а о двух Бога (deux Dieu). Одно Бога связано с фаллическим (Ф), Другое связано с нефаллическим или женским, наслаждением, которое Лакан записывает матемой ![]() . Одно невозможно без Другого. Женское, мистическое или нефаллическое наслаждение предстает одним из ликов Другого. Пути, торимые именно в этом направлении, намечают возможную концептуализацию переживания, которому может быть причастна человеческая душа, в тот вид отречения, который не вписывается в обычное религиозное устроение.

. Одно невозможно без Другого. Женское, мистическое или нефаллическое наслаждение предстает одним из ликов Другого. Пути, торимые именно в этом направлении, намечают возможную концептуализацию переживания, которому может быть причастна человеческая душа, в тот вид отречения, который не вписывается в обычное религиозное устроение.

Список литературы

Baas 1987 — Baas B. Le désir pur: à propos de «Kant avec Sade» de Lacan // Ornicar? Revue du Champ freudien. Vol. XII. 1987. № 43. P. 56–91.

Badiou 1988 — Badiou A. L’être et l’événement. Paris: Editions du Seuil, 1988.

Badiou 2006 — Badiou A. Logiques des mondes: L’être et l’événement, 2. Paris: Editions du Seuil, 2006.

Lacan 1975 — Lacan J. Le Séminaire. Livre XX. Encore (1972–1973) / Texte établi par J.-A. Miller. Paris: Le Seuil, 1975.

Адо 1991 — Адо П. Плотин и простота взгляда. М., 1991 (Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина).

Грэхэм, Кантор 2011 — Грэхэм Л., Кантор Ж.-М. Имена бесконечности: правдивая история о религиозном мистицизме и математическом творчестве. СПб., 2011.

Долар, Божович, Зупанчич 2005 — Долар М., Божович М., Зупанчич А. Истории любви // Под ред. В. Мазина и Г. Рогоняна. СПб., 2005 (Лакановские тетради).

Кантор 1985 — Кантор Г. Основы общего учения о многообразиях. Математически-философский опыт науки о бесконечном // Кантор Г. Труды по теории множеств. М., 1985. С. 63–106.

Кьеза 2011 — Кьеза Л. «Le ressort de l’amour»: Лакан и Платон // Новое литературное обозрение. 2011. № 6 (112). С. 55–77.

Лакан 2000 — Лакан Ж. Телевидение. М., 2000.

Лакан 2006а — Лакан Ж. Семинары. Книга 7 (1959/1960). Этика психоанализа. М., 2006.

Лакан 2006б — Лакан Ж. Введение в семинар Имена–Отца // Лакан Ж. Имена–Отца. М., 2006. С. 51–80.

Лакан 2008 — Лакан Ж. Семинары. Книга 17 (1969/1970). Изнанка психоанализа. М., 2008.

Лакан 2010 — Лакан Ж. Семинары. Книга 10 (1962/1963). Тревога. М., 2010.

Лакан 2011 — Лакан Ж. Семинары. Книга 20 (1972/1973). Ещё. М., 2011.

Фреге 2000 — Фреге Г. Основоположения арифметики. Логико-математическое исследование о понятии числа. Томск, 2000 (Библиотека аналитической мысли).

Фрейд 1911 — Фрейд З. Навязчивые действия и религиозные обряды // Психотерапия (обозрение вопросов психического лечения и прикладной психологии). 1911. № 4–5. С. 172–180.

Черноглазов 2015а — Черноглазов А. Анатомия субъекта // Черноглазов А. Лакан. Приглашение к Реальному… М., 2015 (Letterra. Org). С. 137–144.

Черноглазов 2015б — Черноглазов А. Разбитое зеркало // Черноглазов А. Лакан. Приглашение к Реальному… М., 2015 (Letterra. Org). С. 35–53.

Примечания

[1] См. рус. пер.: Фрейд 1911.

[2] См. рус. пер.: Кантор 1985.

[3] См. рус. пер.: Грэхэм, Кантор 2011.

[4] На полях однако отметим, что некоторые положения теории множеств интересным образом заимствуются не математиками. Такие параметры теории множеств, как кардинальное число или мощность, или ординальные числа, показатели иерархии, описывающие порядок расположения элементов множества, а также теорема о точке избытка, отнюдь не остаются только прерогативой математической мысли. Наиболее ярким проявлением этого перенесения математических понятий в философскую мысль являются построения Бадью в сфере концептуализации логики события, в том числе события политического и любовного. См., прежде всего, два тома его главного философского труда: Badiou 1988; Badiou 2006.

[5] Речь идет о простом рассуждении, известном как парадокс Рассела, за основу которого берется понятие «множество всех множеств», которые не принадлежат себе. К примеру, попробуем помыслить множество «каталог всех каталогов, не содержащих ссылки на самих себя». Должен ли этот каталог себя упомянуть? Можно сказать — должен, поскольку нужно упомянуть все такие каталоги, однако упомянув себя, он перестает удовлетворять начальному условию. То есть множества, включающего все множества, не содержащие самих себя, не существует, поскольку оно должно одновременно и включать и не включать само себя. Упоминания такого рода парадоксов довольно часто можно встретить в различных семинарах Лакана. Эти проблемы стали мощнейшим камнем преткновения в математике и остались так и нерешенными по сей день.

[6] В московской математической школе также использовали понятие «именное множество». Грехэм и Кантор отмечают: «русское слово имя присутствует как в терминах нового типа множеств, так и в религиозной практике имяславия» [Грэхэм, Кантор 2011, 98].

[7] См. рус. пер.: Фреге 2000.

[8] К примеру, с математической точки зрения единое и единица — не одно и то же. Если взять за основу принцип умножения в выражении 1х1=1, то единицы в данной математической записи носят абсолютно разный характер. Третья единица не равна первой единице. Первые две единицы могут быть исчисляемыми, дифференцированными или, говоря математическим языком, унарными, при этом третья не равна первой единице, взятой отдельно, она носит унитарный характер.

[9] Хотя, стоит сказать, что в мистическом опыте все отнюдь не однородно, и можно выделить позицию, которую комментатор Лакана Бернар Баас называет «трансцендентальной схемой желания» [см.: Baas 1987], что точно также связано с функционированием объекта а как объекта причины желания. Другими словами, мистическое переживание может быть обнаружено и в логике фаллического наслаждения. См. об этом статью А. Черноглазова «Разбитое зеркало», где данная проблема формулируется на фоне интерпретации «Жития и деяний человека Божьего Алексия»: Черноглазов 2015б.

© Юран А.Ю., 2015