6,294 просмотров за всё время, 4 просмотров сегодня

B.

ФИЛОСОФИЯ ЯКОБИ*

Философия Якоби общим с кантовской философией имеет абсолютную конечность, в идейной форме — как формальное знание, в реальной — как абсолютный эмпиризм, и интегрирование обоих посредством веры, полагающей абсолютное потустороннее. Но в пределах этой общей сферы она образует полюс, противоположный кантовской философии, где конечность и субъективность имеет объективную форму понятия; философия Якоби, напротив, совершенно субъективно делает субъективность индивидуальностью; это субъективное субъективного вновь, как таковое, приобретает внутреннюю жизнь и кажется тем самым способным на красоту чувства.

Философия Якоби общим с кантовской философией имеет абсолютную конечность, в идейной форме — как формальное знание, в реальной — как абсолютный эмпиризм, и интегрирование обоих посредством веры, полагающей абсолютное потустороннее. Но в пределах этой общей сферы она образует полюс, противоположный кантовской философии, где конечность и субъективность имеет объективную форму понятия; философия Якоби, напротив, совершенно субъективно делает субъективность индивидуальностью; это субъективное субъективного вновь, как таковое, приобретает внутреннюю жизнь и кажется тем самым способным на красоту чувства.

Сначала мы рассмотрим субъективность знания, формальную сторону которого Якоби непосредственно познает сознательно и в абстракции и излагает в чистом виде; точно так же как положительно он утверждает знание только лишь в этой форме и отрицает объективность разума в знании, — полемизируя, он признает это знание действительным и с его помощью оспаривает науку разума.

То, что Якоби везде знает лишь о формальном знании, о тождестве рассудка, чье содержание наполняется лишь посредством эмпирии, о мышлении, к которому реальность прибавляется совершенно непостижимым способом, это — один из немногих или, собственно, единственный пункт, в отношении которого философия Якоби объективна и принадлежит науке; и этот пункт представлен в ясных понятиях. «Моя философия, — говорит Якоби («Давид Юм», Предисловие, с. V), — ограничивает разум, рассматривая его лишь для себя, голой способностью ясно воспринимать отношения, т. е. образовывать положение о противоречии и выносить суждения согласно нему; но далее я должен признать, что аподиктично и приносит с собой абсолютную достоверность только лишь утверждение исключительно тождественных положений»[1]. То же самое («Письма о Спинозе», с. 215–216): «Убеждение из оснований есть достоверность из вторых рук; (первые руки — это вера, о чем ниже[2]) основания суть лишь признаки сходства[3] с вещью, в которой мы удостоверены (собственно, посредством веры[4]); убеждение, которое они производят, происходит из сравнения[5] и никогда не может быть по-настоящему надежным и совершенным»[6]. Один из пяти тезисов (там же, с. 225) средоточия его утверждений: «Мы можем демонстрировать лишь сходства; — ведь демонстрация есть продвижение в тождественных положениях; — а каждое доказательство уже заранее предполагает нечто доказанное, принцип которого есть лишь откровение»[7]. Ср. с. 421: «Дело разума вообще состоит в прогрессирующем связывании; а его спекулятивное дело — связывание согласно познанным законам необходимости; — существенная неопределенность человеческого языка[8] и обозначения и изменчивое чувственных образов[9] позволяет, однако, этим положениям приобретать почти повсюду большой авторитет[10], как будто они высказывают нечто большее, чем голое: quicquid est, illud est[11]; больше, чем голый факт, который восприняли, наблюдали, сравнили, опознали и связали с другими понятиями»[12]. См. еще с. 238, а также «Давид Юм», с. 94[13].

Необходимое дополнение к положению о тождестве — положение об основании, понимать ли под ним, согласно различениям Якоби («Письма о Спинозе», с. 415)[14], положение об основании вообще, или положение о причине и действии, или об объединении обоих; а в отношении материи оно рассматривается, поскольку продвигаются от понятий к понятиям, или от понятия к его реальности, или от одних объективных реальностей к другим.

Прежнее философское образование в выражении положения об основании засвидетельствовало свои разумные устремления; и колебание этого положения между разумом и рефлексией, так же как и его переход к последней, очень точно обозначает себя в различении, которое Якоби делает между ним как логическим положением об основании и причинным отношением, и с помощью которого он прокладывает путь как постижения философии, так и борьбы против нее, по которому мы намеренны последовать за ним. Якоби усматривает в положении об основании его значение как принципа разумного познания, totum parte prius necesse est[15] («Давид Юм», с. 94), или — единичное определено только в целом, оно обладает реальностью только в абсолютном тождестве, которое, поскольку в нем положено различимое, есть абсолютная тотальность. «В одном отношении, — говорит Якоби, — totum parte prius necesse est[16] есть не что иное, как idem est idem[17], но в другом отношении, — нет; и из того, что два эти отношения по существу должны быть абсолютно разведены, сразу же происходит этот догматизм основания»[18]. Якоби, собственно, понимает положение об основании как чистое положение о противоречии и в этом смысле называет его логическим, как абстрактное единство, к которому, разумеется, с необходимостью должно присоединяться различное, как эмпирическое, и отличает от него причинное отношение, при котором рефлексируется о гетерогенном, которое прибавляется к тождеству понятия и которое есть эмпирически данное, и, в соответствии с этим свойством, утверждает причинное отношение в качестве опытного понятия. Способ, каким он это показывает («Давид Юм», с. 99 и далее)[19] и на который он ссылается («Письма о Спинозе», с. 415)[20], представляет собой примечательный образец локковского[21] и юмовского[22] эмпиризма, к которому примешана такая же знатная доля немецкого анализирующего догматизма, худшего, чем у Мендельсона[23], за освобождение от которого мир никак не может намолиться богам, в первую очередь Канту. В положении об основании и в тотальности Якоби недостает, собственно, частей, и он должен получить их еще откуда-то извне целого, или, как он это понимает, все части в действительности уже объединены в целое и имеются в нем; но такое интуитивное познание частей из целого есть лишь нечто субъективное и неполное, ведь отсутствует еще объективное становление и сукцессия, и из-за нее-то к тотальности и должно еще прибавиться причинное отношение[24]. В следующем ряде положений мы выслушиваем дедукцию этой, как Якоби ее называет, абсолютной необходимости понятия причины и действия и сукцессии («Давид Юм», с. 111 и далее):

«Для нашего человеческого сознания, и можно сразу же добавить — для сознания каждого конечного существа, кроме воспринимающей вещи необходима еще и действительная вещь, которая воспринимается.

Там, где два сотворенных существа, пребывающих вне друг друга, находятся в таком отношении друг к другу, что одно воздействует на другое, имеется протяженное существо.

Мы чувствуем многообразие нашего существа связанным в чистом единстве, которое мы называем нашим Я; неразделимое в существе определяет его индивидуальность или делает его действительным целым; нечто до некоторой степени аналогичное индивидуальности мы воспринимаем в телесной протяженности вообще, поскольку протяженное существо как таковое никогда не может быть разделено, но всегда представляет взору то самое единство, которое неразрывно связывает в себе множество.

Если индивидуумы также обладают способностью действовать вовне себя, то они должны, если должно произойти воздействие, непосредственно или опосредованно соприкасаться с другими существами.

Непосредственное следствие непроницаемости при соприкосновении мы называем сопротивлением; итак, там, где есть соприкосновение, с обеих сторон есть непроницаемость; следовательно, и сопротивление; действие и противодействие; оба — источники сукцессивного и времени, представления сукцессивного».

Эта дедукция понятий протяженности, причины и действия, и сукцессии, или дедукция абсолютного бытия конечности получилась, таким образом, из того предположения, что имеются единичные, открытые самим себе существа, находящиеся в общности друг с другом; а одновременно с этим вырывается тем самым то, что эти понятия должны быть общими всем конечным, ясным самим себе существам, а также, что в вещах в себе они имеют свой независимый от понятия предмет, следовательно, истинное объективное значение.

«Подобные понятия, а именно, те, что должны присутствовать во всяком опыте полностью и в качестве первого таким образом, что без их объективного невозможен был бы предмет понятия, а без их понятия было бы невозможно какое-либо познание вообще, называются просто всеобщими и необходимыми понятиями, а проистекающие из них суждения и умозаключения — познаниями a priori»[25].

Мы видим, что эта дедукция причинного отношения должна была касаться причинного отношения во всем его объеме и дать здесь нечто более убедительное, чем кантовская дедукция; но эта дедукция Якоби настолько мало заслуживает имени дедукции, что она даже не может быть названа обычным анализом предположенного, а именно, понятия общности единичных вещей; это уже нечто, от чего всякая спекуляция отшатывается в ужасе, а именно, предполагается, напрямую из самого вульгарного эмпиризма, абсолютное бытие человеческого сознания, и воспринимающей вещи, и воспринимаемой вещи, и их общности; с помощью избыточных опосредующих понятий их, в конечном итоге, доанализируют до действия и противодействия, и, тут уже заканчивается и анализирование, это — источники сукцессивного. Совершенно непонятно, зачем нужно это столь высокое искусство; ведь уже с помощью неанализируемого абсолютного приятия воспринимающей вещи и вещи воспринимаемой всякой философии нанесено решительное поражение. Примечательно отличие этой предпосылки и результата от результата кантовской дедукции категории; согласно Канту, все эти понятия — причины и действия, сукцессии и т. д. — полностью ограничены явлением; вещи, в которых эти формы объективны, так же как и познание этих объектов, есть совершенно ничто в себе; в-себе и разум просто возвышаются над этими формами конечности и сохраняются чистыми от них; результат, в котором бессмертная заслуга Канта, — то, что он дал начало философии вообще. Но в этом ничто конечности как раз и есть то, в чем Якоби видит абсолютное в-себе, и сновидением этого оружия он борется с бодрствованием Спинозы[26].

Если выше неполноту кантовской аннигиляции рассудка мы полагали в том, что Кант, хотя и делает его вместе с его формами чем-то субъективным, но в этом виде — все же чем-то положительным и абсолютным, то Якоби, напротив, после того, как он таким счастливым образом произвел действие и противодействие, сукцессию, время и т. д. из общности конечных вещей, находит, что «для того, чтобы эти основополагающие понятия и суждения стали независимыми от опыта, не нужно делать их предубеждениями рассудка, от которых мы должны быть излечены тем, что узнаем, что они не относятся ни к чему в себе, следовательно, не обладают истинным объективным значением; ведь основополагающие понятия и суждения не потеряют ни в своей всеобщности, ни в своей необходимости, если они взяты из того, что обще всякому опыту и лежит в его основе; они, скорее, получают намного более высокую степень безусловной (есть ли у безусловного степени?)[27] всеобщности, если их можно не просто установить значимыми для человека и свойственной ему чувственности, а вывести из сущности и общности единичных вещей. — Но если наши чувства совсем не раскрывают нам свойств вещей, их обоюдных отношений и связей, даже того, что они действительно имеются в трансцендентальном рассудке; и если наш рассудок ссылается всего лишь на такую, совершенно не изображающую сами вещи, объективно просто-напросто пустую чувственность, чтобы приобрести совершенно субъективные созерцания, совершенно субъективные формы по совершенно субъективным правилам; то я есмь всё и кроме меня в собственном рассудке нет ничего, и Я, мое Всё, в конечном итоге все же есть также лишь пустая иллюзия о чем-то, форма какой-то формы, призрак, — такая система на корню истребляет любые притязания на познание истины, а для самых важных предметов оставляет лишь такую слепую, полностью пустую для познания веру, какой еще никто и никогда не требовал от человека»[28].

Здесь, пожалуй, стоит отличать — кантовская познавательно пустая вера заключается лишь в том, что он не признает разумное как таковое, а не в его великой теории о том, что рассудок не познает никакого в себе. А то, чем Якоби, напротив, обогащает человеческое познание, суть такие вещи, как абсолютное бытие конечных вещей и их общности, времени и сукцессии, и причинной взаимосвязи, которые («Давид Юм», с. 119)[29] также и в вещах в себе обладают своим независимым от понятия предметом. Но вот то, чтобы такие абсолюты объективной конечности отрицались и познавались как в себе ничто, и, последовательным образом, ровно также субъективная конечность, чувственное и рефлексивно мыслящее Я, мое Всё, тоже было бы лишь пустой иллюзией чего-то в себе, что мое конечное Всё точно также гибнет пред разумом, как и Всё объективной конечности, это для Якоби — нечто омерзительное и ужасное; отвращение к уничтожению конечного фиксировано точно так же, как и корреспондирующее с ним, абсолютная достоверность конечного, и выказывает себя в качестве основной характеристики совершенно всей философии Якоби. То, что Якоби понимает сукцессию и причинную взаимосвязь как соотношение вообще, собственно, как лишь релятивное, ограниченное конечными вещами отношение, и в его дедукции, даже если вышеприведенное — дедукция по-иному, исходит не как у Канта, только лишь из сознательного рассудка, но и из бессознательного, это сначала можно было бы счесть улучшением кантовской дедукции; однако не стоит даже и упоминать о том, что отношение, рассмотренное субъективно, или сознательный рассудок, и оно же, рассмотренное объективно, или как рассудок, отношение вещей, пребывают полностью независимо друг от друга и дуалистически, у Канта же это отношение, по крайней мере, просто есть как лишь одно, без различия субъективного рассудка и особенного объективного, и если рассудок у Канта дóлжно понимать как субъективное, то все-таки не как внешнее, чуждое отношение вещей, и следовательно, как один рассудок, в чем выражено, по крайней мере, формальное философии; таким образом, самый важный результат Канта состоит все-таки в том, что эти отношения конечного (будь это отношения лишь субъективного, или в то же время и вещей) в себе есть ничто, познание согласно им есть лишь познание явлений (хотя подниматься над ним и нельзя, и поэтому оно становится абсолютным). Априорное отношений Якоби, напротив, состоит в том, что они подобают также и вещам в себе; это значит, что конечные вещи, эмпирическая вещь, а вне нее — действительная вещь, которая воспринимается, суть вещи в себе и отношения таких вещей, сукцессия, причинная взаимосвязь, сопротивление и т. д., суть истинные отношения разума или идеи; так что, следовательно, мнимое улучшение, в соответствии с которым отношения были бы не исключительно субъективным сознательного рассудка, но также и объективным, бессознательным, в действительности конституирует абсолютный догматизм и возвышение конечного до в-себе.

Применение же Якоби обоснования абсолютности бытия конечного, которое получилось посредством важного различения положения об основании и положения о причинности, к системе Спинозы имеет двоякую форму, утверждается, с одной стороны, что в ней отсутствует понятие сукцессии, с другой, что оно все же, в принципе, имеется, но в бессмысленном виде вечного времени.

Что касается отсутствия времени, то Якоби понимает философию Спинозы тем образом, что Спиноза хотел добиться естественного объяснения существования конечных и сукцессивных вещей. Однако поскольку он познал вещи согласно понятию разума как имеющиеся одновременно, ведь в понятии разума нет ни «до», ни «после», но всё есть с необходимостью и одновременно, а универсум — вечным образом, то, по Якоби, он совершил ошибку, принимая положение об основании исключительно только лишь в логическом плане, и тем самым декретировал не объективную и действительную сукцессию, а лишь субъективную и идеальную, которая не могла бы иметься даже и идеально, если бы в ее основе не лежала действительная сукцессия в субъекте, производящем ее в мысли; в логическом положении об основании сама сукцессия есть непостижимое[30].

О таком психологическом напоминании о том, что субъективная и идеальная сукцессия предполагает действительную сукцессию в субъекте, не стоит и говорить; этим отчасти ничего не сказано, отчасти сказано нечто ложное, так как идеальная сукцессия отсылает, собственно, к математическим аллегориям Спинозы, о чем речь пойдет ниже, и по своей истине может быть чем-то реальным только потому, что она — абсолютное «одновременно» тотальности, а вовсе не сукцессия. Это абсолютное «одновременно» тотальности и познание вещей такими, как они есть не временным, но вечным способом, Якоби приписывает, однако, положению об основании и пренебрежению законом причинности, а именно, понимаемом так, что в нем положено время; а абсолютное основание того, что этой причинностью и временем нельзя пренебрегать, заключается в том, что, согласно Якоби, время есть в себе и абсолютно, а положение об основании или тотальность называется Якоби логическим потому, что в нем причина и действие положены одновременно и не положено время. Но если не забывать о положении о причине и его отличии от положения об основании, то неподвижно погрязаешь во времени, и это у Якоби — абсолютное требование; когда Якоби столь настойчиво требует не забывать его различения, потому что посредством понятия разума, в котором нет ни «до», ни «после», но всё есть с необходимостью и одновременно, иначе, мол, случится то несчастье, что конечность, и время и сукцессия исчезнут в наивысшей идее, в идее вечного, то такое предостережение поистине подобно известному сигналу честной стражи имперского города, призывавшей наступающего и открывшего огонь противника не стрелять, чтобы не случилось несчастье, — как будто такое несчастье как раз и не было целью противной стороны.

Из того, что в понятии разума всё есть одновременно, Якоби сделал простой и верный вывод о том, что мы, согласно этому, должны были бы принять то, что в природе всё есть одновременно, и то, что мы называем сукцессией, есть голое явление; собственно, непонятно, как Якоби мог до некоторой степени гордиться нахождением этого, как он его называет, парадоксального положения, в отношении которого он удивляется тому, что Мендельсон был первым, посчитавшим возможным его признать (следование и продолжительность, — очень хорошо говорит Мендельсон, — суть необходимые определения ограниченного мышления), так как Якоби, напротив, пришлось защищать его от других философов (!), которым он предъявил его, — и каковое положение он излагал не всерьез, а лишь как необходимое следствие положения об основании, — мог гордиться как своим открытием, как положением, которое, якобы, не принадлежит Спинозе[31]. Ведь мог же Якоби, комментатор Спинозы, иметь о Спинозе то мнение, что он полагает время в Боге и, в то же время, что оно, согласно ему, относится лишь к natura naturata?[32] И действительно, мы тотчас видим, что Якоби, после того, как он заключает, что Спиноза должен, собственно, объявлять время голым явлением, все же находит время у Спинозы, а именно, в нелепости вечного времени[33]. Хотя у него в редких случаях, как, например, во второй книге «Этики» и в письмах[34], речь вскользь заходит об этой второстепенной форме сукцессии и он выделяет бесконечный ряд конечных вещей в этой форме абстракции, употребляя по отношению к ней не «мыслить», а «imaginari»[35], и достаточно определенно называя ее «auxilium imaginationis»[36], то знал же, пожалуй, Якоби о спинозовском различении intellectus и imaginatio[37]. Абсолютная одновременность и то, что Бог есть не преходящая, но вечная причина вещей, и что вне Бога они, следовательно, также суть во времени, а само время есть в себе ничто, — каждая строка в системе Спинозы делает положение о том, что время и сукцессия есть голое явление, такой тривиальностью, что в нем нельзя усмотреть ни малейшего следа новизны и парадоксальности. Якоби ссылается («Письма о Спинозе», с. 409)[38] на то, что убеждением Спинозы было то, что всё должно рассматриваться лишь secundum modum, quo a rebus aeternis fluit[39], а время, мера и число — как выделенные из этого модуса виды представлений, следовательно, как сущности воображения. Ну, и как же то положение могло бы не принадлежать Спинозе? Для Якоби то положение настолько парадоксально, что он не только не утверждал его всерьез, но из этой конечной формы конечности решительно делает нечто абсолютное, а все опровержение Спинозы основывает на том, что тот положение об основании берет не так, чтобы в нем заключалось время, и из этого объясняет заблуждение Спинозы в отношении философии, в то время как он сам ради этой конечности признает предприятие разума невозможным и случайным.

Но Якоби действительно находит у Спинозы ту непоследовательность, что он полагает время как нечто в себе, он находит в основе (где эта основа?) бесконечного ряда единичных вещей, которые пришли в действительность одна за (!) другой, вечное время, бесконечную конечность; и это нелепое утверждение нельзя устранить с помощью математической фигуры, ведь здесь Спиноза дал обмануть себя своему воображению[40].

Сначала мы намерены осветить бесконечный ряд конечных вещей Спинозы, затем — вечное время, которое делает из него Якоби, и несостоятельность математических аллегорий.

Именно infinitum actu[41], которое Спиноза разъясняет в 29 письме[42], также имеющемся в виду Якоби, и о котором Спиноза говорит, что те, кто смешивают вещи способности воображения, число, меру и время, с самими вещами, поскольку не знают истинной природы вещей, отрицают его, именно оно есть то, что Якоби смешивает с бесконечным воображения. Бесконечное Спиноза определяет (Eth. P. I. pr. VIII. Sch. I.)[43] как абсолютное утверждение существования некоторой природы; конечное, напротив, — как частичное отрицание. Это простое определение делает, следовательно, бесконечное абсолютным, равным самому себе, неделимым истинным понятием, которое одновременно заключает в себе особенное или конечное по его сущности и есть единственное и неделимое, и эту бесконечность, в которой ничто не отрицаемо и не определяемо, Спиноза называет бесконечностью рассудка; это — бесконечность субстанции, и ее познавание — интеллектуальное созерцание, в котором, как в интуитивном познании, особенное и конечное не исключены и не противоположены, как в пустом понятии и в бесконечности абстракции; и это бесконечное есть сама идея. Бесконечное способности воображения, напротив, возникает совсем иным способом; собственно, как выражается Спиноза, существование и длительность modorum[44] мы, если смотрим не на порядок самой природы, а на ее особенную сущность, насколько ее понятие не есть понятие самой субстанции, можем определять и делить по собственному произволу; и если мы постигаем количество, абстрагируясь от субстанции, а длительность — от того способа, которым она проистекает из вечных вещей, то для нас возникает время и мера[45]. Конечное полагается, частично отрицается лишь или посредством того, что Спиноза называет способностью воображения, или вообще посредством рефлексии; и это частично отрицаемое, положенное для себя и противоположенное не отрицаемому в себе, просто утвердительному, делает само это бесконечное частично отрицаемым, или абстракцией, кантовским чистым разумом и бесконечностью, поскольку оно приведено в противоположность; а в качестве их абсолютного тождества дóлжно полагать вечное, в котором это бесконечное и то конечное вновь уничтожены по их противоположности. Но это нечто другое, если абстрагированное, конечное или бесконечное, остаются тем, что они есть, и каждое должно быть принято в форму противоположного; здесь одно определено как не сущее тем, что есть другое, и каждое — как положенное, и как не положенное, сущее как это определенное, и как сущее — иное; а нечто так положенное утекает в эмпирическую бесконечность; длительность, как положенная лишь посредством воображения, есть момент времени, конечное, и фиксированная как таковой момент, есть частично отрицаемое, в себе и для себя в то же время определенный как сущий другой момент; этот другой момент, точно также получающий свою действительность посредством воображения, точно также есть другой; это отрицание, которое остается тем, что оно есть, сделанное посредством воображения положительным, дает эмпирически бесконечное, т. е. абсолютное, неразрешенное противоречие.

Эту эмпирическую бесконечность, которая положена лишь постольку, поскольку полагаются единичные вещи (Eth. P. I. pr. XXVIII.)[46] — единичные вещи, которые в себе суть просто ничто, но которые Якоби в дедукции выше, как воспринимающую вещь и как вещь воспринимаемую, напротив, полагал абсолютно, — Якоби сразу же вменяет Спинозе в вину, так как ни один философ не был более далек, чем он, от того, чтобы принять нечто такое, ведь с не в себе бытием конечных вещей непосредственно отпадает подобная эмпирическая бесконечность и время; Якоби говорит, что Спиноза уверяет: если мы представляем себе бесконечный ряд следующих друг за другом, объективно и действительно происходящих друг из друга единичных вещей как вечное время, то дело здесь лишь в нашем воображении[47]; однако как бы Спиноза мог счесть бесконечный ряд следующих друг за другом, объективно и действительно происходящих друг из друга единичных вещей чем-то в себе сущим и рассматриваемым по истине; ошибка заключена уже в этом ряде единичных и следующих друг за другом вещей, который Якоби считает чем-то абсолютным, и единичное и время в бесконечность Спинозы привносит никто иной как Якоби. Идея, поскольку она рассматривается с ее отрицательной по отношению к воображению или рефлексии стороны, есть идея потому, что воображением или рефлексией она может быть превращена в нелепость; этот процесс превращения — наипростейший; воображение или рефлексия направлено исключительно на единичные вещи, или на абстракции и конечное, и их считает абсолютными; в идее, однако, эта единичность и конечность уничтожается тем, что противоположное рефлексии или воображения, идейно или эмпирически противоположное, мыслится как одно; рефлексия способна понять, что здесь вещи, которые она полагает как особенные, полагаются как тождественные, но не то, что они тем самым в то же время уничтожены; ведь ее продукты абсолютны именно только тогда, когда она деятельна; итак, только когда она полагает и то, и другое — и тождество того, что только и есть для нее, только пока оно раздельно, и абсолютную сохранность его в этом тождестве, только тогда она счастливым образом обнаруживает нелепость. Так Якоби полагает абстракцию времени и абстракцию единичной вещи, продукты воображения и рефлексии, в качестве в себе сущих и находит, что, если полагается абсолютная одновременность вечной субстанции, то единичная вещь и время, которые суть лишь постольку, поскольку они из нее изъяты, тоже сополагаются[48], — но не рефлексирует о том, что тем, что они возвращаются вечной субстанции, из которой взяты, они перестают быть тем, что они суть, лишь поскольку от нее оторваны: он, следовательно, в бесконечности и самой вечности удерживает время, единичность и действительность.

Если излюбленная тенденция объяснительства не удовлетворена тем, что время есть в себе ничто и что в вечности оно пропадает, и Якоби считает, что Спиноза в своей философии хотел дать естественное объяснение существования конечных и сукцессивных вещей, то из вышеизложенного становится ясно, чтó такое, собственно, объяснение времени, а именно, — абстракция, произведенная в вечной идее; Якоби, следовательно, мог бы произвести абстракцию времени непосредственно в тотальности или в положении об основании и таким образом понять его из последнего; однако отыскивание в тотальности абстракции как таковой и в этой форме, это — нечто непосредственно себя снимающее. Мы получаем абстракцию времени, когда мы изолируем мышление от атрибутов и понимаем его не как атрибут абсолютной субстанции, в качестве какового оно выражает ее саму, а фиксируем его абстрагировано от нее, как пустое мышление, субъективную бесконечность, и полагаем эту абстракцию в релятивное отношение к единичности бытия. Посредством этой абстракции время ведь поистине познается из вечности и, если угодно, объясняется; но дедукция его из общности единичных вещей даст еще более естественное объяснение, когда уже предположенное, единичные вещи, суть нечто естественное. Совершенно прозрачно, что под естественностью, посредством которой философия намеревалась осуществить свой способ объяснения, Якоби понимает не что иное, как формальное знание, и рефлектированное мышление, и познание согласно воображению; сюда относятся приведенные выше высказывания о понятии знания Якоби; правда, таким естественным способом философское понимание невозможно; и у Спинозы, пожалуй, можно найти несколько строк об этой естественности, но поскольку Якоби под естественным объяснением понимает познание согласно воображению, то у Спинозы все, пожалуй, сверхъестественно; и таким образом утверждение Якоби о том, что мир не может быть объяснен естественным способом[49], наилучшее подтверждение себе находит у Спинозы, который его не только выдвинул, но и разъяснил. Но вследствие этого отпадает вообще всякая так называемая естественность и тем самым также и сама эта сверхъестественность, потому что она есть лишь постольку, поскольку ей противостоит естественное, и дело здесь не в том, что разум, как говорит Якоби («Письма о Спинозе», с. 419)[50], стремится превратить внеестественное (das Außernatürliche) или сверхъестественное в естественное, и не в том, что он стремится превратить естественное в сверхъестественное; но эта естественность, т. е. механизм, и причинная взаимосвязь, и время, так же как и знание, которое идет дальше чистого тождества и анализирует факты, для разума вовсе не существует.

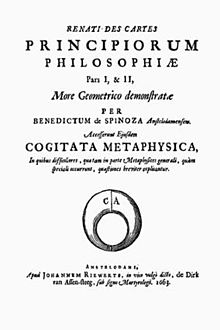

Что же, наконец, касается математических аллегорий некоторого actu[51] бесконечного, которые Спиноза противопоставляет обману воображения и которыми он, согласно Якоби[52], должен был быть введен в заблуждение посредством воображения, то Спиноза настолько уверен в своей правоте, что говорит: насколько жалко резонировали те, кто держит actu бесконечное за нелепость, об этом могут судить математики, которые в ясно и отчетливо познанных вещах не позволили остановить себя аргументами такого пошиба. Спиноза приводит в качестве примера фигуру пространства, заключенного между двумя кругами, не имеющими общего центра[53]; он также напечатал ее как настоящий свой символ в начале своих принципов картезианской философии, в то время как этим примером вернул эмпирическую бесконечность из нескончаемой гонки воображения вовне и поставил ее перед собой[54]. Математики заключают, что неравенства, возможные в этом пространстве, бесконечны не из-за бесконечного числа частей, ведь его величина определённа и ограничена, и я могу полагать большие или меньшие пространства, следовательно, — большие или меньшие бесконечности, а потому что природа предмета превосходит всякую определенность числа; в этом ограниченном пространстве есть действительное бесконечное, actu бесконечное. В этом примере мы, собственно, видим бесконечное, которое выше было определено как абсолютное утверждение или абсолютное понятие, в то же время для созерцания, следовательно, представленное в особенном, и абсолютное понятие есть actu тождество противоположных; если эти части удерживаются раздельно и как таковые полагаются тождественными, то это особенное, положенное как таковое действительным, выражено в числах, и в соответствии с понятием должно быть положено в своей несоизмеримости тождественным, таким образом эмпирическая бесконечность возникает в бесконечных рядах математиков; несоизмеримость, однако, заключается в том, что особенное освобождается от подведения под понятие, разделяется на части, которые абсолютно определённы и абсолютно неравны друг другу, и если ранее в интуитивном понятии они уравнены, то теперь сравниваются друг с другом, суть более не в тождестве, но лишь в отношении; одним словом, это — не что иное, как обращение геометрии в анализ, или, определеннее, — обращение пифагорейского основоположения, которое одно есть вся истинная геометрия, в ряды функций кривых линий. Отсюда следует истинный характер мышления, заключающийся в бесконечности; поскольку абсолютное понятие, собственно, — бесконечность, а в себе абсолютное утверждение обращено против противоположного и конечного, как их тождество, то мышление есть абсолютное отрицание; и это отрицание, положенное реально, как сущее, есть полагание противоположных; +А–А=0; ничто существует как +А–А и по своей сущности есть бесконечность, мышление, абсолютное понятие, абсолютное чистое утверждение. Эта абстрагированная бесконечность абсолютной субстанции есть то самое, что Фихте сделал ближе нашей новой, более субъективной культуре как Я или чистое самосознание, чистое мышление, собственно, как вечную деятельность, или продуцирование различия, которую рефлектированное мышление знает всегда лишь как продукт. Выступающее в явлении разделенным, несоразмерное, различие как продукт, в последнем отношении, в бесконечности, т. е. в том, в чем противоположенные одновременно отпадают, равно себе; а тождество в отношении к несоразмерным, положенным как сущие для себя (в числах), есть бесконечное тождество, ничто; несоразмерные, однако, положены не как эти абстракции, сущими для себя (в числах), не сохраняющиеся без целого как части, а согласно с тем, что они суть в себе, собственно, только лишь в целом, так для интуитивного или геометрического познания имеется истинное понятие, истинное равенство целого и частей, и утвердительная бесконечность, actu бесконечное. Эта идея бесконечного — одна из наиважнейших в спинозовской системе и в изложении ее она должна бы была играть бóльшую роль, чем всего лишь роль источника праздного предиката для мышления, протяженности и т. д., как в положениях Якоби, в ней как раз и заключается самое важное, а именно, познание точки объединения атрибутов; однако без этой идеи высшие идеи Спинозы изложены формальным, историческим образом — как в 14 тезисе атрибуты и модусы прибавляются к абсолютной субстанции в обычной рефлексивной форме свойств[55]. Сделаем краткий обзор форм бесконечности; истинное бесконечное есть абсолютная идея, тождество всеобщего и особенного, или тождество самих бесконечного и конечного; а именно, бесконечного, поскольку оно противоположно конечному, и это бесконечное есть чистое мышление, положенное как эта абстракция, оно — чистое абсолютно-формальное тождество, чистое понятие, кантовский разум, фихтевское Я. Но, противопоставленное этому конечному, оно, именно поэтому же, есть абсолютное ничто последнего, +А–А=0; это — отрицательная сторона абсолютной идеи; это ничто, положенное как реальность, сама бесконечность, не как субъект или продуцирование, в качестве какового она есть как тождество, так и ничто, а как объект или продукт, она есть +А–А, полагание противоположенных. Но ни одна из этих форм бесконечностей не есть ни бесконечность воображения, ни эмпирическая бесконечность; первая бесконечность — это бесконечность абсолютного разума; бесконечность чистого тождества или отрицательности — бесконечность формального или отрицательного разума, а бесконечное в своей реальности, как +А–А, из которых одно определяется как бесконечное, другое — как конечное, или конечность вообще, есть бесконечное рефлексии и воображения, к которому относится указанное выше — когда некоторое конечное должно быть положено как абсолютное, т. е. одновременно как нечто иное. У Якоби бесконечность находится или как нечто пустое, или как эмпирическая бесконечность воображения, и это его соблазняет посчитать, что Спиноза в своем математическом примере (Якоби говорит о многих, но в 29 письме[56] есть только один, а присутствующий в P. I. Prop. XIX. Schol.[57] пример — не пример Спинозы, но взят им у его противников) хочет представить эмпирическую бесконечность как существующую actu и настолько удовлетворен этим математическим примером, что находит в нем хотя и не объективную и действительную бесконечность, но все же субъективную и идеальную[58].

Там, где мы воспринимаем связь основания и следствия («Давид Юм», с. 94), мы сознаем множественное в представлении, а это происходит во времени, и эта идеальная сукцессия сама есть действительная сукцессия в субъекте, который ее производит[59]. — Спиноза таким образом добился большего, чем намеревался; ведь при этом примере он вовсе не думал о сукцессии, да ее и нельзя здесь увидеть. Но Якоби все же находит здесь, по крайней мере, субъективную сукцессию; этот пример, следовательно, имеет у него вместо философского психологическое и эмпирическое значение, ему только еще не достаточно эмпирического, а именно, в нем, кроме психологической сукцессии, не хватает также еще и объективной действительной, несмотря на то, что и сама идеальная есть действительная сукцессия в субъекте.

Природа этого полемического обращения заключается, следовательно, в том, что Якоби или не хватает сукцессии и конечности и он их просто требует от спекуляции, или он привносит их сам своими объяснениями, а затем находит нелепости. Выше мы видели положительную сторону этой фиксированности в конечном согласно идейной форме, собственно, в отношении к знанию, понимаемому как движущееся, держась за путеводную нить подобия и тождества, и нуждающееся в факте, который должен быть дан ему как нечто чуждое, +В, к которому, как представляют, должно присоединиться тождество понятия. Об этой эмпирии вообще и об индивидуальности чувства, которая определяет объем и красоту этой эмпирии, и о том, что посредством разума эмпирия человека имеет другой характер, чем эмпирия зверя, а также об эмпирическом выражении субъективной индивидуальности или чувства Якоби порой высказывает глубокомысленные и остроумные соображения. Такие выражения об отношении эмпирии к знанию, как (Рейнг. «Журнал», тетрадь 3, с. 92)[60]: пространство и время суть факты, поскольку движение есть факт; человек, который никогда бы не двигался, не мог бы представить себе пространства; тот, кто никогда бы не изменялся, не знал бы понятия времени; мы также мало были бы способны достичь его a priori, как и чистой множественности, непреложной связанности, продуцирующей спонтанности рассудка, — возможно, принадлежат не Якоби, а обработчику Кёппену. Глубокомысленны выражения эмпирии и об эмпирии потому, что они намекают на спекулятивные идеи; и привлекательность сочинений Якоби покоится на этой музыке призвуков и отзвуков спекулятивных идей, которая, однако, остается лишь звучанием, потому что идеи искажаются опосредующей средой абсолютного бытия рефлексии и не должны развиться в то, что ожидается там, где дело касается науки, — в артикулированное научное слово (Logos). Если бы этому звучанию идей как чему-то объективному, чем оно не должно быть, позволено было быть воспринятым в понятие, постигнутым и удержанным как общему достоянию мышления, то, рассматривая смысл одних лишь таких выражений, нельзя бы было не опознать в них изложение разума. Например, непосредственно после того, как Якоби («Письма о Спинозе», в процитированном выше) признал за разумом лишь способность анализировать факт и связывать согласно чистому тождеству, он высказывает (с. 423) свою основополагающую мысль, что Он берет человека, не разделяя его, и что Он считает, что его сознание составлено из двух изначальных представлений, из представления обусловленного и безусловного, которые связаны неразрывно[61]. Но разве это не разделение, когда сознание составляется из двух, согласно Якоби, абсолютно противоположных представлений? Согласно следующей странице[62], мы, пока понимаем, остаемся в цепи обусловленных условий и в понятной природе; эта взаимосвязь понимания и природы, однако, прекращается и сверхъестественное, непостижимое и безусловное пребывает абсолютно потусторонне, следовательно, без взаимосвязи. Как, следовательно, Якоби может говорить, что он не разделяет человека, если он составляет сознание из абсолютно противоположных? Или, скорее, он берет его уже разделенным, поскольку он рассматривает его согласно явлению сознания. — Но если мы действительно должны брать человека, его сознание и его взаимосвязь как нечто неразделенное, как хочет дать его Якоби, то мы должны то, что Якоби называет принципом познания и разума, понять как неразделенное тождество обусловленного и безусловного, и поскольку, по Якоби, первое есть естественное, а второе — сверхъестественное, — как тождество естественного и сверхъестественного, и в этой обусловленной безусловности или безусловной обусловленности мы имели бы ту самую нелепость конечной бесконечности, которую Якоби находит у Спинозы, и, по крайней мере, уничтожение противоположностей естественного и сверхъестественного, конечного и бесконечного, следовательно, по меньшей мере, — освобождение от рефлексии, которая делает это противоположение абсолютным, а противоположности — чем-то в себе.

Так замечание («Бесполезный карманный справочник, 1802 г., с. 30)[63]: где есть чувство, там есть начало и конец, там есть разделение и связь, там есть одно и иное, а чувство есть третье, — очень даже можно воспринять как спекулятивную идею; также (Рейнг. «Журнал», тетрадь 3, с. 70): «Признак чувства вообще есть двухконечное и пребывание посредине между субъектом и объектом»; еще более там же, с. 95: «чувственность не определяет, также не определяет и рассудок, принцип индивидуирования находится вне них; в этом принципе дана тайна множественного и одного в неразрывной связи, бытие, реальность, субстанция. Наши понятия этого суть лишь взаимосменяющиеся понятия; единство предполагает всеобщность, всеобщность — множественность, множественность — всеобщность; единство поэтому — начало и конец этого вечного круга и означает — индивидуальность, организм, объект-субъективность». Но центром этого круга, который есть одновременно и центральная точка, и периферия и удерживает взаимосмену, не дает исчезнуть одному, как только выступит иное, была бы идея разума, абсолютного и все же двухконечного тождества одного и много; такая идея есть, однако, совершенно иное знание и познавание, чем то, которое только лишь анализирует факты и продвигается с помощью подобия. Эта форма, в которой Якоби лишь глубокомысленным образом поднимает рефлексию над ней самой, — необходимый выход, который только и остается для высказываний разума, когда конечность и субъективность сделаны чем-то абсолютным; в качестве глубокомысленного изложения разум оберегает себя от того, чтобы быть воспринятым в бесконечное понятия и стать общим достоянием и научностью, зато остается аффицированным субъективностью, собственным и особенным; на кольце, символе разума, которое он подает, остался лоскуток кожи руки, протягивающей его, — предпочитают лишиться его, когда разуму дóлжно иметь научное отношение и заняться понятиями; это такое глубокомыслие, которое тем же образом нелепости конечной бесконечности, чего-то, что одновременно есть и начало, и конец, взаимополагания обусловленного и безусловного и т. д., в большей степени вновь приближается к формализму разума, очень уж общедоступному. Насколько субъективна форма этого философствования, ровно настолько же субъективным и конечным должен быть предмет этого философствования, ведь конечность есть нечто в себе; изложение и философствование направлено в первую очередь на человека и о человеке: о том, что мы находим себя помещенными на землю и что наше познание будет таким, каковы наши действия здесь; какими получатся наши моральные свойства, таким получится и наше усмотрение всех вещей, связанных с этим, и т. д. Этому непрекращающемуся раздумью о человеке и восхвалению и рассказам о его разумном инстинкте и его чувстве Эпиктет[64], забывая о человеке, возражает в том месте, которое приводит Якоби («Бесполезный карманный справочник, 1802 г.», с. 30): но так как я разумное существо, то мое дело — восхвалять Бога (не человека); это — мое призвание, я хочу его осуществить.

Философствование Гердера[65] есть лишь небольшая модификация этого свойства выносить абсолютное не в форме разумного познания, а лишь в игре понятиями рефлексии или в отдельных обращениях к нему, которые, как Кант, заканчивающий в практической вере идеей, как будто начиная философствование, непосредственно тут же его и завершают, или выносить разумное только лишь как прекрасное чувство, инстинкт, индивидуальность; гердеровская форма обладает даже еще и преимуществом — она нечто более объективное. Пена спинозизма и запутывающие разум и язык проповеди, как Якоби называет гердеровское философствование, проистекают как раз из того, что, как Якоби на место разумного мышления ставит выражение чувства, субъективность инстинкта и т. д., так и Гердер на место разумно мыслимого ставит нечто, в чем разумное также будет скрыто, а именно, понятие рефлексии. «Понятие мощи, как и понятие материи и мышления, — говорит Гердер («Бог», 2 издание, с. 126)[66], — будучи развиты (т. е. свиты)[67], согласно самой спинозистской системе, все три сходятся воедино, то есть в понятие прасилы; вечная прасила, сила всех сил — лишь Одна и т. д.». С. 169: Реальное понятие, в котором все силы не только основаны, но которое они все вместе и не исчерпывают, это бесконечно превосходное есть: действительность, реальность, деятельное существование; это — главное понятие у Спинозы; а природа (с. 245 и далее) есть царство живых сил и бесчисленных организаций, каждая из которых в своем роде не только мудра, хороша и прекрасна, но и есть нечто совершенное, что значит — отображение самой мудрости, блага и красоты и т. д. Выпавший волос, поломанный ноготь вновь вступает в другой регион взаимосвязи мира, где он действует или претерпевает опять же не иначе как согласно своему нынешнему природному положению и т. д.

Не означает ли это, как говорит Якоби[68], приобрести высшую заслугу исследователя — разоблачить и выявить существование? Только, как и Якоби, не для философского познания: наоборот, оба равно усердно стараются устранить научную форму там, где она имеется для разумного познания. Гердер полностью сознает способ, каким он излагает центральный пункт спинозистской системы: «я не знаю («Бог», 2 издание, с. 77) другого главного слова, в котором обе действительные и действенные деятельности, мысль духовного мира и движение телесного мира, позволяли бы настолько же непринужденно постичь себя, кроме как в понятии силы, мощи, органа; словом “органические силы” одновременно обозначают внутреннее и внешнее, духовное и телесное; в то же время это также лишь выражение; ведь мы не понимаем, что такое сила, и также не намерены объяснить с ее помощью слово “тело”». Ровно в этом же состоит занятие Якоби — на место философских идей поставить выражения и слова, которые не должны быть ни познаны, ни поняты; они, пожалуй, могли бы иметь философский смысл, но полемика Якоби как раз и направлена против философских учений, в которых к ним относятся серьезно и в которых выражено их философское значение. Лучше всего то, о чем здесь идет речь, высказывает Кёппен в заключительной декламации о критицизме, обращенной к Якоби (Рейнг. «Журнал», тетрадь 3)[69]: Свободное, бессмертное существо, человек, брат, полный высокого благоговения, преданности, любви; как может буква твоего философствующего разума лучше научить тебя тому, во что ты живее веришь, на что надеешься и что знаешь в святая святых твоей души: Господству бесконечного над тобой, добродетели из свободы и вечной жизни! и т. д. — Такое ледяное и пустопорожнее сердечное излияние, происходящее из разума как инстинкта, на что Якоби указывает постоянно, мнит, пожалуй, быть чем-то большим, чем положение философствующего разума, от которого оно хочет избавиться.

Части полемики, базирующейся на том же основании, что и полемика против Спинозы, — о предприятии критицизма — привести разум к рассудку, а философии как таковой указать новую цель (Рейнг. «Журнал», тетрадь 3)[70], полемики против кантовской философии мы коснемся здесь лишь вкратце; якобиевский инстинкт в борьбе против разумного познания цепляется именно к тому пункту кантовской философии, в котором она спекулятивна, а кантовское изложение, со спекулятивной стороны теряющееся в продукте, само по себе не ясное, но скованное терминологией, присвоенной рефлектирующим мышлением и ставшей тем самым непригодной для философского разума, терминологией ушедшего в прошлое образования, — это изложение он с тем большей легкостью превращает в галиматью и с помощью неспекулятивной рефлексии и для этой рефлексии делает бессмыслицей; в этой полемике характер рефлексивной философии выражает свои принципы в очень определенных чертах. Критике собственно этого сочинения пришлось бы изображать пустые вопли и его едкое, язвительное и посредством искажений доходящее до лукавства существо; к такого рода примерам[71] мы относим и встречающийся в «Предисловии»[72], когда в кантовском изложении форм созерцания должен быть дан образец несогласия системы с самой собой и смешения эмпиризма и идеализма, и для этих целей сначала документально доказывают, что пространство и время — голые формы, что они не могут стать предметами, и для этого цитируется «Критика чистого разума», с. 347[73], где написано: «Одна лишь форма созерцания без субстанции сама по себе есть не предмет, […] чистое пространство и чистое время, которые, правда, как формы созерцания суть нечто, но сами они не предметы, которые можно созерцать»[74], и где нет ни одного слова о том, что они не могут стать предметами (в каком смысле, мы скоро увидим); «они не позволяют себя ни созерцать, ни воспринять», — продолжает Якоби и цитирует в связи с этим «Критику чистого разума», с. 207, где о непозволении созерцания себя нет вообще ничего, а о восприятии — что они совершенно не могут быть восприняты сами по себе потому, что они суть чистые формальные созерцания, не явления (т. е. тождества созерцания и ощущения), не предметы восприятия[75]; «и все же, — говорит затем Якоби, — указанные, необъективные формы созерцания, согласно другим высказываниям, суть также предметы», в связи с чем цитируется «Критика чистого разума», с. 160, где написано (в примечании, в основном тексте нет ничего о предмете): «пространство, рассматриваемое как предмет (выделено самим Кантом), как это действительно необходимо в геометрии, содержит не одну только форму созерцания»[76]; здесь Кант различает формальное созерцание как единство созерцательного представления и форму созерцания, когда оно в отношении к понятию рассудка является в качестве только лишь голой множественности, обладая, однако, в себе самой единством; и также в § 24[77] определенно замечается, что рассудок, как трансцендентальный синтез способности воображения, сам есть единство пространства и времени и даже их самих лишь и делает возможными; — один из превосходных пунктов в том, что Кант говорит о чувственности и априорности. Какое же противоречие в том, что форма созерцания как противоположная понятию рассудка чистая абстрагированная форма не есть предмет, но может быть сделана предметом, как в геометрии, из-за его внутреннего, априорного в нем единства, не выступающего, однако, в качестве голой формы созерцания? — Наконец, согласно предыдущему, противоречие должно заключаться в том, что пространство и время суть не только лишь формы созерцания, но и сами созерцания, и как таковые — даже и отдельные представления; отдельные, индивидуальные (противоположные понятию) представления для Канта означают то же самое, что и созерцания, и это понятие Канта нельзя назвать никак иначе, кроме как превосходным и одним из его наиболее чистых и глубоких понятий. — Но даже совершенно вне зависимости от истинности или ложности этого понятия, — в чем другом заключается противоречие между вышеизложенным и тем, что Якоби приводит в качестве противоречащего, как не в неверном цитировании Якоби? — На следующей странице Якоби говорит: «Фихте, которому казалось непостижимым то, как Я заимствует свою реальность и субстанциальность у материи, и т. д.». В связи с этим превосходным, совершённым также мимоходом, как мимоходом разделываются и с Фихте, изложением Кантовской системы, что согласно ей Я заимствует свою реальность и субстанциальность у материи, цитируется «Критика чистого разума», с. 277 и далее. Период, начинающийся на с. 276 и переходящий на с. 277: «Но здесь доказывается (Кантом против идеализма)[78], что внешний опыт, собственно, непосредствен, что только посредством него возможно, правда, не сознание нашего собственного существования, а определение последнего во времени, т. е. внутренний опыт. Правда, представление “Я есмь”, выражающее сознание, может сопровождать любое мышление, и есть то, что непосредственно заключает в себе существование субъекта, но не познание последнего, тем самым также не заключает и эмпирическое познание, т. е. опыт; ведь он, кроме мысли о чем-то существующем, включает еще и созерцание, здесь — внутреннее, которое само лишь опосредованно и возможно только лишь посредством внешнего созерцания.

Примечание 2. С этим также полностью согласуется любое опытное применение нашей познавательной способности в определении времени. Не только, что мы можем предпринять любое определение времени лишь посредством смены во внешних отношениях в связи с устойчивым в пространстве (например, движение Солнца), но даже так, что у нас нет совершенно ничего устойчивого, что мы могли бы, как созерцание, подвести под понятие субстанции, кроме лишь материи, и даже сама эта устойчивость не почерпывается из внешнего опыта, но a priori предполагается как необходимое условие всякого определения времени, тем самым, со стороны нашего собственного существования, — как определение внутреннего чувства посредством существования внешних вещей. Сознание себя самого в представлении Я — вовсе не созерцание, а исключительно интеллектуальное представление самодеятельности мыслящего субъекта. Поэтому это Я не обладает ни малейшим предикатом созерцания, который, как устойчивый, мог бы служить коррелятом определению времени во внутреннем чувстве: как, например, в материи как эмпирическом созерцании такова непроницаемость»[79].

Мы выписали это место целиком, чтобы с помощью непосредственного рассмотрения прояснилось, насколько лукаво простецкое изложение, утверждающее, что Я заимствует свою реальность и субстанциальность у материи. Для опыта Канту требуется нечто, в чем смена времени определяла бы себя как в чем-то устойчивом, и это устойчивое есть материя, а именно, как априорное; а субстанциальность есть эта, определенная в отношении к опыту устойчивость во времени, Кант же определенно исключает «Я есмь» и даже существование субъекта из таких, относящихся к опыту предикаментов; так что то, что говорит Кант, toto coelo[80] отличается от того, что Якоби, ничего не разъясняя, пишет о реальности, субстанциальности и материи, придавая реальности, субстанциальности и материи, так же как и Я, совершенно иное значение, чем в котором о них говорят обычно: Я заимствует свою субстанциальность у материи; — разве так цитировать и обращаться с Кантом не означает обходиться с ним хуже, чем с мертвой собакой?

Но это общее лукавое обращение, заключающееся в том, что, если Кант представляет в опыте как момент ощущения, так и созерцания и категории в качестве продуцирующих лишь явление и не признает познание в-себе и вечного существующим по праву, то Якоби понимает это «как уничтожение до основания любых притязаний на познание истины и как сохранение такой слепой и полностью пустой для познания веры, какой еще никто и никогда не требовал от человека»[81], такое обращение понятно из его вышеуказанного принципа, того, что конечное и явление для него абсолютны. Так философия Якоби низвела также и выражения «истина» и «вера» до значения наиобычнейшей и эмпирической действительности, из этих слов «истина» заслуживает философского обращения, а «вера», действительно, также общераспространенно и за его пределами, но в отношении достоверности вечного, а не действительного эмпирически; уничтожения такой эмпирической истины и веры в чувственное познание Якоби стыдится как посягновения на святыню, как церковной кражи.

К неверному цитированию и поношению добавляется третий ингредиент полемического изложения, собственно, галиматьизация (galimathisirt); ее искусство очень просто, она, собственно, есть постижение разумного рефлексией и превращение его в рассудочное, посредством чего оно в себе и для себя самого становится нелепостью, как мы видели, когда в вечность и бесконечность Спинозы было вгалиматьизировано время. Чтобы не говорить о такого рода искажениях, как тогда, когда Кант называет синтез деятельностью, а затем вновь говорит о нем в отношении к способности воображения, что он есть действие последней, и Якоби выводит отсюда вопрос: «Эта способность есть действие?», что его усердный продолжатель повторяет на с. 85, и соглашается с Кантом в том, что тот, якобы, называет синтез лишь действием слепой способности воображения[82]; — и чтобы не приводить отдельные примеры, ведь сочинение в целом продолжается в едином тоне, галиматьизирующем и удовлетворенном своим изготовлением бессмыслицы, мы обратимся к основному, к отношению так называемых способностей, как это понимает Якоби. При изложении кантовской философии было показано, как Кант в этой сфере превосходным образом полагает априорное чувственности в изначальное тождество единства и множественности, а именно, в потенции погруженности единства во множественность, — как трансцендентальную способность воображения, а рассудок он полагает в то, что априорное синтетическое единство чувственности поднято во всеобщность, и следовательно, это тождество выступает в относительной противоположности с чувственностью; разум опять же полагает как более высокую потенцию предшествующей относительной противоположности, но таким образом, что эта всеобщность и бесконечность есть лишь формальная чистая бесконечность и фиксирована как таковая[83]. Эту подлинно-разумную конструкцию, посредством которой остается лишь дурное имя способностей, по истине же положено только одно тождество их всех, Якоби теперь превращает в основанность способностей друг на друге. «Разум основывается у вас на рассудке; рассудок — на способности воображения; способность воображения — на чувственности; чувственность же затем вновь — на способности воображения как способности созерцаний a priori; наконец, эта способность воображения — на чем? Явным образом на ничто! Она — истинная черепаха, абсолютное основание, сущностное во всякой сущности. Она чисто продуцирует саму себя из себя; а как сама возможность всего возможного она есть не только то, что возможно, но и — пожалуй! — то, что невозможно»[84]. В такую прекрасную связь Якоби приводит способности и то, что нечто, правда, не способность воображения как отделенное от тотальности, покоится на себе самом, это для Якоби не только нечто столь же нефилософское, как и образ глупых индийцев, считающих, что мир держится на существе, покоящемся на себе самом, но и кощунственное, и поскольку каждый из опыта юности и из психологии знает, что способность воображения есть способность выдумывать, то философия, по Якоби, посредством такой способности воображения намерена убедить человека в том, что весь человек в действительности есть паутина без начала и конца, из сплошного обмана и иллюзии, из видений, из грезы, что человек выдумал и сочинил себе религию и язык и т. д., руганью и апострофами о чем бесконечно заполняются страницы «Карманного справочника»; короче, Якоби понимает такую способность воображения, так же как и производящий самого себя разум, как нечто произвольное и субъективное, а чувственный опыт — как вечную истину[85].

Из-за этого галиматьизирующего изложения кантовской конструкции познающего духа Якоби показывает себя таким образом (с. 52)[86], чтобы вы видели, что он, впрочем, очень хорошо вас понял и намерен быть настолько великодушным, что не станет вас упрекать в том, что вы сознательно обманываете; — издатель Рейнгольд отмечает в отношении этого истинного изложения, что «описанные здесь функции кантовская философия, если только она хочет сохранить хотя бы видимость последовательности, должна бы признать в качестве тихомолком предпосылаемых ей принципов ее теории познавательных способностей; фихтевская же философия, напротив, определенно устанавливает указанные функции, а именно — созерцая, мысля и воля их все»[87].

Главный вопрос, выдвигаемый Якоби, следующий: как кантовская философия a priori доходит до суждения, как она доводит абсолютное до рождения конечности, чистое время — до времен, чистое пространство — до пространств? Вечная дилемма рефлексии заключается в следующем: если философия познает переход из вечного во временное, то легко показать, что она полагает временное в само вечное, а следовательно, делает вечное временным; если же она не познает этого перехода, то она полагает абсолютную одновременность тотальности для интуитивного познания, так что не имеется различного в форме частей и временной сущности, в таком случае она неудовлетворительна, ведь она должна иметь и объяснять также и временное, определенное и единичное. — Последнее — обычная рефлексивная мысль, в которой Якоби полагает иметь винт, давлению которого не сможет противостоять и кантовская философия. Он счастливым образом понимает, и это не могло быть иначе, тотальность интеллектуального созерцания или априорного синтеза, заключающую в себе различие как таковое, в качестве абстрактного единства, а части, следовательно, имеет не в целом, а наряду с абстрактным единством, каковым он делает целое; и находит необходимым, что, если синтез a priori должен быть объяснен (!), одновременно должен быть объяснен чистый антитезис; но не встречается, мол, ни малейшего подозрения о такой потребности; многообразное для синтеза эмпирически предполагается Кантом и должно все-таки оставаться, даже если абстрагировались от всего эмпирического[88]; как если бы изначальный синтез не был бы тождеством различного; но, правда, различное есть в нем не как чисто конечное, антитетическое, каким его хочет видеть Якоби. Изначальное синтезирование, по Якоби, было бы изначальным определением, а изначальное определение — сотворением из ничто. Выше уже было упомянуто, что ничто для рефлексии начинается там, где нет абсолютной, изолированной, абстрагированной от субстанции конечности, и что реальность рефлексии, противоположная ничто рефлексии, нечто рефлексии как таковой, есть лишь это абсолютное противоположение и абсолютная конечность. То, что синтез есть чистое единство, и следовательно, в нем нет различия, эта единственная и простая мысль растянута в бесконечную, доходящую до бессмыслиц ругань и совершенно безудержную долбежку и брань. Идею синтеза, так же как и всей кантовской философии, Якоби почерпывает из отдельных мест, и если Кант в них среди прочего разок называет синтез действием составления вместе различных представлений и понимания их многообразия в познании[89], то что может быть здесь яснее, чем то, что он уже предпосылает антитезис своему тождеству? Якоби как следует перемешивает все органическое кантовской конструкции и произвольным образом делает себе ясными и понятными время, пространство, трансцендентальную способность воображения, всё — чистыми прочными единствами, которым нечего делать друг с другом; он делает себя самого абсолютной прочностью бесконечного пространства и затем спрашивает: «Как вы можете прорваться в мою прочность и дать возникнуть во мне хотя бы одной определенной точке?»[90] — Как могут прорваться друг в друга время, пространство, единство сознания? — не задумываясь о том, что чистота времени, пространства и трансцендентальной способности воображения суть выдумки, точно так же как и то, что Он — небранчливое и безоблачное созерцание бесконечной прочности пространства. Временем Якоби доволен несколько больше, а именно, он считает его мостом между реальным и идеальным, интеллектуальным и материальным, и может принять его как чувство; оно двухконечно и есть где-то посредине, и следовательно, чувство[91], — ведь чувство вообще есть это двухконечное и пребывание-посредине между объектом и субъектом. Однако если уж способность воображения порождает время, имеющее в себе начало, середину и конец, то она не умеет постичь, насколько велики или малы эти снесенные яйца; это она должна определить в пространстве, в которое переходит Якоби, и полагает себя как его бесконечное, чистое, незамутненное тождество и континуальность; и, погрязнув в этом единстве, утверждает, что чистая и пустая способность воображения, если бы она была только лишь с пространством, за всю вечность не смогла бы породить ни одной точки. Если должно быть понято оконечивание в чистом пространстве, то рассказ Якоби очень хорош, то полагающее это оконечивание (лучше — реальность) должно быть чем-то, равным образом возвышающимся над обоими, как над чистым созерцанием, так и над чистым понятием, как над чистым понятием, так и над чистым созерцанием; чем-то, что не подпадает ни под (чувственное) созерцание, ни под понятие; из этого для Якоби проистекает отчасти истинное, отчасти ложное определение: оно само не созерцает и не понимает никаких понятий; оно — равное наичистейшее деяние обоих; и как таковое называется синтетическим единством трансцендентальной апперцепции[92]. Этим словом, т. е. в пункте, в котором впервые могла бы зайти речь о самóй сути, заканчивается собственная разработка Якоби; в пункте, в котором предшествующая бессмысленная ругань и брань казалась способной приобрести интерес, потому что до сих пор речь не шла ни о чем другом, кроме как о пустых единствах и лишь о превращенных в галиматью рассудке, способности воображения и разуме, в этом пункте Якоби останавливается; это извиняется состоянием его здоровья, о чем он сообщает в предисловии; и одновременно зародившаяся надежда на то, что он сам еще вернется с чем-то получше, тут же совершенно уничтожается тем, что он («Предисл.», с. 5) больше не видит в предстоящем ему никаких действительных опасностей, а лишь небольшой, несколько ненаезженный, но все же уже более чем на половину проторенный путь[93]. Понятнее, если предшествующее еще не сделало его достаточно понятным, это становится в особенности посредством с. 61, где говорится о том, что вы напрасно пытаетесь ввести различие между вашими чистыми качественными единствами и континуальностями, прилагая к одному из них имя синтетического (дело, следовательно, заключается лишь в имени); Я говорю: одно также мало, как и другое, способно различать и суммировать, синтез происходит просто-напросто не посредством него; ведь в таком случае оно должно было бы иметь в себе также и основание антитезиса; hoc opus, hic labor[94]; но невозможно, чтобы пустое пространство, и пустое время и сознание имели в себе происхождение антитезиса[95]. — Короче говоря, ход здесь таков: абсолютное синтетическое единство, тотальность заключает в себе все части и различие; — но Я, Якоби, говорю: это только имя, оно — абстрактное единство, пустое единство, следовательно, как же оно может быть самим основанием делимости и антитезиса? Понятие тождества и трансцендентального единства становится совершенно понятным с помощью сердечной дружбы последователя. У него место трансцендентального единства выглядит также мало опасным и наполовину пройденным; он полагает, что монотонная мысль, излагаемая на восьмидесяти одной странице (не считая «Предисл.»), о том, что чистое единство, как Якоби понимает пространство и т. д., не есть многообразное, пожалуй, еще нуждается в некоторых разъяснениях. В потоке ругани и брани, спадающем до вялости, об априорном синтезе, у которого Якоби остановился, можно найти следующее[96]: «Положим, что имелось бы чистое многообразное, посредством чего же далее была бы возможна связь? Явным образом посредством того, что она осуществлялась бы в чем-то третьем!» — Кёппен следующим образом поясняет эту ясную мысль: «Положим, что мы имеем различное в пространстве; тогда его связь состоит именно в том, что оно находится в пространстве». Еще яснее: «Положим, что мы имеем различное в сознании; тогда связь состоит в том, что оно наличествует в сознании». Еще больше ясности: «Что же связывает два пространственных предмета? Пространство. Что связывает множественность сознания? Сознание. Весь синтез не открывает нам ничего дальнейшего, кроме как тождество». — Предыдущее делается более понятным следующим разъяснением: «Поскольку два предмета находятся в пространстве, они, как пространственные, полностью равны друг другу; поскольку они находятся в сознании, они, как наличествующие в сознании, полностью одно и то же. Зачем здесь еще какое-то особенное действие связывания? Разве весь синтез уже не завершен посредством пространства и сознания как пассивных рецептивностей? Рассудок, следовательно, не совершает ничего, кроме уравнивания, и чтобы это стало возможным, предполагается отыскивание равенства и неравенства. Каждое суждение есть выражение такого найденного тождества; то, что можно встретить еще в суждении, кроме неразличимого, принадлежит к материалам суждения и поэтому имеет свое происхождение не в рассудке. И это занятие рассудка, это примечание, понимание имеющегося тождества, для каковой цели способность воображения должна разрушить все особенное, снять все различное, это занятие называется синтезом?! Да ведь тем самым всякий синтез, скорее, снимается!».

Кёппен пишет это о трансцендентальном единстве трансцендентальной апперцепции или трансцендентальном единстве продуктивной способности воображения. Понятие Якоби о познании высказано очень ясно; что мы, люди, воспринимаем вещи как факты посредством чувства и сверхъестественного откровения виденья, воспринимания и ощущения; что взятое таким образом из опыта (который лучше организованный и лучше чувствующий человек составляет себе лучше, чем худший организм и худшее чувство) уже синтезировано заранее, не нуждается в том, что бы мы, наконец, его синтезировали, да и не может быть нами синтезировано, ведь наша деятельность по отношению к этому синтетически данному есть противоположность синтезирования, она — его анализирование, и аналитическое единство, которое мы находим в объекте, настолько мало есть синтезирование, связывание многообразного, что многообразное, материальное посредством аналитического единства, скорее, распадается на лоскутки. Мы можем понять пространство, сознание и т. д., объективный мир, природу только в соответствии с аналитическими единствами и только лишь разлагать их; тем самым («Письма о Сп.», с. 424) нашему разысканию открывается необозримое (т. е. лишенное конца и тотальности) поле, которое мы вынуждены обрабатывать уже хотя бы ради нашего физического сохранения; те вещи, механизм которых мы открыли, мы можем, если сами средства в наших руках, также и произвести. Мы понимаем то, что мы таким образом можем конструировать по меньшей мере в представлении; а то, что мы не можем сконструировать, мы и не понимаем[97]. Познание рассудка — это непрестанное уравнивание, называемое нами связыванием, и которое есть лишь продолжающееся смягчение и упрощение многообразного; если бы это было возможно — вплоть до его полного изъятия и уничтожения («Карманный справочник», с. 32)[98]. — Мы, напротив, скажем, что трансцендентальная способность воображения и разумное познание есть нечто совершенно иное, чем как это понимает Якоби, что оно ни анализирует природу, ни разрывает данное на аналитическое единство и многообразие, но само органическое и живое, и создает тотальность, идею тотальности, и конструирует как абсолютное изначальное тождество всеобщего и особенного, каковое тождество Кант назвал синтетическим, не так, как если бы ему предлежало многообразное, но потому, что оно само в себе дифференцированно, двухконечно, так что единство и многообразие в нем не прибавляются друг к другу, но выделяются в нем и силой удерживаются вместе серединой, как говорит Платон[99]. Для чувства Якоби, пожалуй, признает двухконечность, потому что в этом случае, собственно, кажется, что речь вовсе и не может зайти о том, чтобы оно не имело дела с данным объектом и, несмотря на его собственную двухконечность, не было бы голой пассивностью и рецептивностью; — как если бы в его двухконечности и середине уже не было концов.

Ругань и брань статьи из «Журнала» Якоби предлагает отведать также и нефилософской публике и нёбу философского дилетантизма в «Бесполезном карманном справочнике 1802 г.», для этой цели к горькому примешивая еще и сентиментальные добавки Жан-Поля[100]; невыгодным образом, однако, продолжая своими чувствительными едкими эдиктами толковые юмористические соображения Лихтенберга[101]; ведь глубокое и добродушное, остроумное расположение духа Лихтенберга по контрасту усиливает впечатление неглубокого, ожесточенного, своенравного расположения духа. Насколько хорошо эти ничему не способные научить и бесчестящие критицизм клеветы выполнены для того действия, на которое они только и могут быть способны, — с помощью изрядной капуцинады[102] наполнить нефилософский народ ужасным страхом и отвращением перед таким призраком, как кантовская философия, и насколько такие изречения и сентиментальности, как: «стремление каждого живого существа есть свет этого существа, его право и его сила. Оно может шествовать только в этом свете, действовать только лишь в этой силе. — Никакое конечное существо не имеет своей жизни в себе самом; и также не из себя самого — пламени своего света, мощи своего сердца. — Многообразен дар жизни; многообразно пробуждение к ней; многообразно ее проживание, ее употребление. Подобно зверю пробуждается также и человек, сначала как чувственное творенье, в лишь чувственной природе. — Узри здесь смеющегося, лепечущего и т. д.»[103] — насколько все это суть необычайные глубокомысленности и назидательности, этот вопрос относится к другой области критики.

Как и философская статья в «Журнале» Рейнгольда, популярная статья содержит места, которые для непредвзятого внешнего рассмотрения могли бы обладать философским значением, например, с. 40, прим. (выделено в самом «Карманном справочнике»): «ощущение — память и воображение предпосылают первое и изначальное сознания и деятельности, принцип жизни и познания, в себе сущее, то, что как таковое не может быть ни свойством, ни действием, никоим образом чем-то возникшим во времени; но может быть само-сущностью, само-причиной (хотя, согласно «Письмам о Спинозе», с. 416[104], causa sui[105] происходит из забвения существенного различия между положением об основании и положением о причинности)[106], вневременным и, в этом свойстве, может быть во владении вневременного, лишь внутреннего сознания. Это вневременное, лишь внутреннее, наияснейшим образом отличающее себя от внешнего и временного сознание есть сознание лица, которое, хотя и вступает во время, но ни в коем случае не возникает во времени как лишь временное существо. Временному существу принадлежит рассудок, вневременному — разум»[107]. — Можно было бы подумать, что Якоби теперь считает положение об основании и положение principii compositionis[108] прежней метафизики более удовлетворительными для разума, поскольку то, чего ему в этом положении не хватало, сукцессию, он здесь сам исключает из разума как чего-то вневременного; а также, что кантовская слепая способность воображения по своему принципу в то же время содержится в этом разуме, который есть внутреннее и вневременное сознание, ясно отличающее себя от временного и внешнего сознания, ведь то, что называют виденьем, есть исключительно лишь во внешнем и временном сознании. Или, когда Якоби продолжает: «Рассудок, изолированно, материалистичен и неразумен; он отрицает дух и Бога. Разум, изолированно, идеалистичен и нерассудочен; он отрицает природу и самого себя делает Богом. Целый, нераздробленный, действительный и истинный человек одновременно (что, пожалуй, означает — не наряду друг с другом, иначе это были бы две штуки и части)[109] есть разум и рассудок, неразделенно, с одинаковой убежденностью верит — в Бога, природу и в собственный дух»[110], — то неразделенную веру мы должны были бы понимать как тождество разума и рассудка, т. е. как одновременность отрицания Бога и деланья себя Богом, тождества временного и вневременного, т. е. вечного времени и т. д., ни в малейшей степени не галиматьизируя философию Якоби, как она делает это со Спинозой и Кантом, тем, что характерное некоторого изолированного, поскольку оно удерживается изолированно, привносит в неразделенное*; — так же как, с другой стороны, мы должны были бы понимать эту неразделенную веру как неразделенное, чистое, чистое, чистое, неволнуемое Одно, лишенную начала, середины и конца один-арность (Ein-Fach-Heit), без он, она, оно и т. д. (см. статью в «Журнале» Рейнгольда, 3 тетрадь, passim.[111]). Тот, кто имел бы желание и склонность продолжать выслушивать болтовню, руководящуюся нитью бессмыслицы и галиматьи, нашел бы в этих статьях Якоби наилучший повод для этого, в неразделенности вневременного и временного, самосущностности и эмпирического и т. д. Эти сополагания нужно, собственно, понимать не таким образом, что временное исчезает во вневременном, эмпирическое сознание — в созерцании разума, вся конечность погружается в бесконечное и познается лишь Одна тотальность как в-себе, которое не есть ни изолированный рассудок, ни изолированный разум, ведь за этим последовало бы ужасное, то, что конечное бытие вещей уничтожало бы себя и конечные вещи стали бы явлениями и призраками; если разум познает конечное как не абсолютное, как не вечное, то человек («Карманный справочник», с. 36)[112] может обладать существованием лишь посредством фантазии, лишь посредством уничтожения с помощью разума; и все же, самое досадное для человека — лишение разума; и тогда открытый жребий человека — ужаснейшее отчаяние; — нет, согласно этому, самому безвкусному из всех синкретизмов, разум как познание вневременного и самосущности должен также и рассудку, как временному и несущественному, предоставить его права, и если первый возводит храм божеству, то он должен быть настолько гуманным, чтобы позволить построить рядом свою капеллу также и черту.